- Detalles

- Escrito por Dr. Diego Sánchez Meca

Misteriosa Christine: Un fragmento del diario de California

En el aerobic había hecho progresos notables en tan sólo un mes y medio de práctica. Aquella mañana me sorprendí a mí mismo siguiendo la clase y el ritmo de un modo casi perfecto, teniendo en cuenta que el primer día no fui capaz de articular ni un sólo ejercicio. Christine era la seducción que animaba mis movimientos, ungía mi cuerpo con la gracia de su danza, la dulce melodía de su voz cantarina y el hechizo relajante de su sonrisa y sus miradas. Bailando frente a ella volvía a mí la juventud. Contagiado del ritmo y la armonía de sus pasos, mis pies se movían con ligereza, mi cuerpo perdía su pesadez y un delicioso arrebato de placer me suspendía en el vértice del olvido, por encima de las aristas del espacio y del tiempo. Fue ese día cuando me atreví por fin a hablarle la primera vez, y le pregunté sonriente: "How about cardio-dance workout class in Hearst Gym? I heard you attend to it Tuesday morning". Pero su respuesta, larga y cariñosa, se adentró en el vacío de mis carencias múltiples, chocó con la insuficiencia de mi entrenamiento lingüístico y se perdió en la lejanía infinita, dejando sólo en mis labios el eco de la perplejidad que sonaba: "¡Yeah, O. K. Christine, thanks!"

A partir de ese día, me telefoneaba una o dos veces por semana para quedar en el Café Harding, donde hablábamos durante una hora exacta al cabo de la cual ella se despedía y se iba. Yo interpreté que quería ayudarme con el inglés desinteresadamente, y esas charlas vendrían a ser como clases que me regalaba de vez en cuando. Un día, a finales de marzo, sentado con ella en el lugar acostumbrado, se acercó a saludarme un amigo al que dije que me llamara para vernos antes de finales de mayo porque en esos días me iba a marchar ya de San Francisco para pasar varios meses en Los Ángeles. Christine se mostró sorprendida por la proximidad de mi marcha y me expresó su deseo de que pasásemos más tiempo juntos. ¿Por qué? El caso es que, desde entonces, nuestras entrevistas fueron más largas y frecuentes. Pasábamos la mañana visitando las galerías de arte de North Beach y luego comíamos en un bonito café italiano, o paseábamos por la Marina de Berkeley y tomábamos lunch en uno de los restaurantes de la orilla desde donde se disfrutaba de una vista magnífica del Golden Gate. Incluso alguna vez quedamos en mi casa y allí pasamos las horas charlando, oyendo música y tomando té.

El día de mi cumpleaños vino a recogerme por la tarde con su gorrito y su sonrisa detrás de sus gafas inmensas y ligeramente teñidas, para que fuesemos a un musical en el campus de la Universidad. Dimos un paseo por Telegraph hasta el Zellenbach Auditorium entre los hippies y los estudiantes, dejando atrás el perfume a sándalo mezclado con pachuli y el desagradable olor a suciedad y orina de los homeless people. El olor a incienso salía de las librerías y de las tiendas donde se vendía la nostalgia de Oriente, de Nepal, de Katmandú, del hachisch, y el retorno al estado natural y a la desnudez de una juventud que ya había abandonado tiempo atrás el ideal de un utópico equilibrio entre la inocencia y la sensualidad. Tras el concierto la invité a cenar en Chez Panisse casi a las diez treinta, una hora terrible de tarde. El ambiente era sofisticado y distinguido, con la gente cenando y conversando plácidamente a la luz de las velas. Un maitre vino a nuestro encuentro para decirnos que teníamos que esperar todavía half-an-hour. Era igual, teníamos toda la noche. Tras pedir una copa de vino, Christine fue al Toilet a pintarse los labios, a quitarse las gafas, a lavarse las manos y volvió incluso con un peinado distinto. Estaba encantadora. Cenamos Halibut con almejas y torrijas, y conversamos sobre mi novela, mi familia, mis amigos de Kansas, mis viajes otra vez, mis países preferidos otra vez. Y también un poco sobre su familia, su hermano, la novela que estaba escribiendo su hermano, Turquía otra vez y su nostalgia del Mediterráneo otra vez. Al salir del restaurante ella tiritaba de frío a mi lado y yo la rodeé con mis brazos para que recuperase el calor, pero se quedó rígida y callada. Sin embargo, cuando nos despedimos hizo un gesto como si esperara un beso de mis labios en los suyos, mientras maquinalmente mi boca fue a posarse sobre su mejilla cumpliendo el gesto formal del adiós convencional.

Un día me dijo que quería invitarme ella a mí a cenar en su casa. Me llamó por la mañana para decirme que me recogería con su coche a las seis. Yo me había puesto ya mi traje oscuro y mi camisa azul de Armani cuando ella apareció con su vestimenta vaquera de siempre, que era la única que parecía tener. Me lo hizo notar: que me había vestido como para una ocasión especial. Cuando llegamos a Oakland se dirigió hacia el puerto por una calle desangelada por en medio de la cual circulaba un tren de mercancías a la vez que lo hacía el tráfico de los coches por un lado y por el otro. Me pareció algo inconcebible. A la vez me impresionó la desolación del lugar, la suciedad del puerto, el frío de aquel barrio desapacible. Ni tiendas, ni vecinos, ni naturaleza. Pero aún me pareció más increíble el lugar donde vivía: un almacén del puerto. Cuando entramos no pareció ni cortada ni avergonzada. Al contrario, me explicó que ese tren de mercancías que habíamos visto pasaba justo a metro y medio de sus ventanas, como comprobaríamos enseguida, formando un estruendo insoportable a cada rato, incluso de noche. La casa no tenía habitaciones. Era un hangar enorme en el que una decoración muy esquemática distinguía espacios y ambientes. Había, eso sí, cuadros de Christine por todas partes. En aquel sitio invivible vivía ella... con Malcolm, su actual pareja. La cena consistió en una patata cocida, una cucharada de huevos revueltos y un trocito de pastel de frutas de postre.

Después de una breve charla de sobremesa en tono distendido y simpático, Christine empezó a dar señales de ponerse ansiosa e incómoda. De pronto se encendió una luz en el fondo de la nave y una cortinilla se descorrió lentamente apareciendo, en una semioscuridad mal producida, la silueta de un cuerpo escultural semidesnudo. En efecto, era una figura bella de mujer que se aproximaba despacio hacia nosotros. Se movía con suma elegancia y gracia, aunque cuando pude ver mejor su rostro me pareció dominado por el hastío y la indolencia. Incluso al mirarlo más despacio, me dí cuenta de hasta qué punto aquellos ojos tristes, aquellas mejillas surcadas por ojeras profundas, aquel cabello desordenado aunque hermoso... aquella expresión de cansancio no reflejaban la belleza de la juventud sino el agotamiento y el asco. Aún así, su cuerpo contenía la más alta concentración de erotismo que yo jamás hubiera podido soñar. Irradiaba poder de seducción, levantaba llamaradas de deseo, como si fuese el cuerpo de una diosa encontrada al azar entre la multitud vulgar de los humanos y llevada allí para revelarse en toda la magnificencia de su divino esplendor. Una diosa que se acariciaba el cuerpo, orgullosa de él, cubriéndolo de aceite perfumado.

El show incluía una última sorpresa. En un momento dado, aquella figura se acercó a mí y me tomó de la mano. Yo no sonreía mientras la miraba. Tal vez porque entonces veía en ella sólo a una infeliz muchacha cogida en la trampa de una realidad angustiosa, y oprimida por la visión de un futuro sin esperanza, carne de terribles mafias del sexo, al borde del abismo de las drogas y de la locura. Una joven que no podía disfrutar de su juventud ni del amor cuando éste daba sus mejores y más sabrosos frutos tempranos. Hubiera podido tocarla, posar mis manos en la carne de la diosa y sentir su energía, su calor, su misteriosa fuerza erótica, pero no lo hice. A ella no le gustó mi mirada abstraída, intensa y extraña. Eran las once y media cuando Christine se levantó y, precipitadamente, salió a la calle sin despedirse. Entonces yo pedí a Malcolm que me llevara a casa.

- Misteriosa Christine: Un fragmento del diario de California - - Página principal: Alejandra de Argos -

- Detalles

- Escrito por Maira Herrero

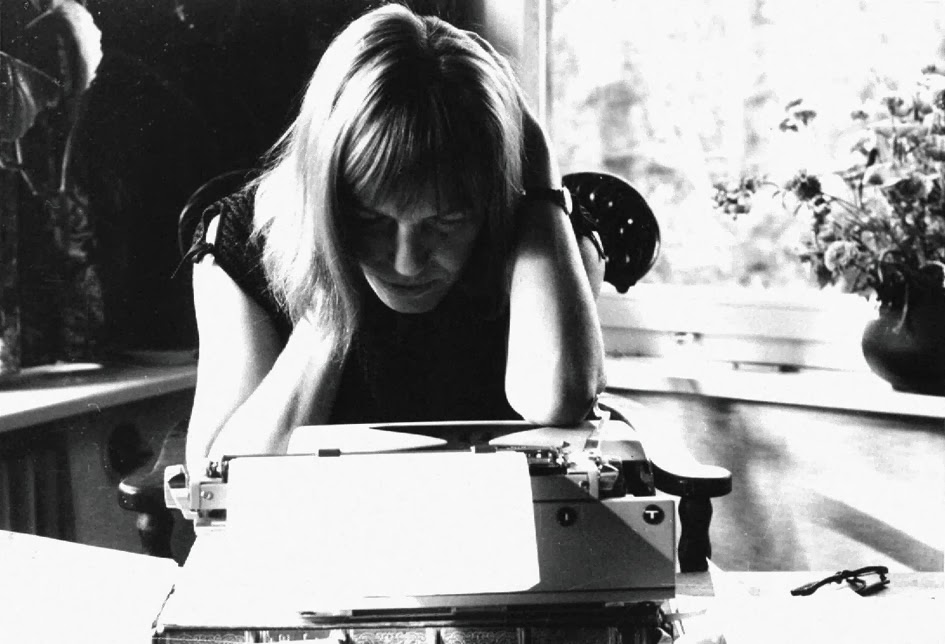

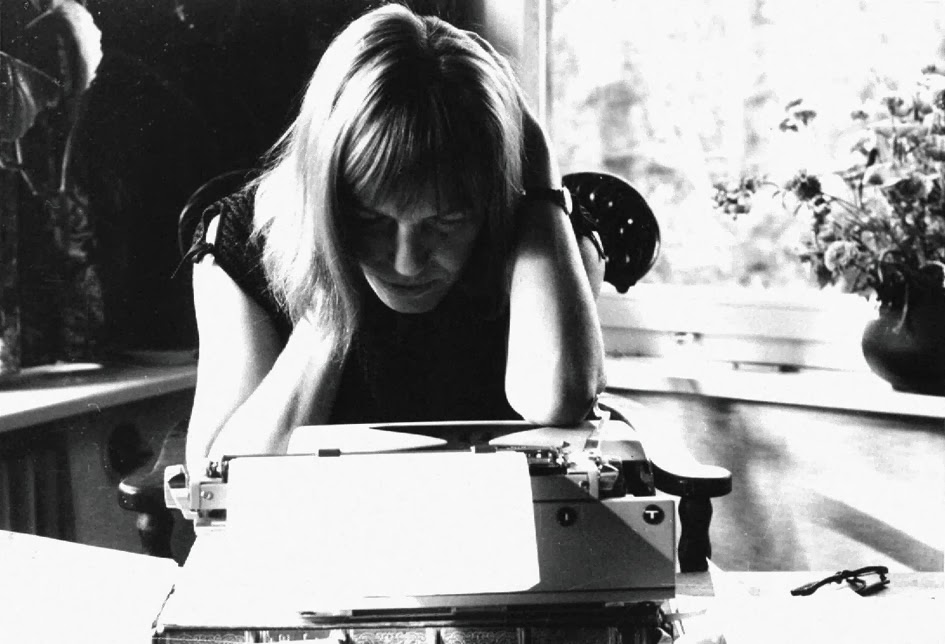

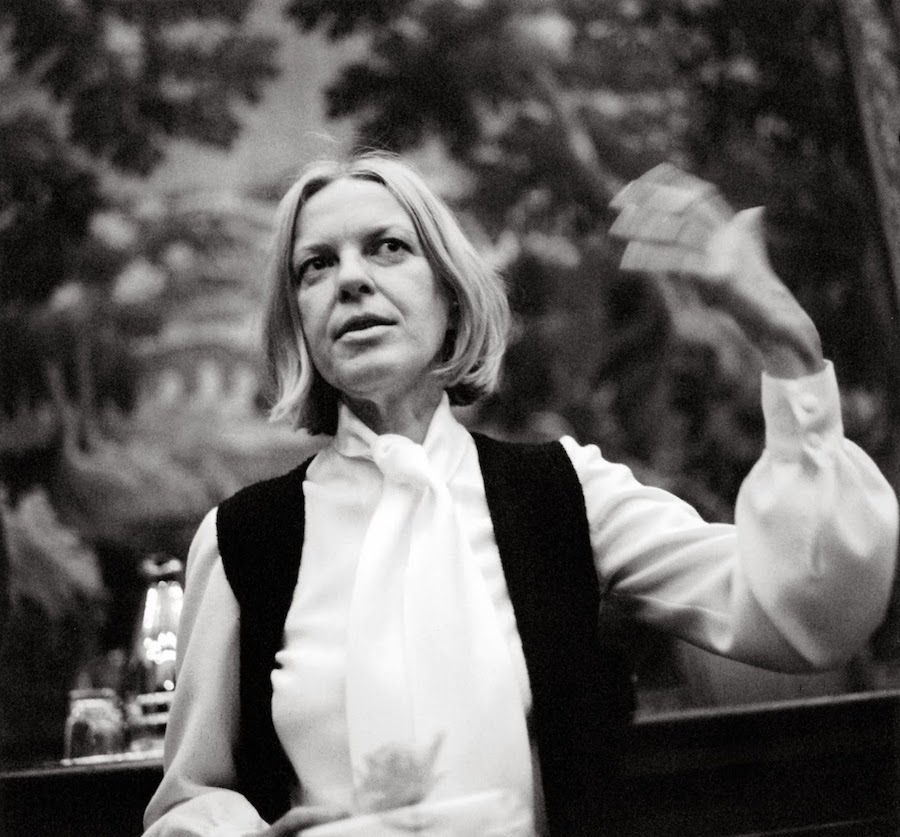

"En un hospital romano ha muerto la poeta más inteligente e importante que nuestro país ha producido en este siglo, de resultas de las escaldaduras y quemaduras que, al parecer, se causó en la bañera, según comprobaron las autoridades. Yo hice viajes con ella y, en esos viajes, compartí muchas de sus opiniones filosóficas, y también sus opiniones sobre la marcha del mundo y el curso de la Historia, que la espantaron durante toda su vida". Con estas palabras Thomas Bernhard resumía la muerte de su querida amiga. El 5 de mayo de 1973 moría Ingeborg Bachmann a causa de las quemaduras sufridas en el incendio de su casa de Roma, donde se había establecido de forma definitiva en 1969, buscando el calor y la luz del sur. Tenia 47 años y abandonaba una vida intensa llena de éxitos, sufrimiento y tristeza.

"En un hospital romano ha muerto la poeta más inteligente e importante que nuestro país ha producido en este siglo, de resultas de las escaldaduras y quemaduras que, al parecer, se causó en la bañera, según comprobaron las autoridades. Yo hice viajes con ella y, en esos viajes, compartí muchas de sus opiniones filosóficas, y también sus opiniones sobre la marcha del mundo y el curso de la Historia, que la espantaron durante toda su vida". Con estas palabras Thomas Bernhard resumía la muerte de su querida amiga.

El 5 de mayo de 1973 moría Ingeborg Bachmann a causa de las quemaduras sufridas en el incendio de su casa de Roma, donde se había establecido de forma definitiva en 1969, buscando el calor y la luz del sur. Tenia 47 años y abandonaba una vida intensa llena de éxitos, sufrimiento y tristeza . Bebía y se drogaba, y el fuego siempre fue una metáfora recurrente en muchos de sus escritos. Sus amigos no se sorprendieron de este trágico final.

Filosofía, literatura y lenguaje conforman la obra poética y narrativa de esta austriaca inteligente, académicamente muy bien formada, elegante y tremendamente atractiva, que había nacido en Klagenfurt, una pequeña ciudad de la región de Carinthian, próxima a la frontera con Slovenia. La guerra le obligó a abandonar su hogar y comenzar un peregrinaje para huir de la destrucción y barbarie que asolaba su tierra. Estos acontecimientos marcaron su vida y su obra, y siempre fueron un recurso literario para hablar de la identidad de un mundo donde la frontera divide y desdibuja al mismo tiempo los límites para dejar en suspenso todo aquello en lo que se había creído. Su extrema sensibilidad le acercó al mundo de tal manera que supo moldear imágenes y reflexiones con pocas palabras, pasar de los grandes pensamientos a los pequeños detalles. Siempre fiel a sus convicciones intelectuales buscó en el lenguaje la vía de expresión más auténtica. Como ella misma dijo: Los poemas surgen con las palabras, busco el lenguaje en estado puro y rechazo las palabras “gastadas” para poder aprehender la verdad. Una vez más el El texto se sostiene en el lenguaje.

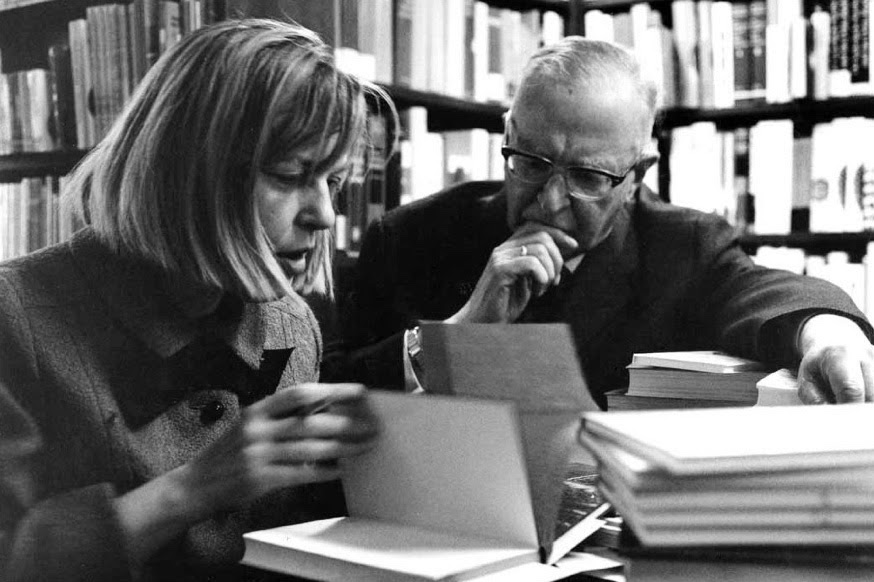

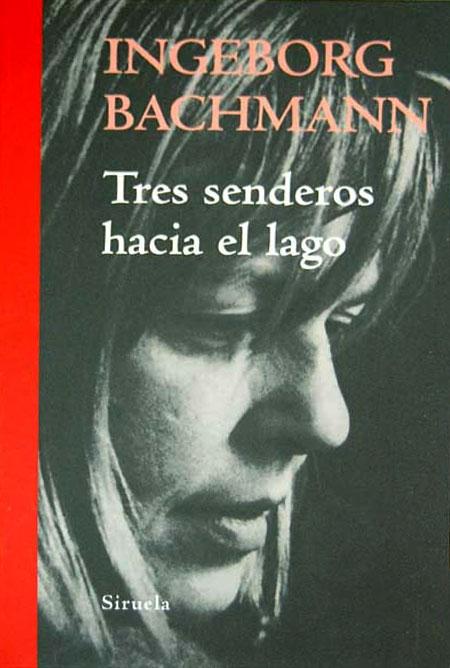

A pesar de ser una de las autoras de culto más importantes de Europa y uno de los iconos en lengua alemana de la segunda mitad del silgo XX, formó parte del movimiento Grupo 47, su obra no parece ocupar el lugar que le corresponde en España. Tres Senderos hacia el Lago es una magnifica ocasión para acercarse a esta gran escritora que ha cultivado todos los géneros, poesía, narrativa y ensayo. La novela que nos ocupa forma parte de un libro de cinco relatos, que apareció en 1972 con el título Simultan.

Estamos ante una de esas novelas cortas que pueden releerse con placer una y otra vez y siempre encontrar nuevos significados. Con una prosa cerrada, topográfica y autobiográfica narran la vuelta de su protagonista, la fotoperiodista de éxito Elisabeth Matrei , un año más, a casa de su anciano padre. Aquí se enfrentará “al mundo de ayer”, a la rutina de una vida sencilla en un lugar pequeño y al paso del tiempo, en medio de un ambiente claustrofóbico en el que poco a poco se van enredando los pensamientos de su protagonista, interrumpidos únicamente por sus intentos frustrados de llegar al lago a través de unos caminos ya desaparecidos. Bachmann utiliza la novela como búsqueda espacial y temporal de su existencia, como un mapa lleno de referencias perdidas que poco a poco van retornando al presente. El yo que fue y que había desaparecido hacía mucho tiempo, se le aproxima para reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad actual y la percepción de los demás con respecto a ese nuevo estatus que parece ocupar el sexo femenino en su lucha por la igualdad. El amor y los amantes, las relaciones familiares y todo aquello que el apellido Trotta supone para la historia y la literatura austriaca, en una referencia explícita a Josep Roth cierran el relato.

Ingeborg Bachmann fue una mujer tremendamente comprometida con su tiempo y, la novela se hace eco del final del colonialismo, sus referencias a la Guerra de Argel y a la de Vietnam en un intento por comprender la complejidad del mundo que nos ha tocado vivir. No olvidemos que Anselm Kiefer recupera muchos pasajes de la escritora para incorporarlos a su obra pictórica como una llamada de atención del horror de las contiendas.

Hace falta haber vivido vorazmente y ser un maestro del lenguaje para poder condensar en una pequeña novela tantas preguntas sobre las constantes contradicciones de nuestra propia existencia y zarandearnos para no permanecer impasibles ante tanta falsedad.

- Tres senderos hacia el lago. Ingeborg Bachmann - - Página principal: Alejandra de Argos -

- Detalles

- Escrito por Dr. Diego Sánchez Meca

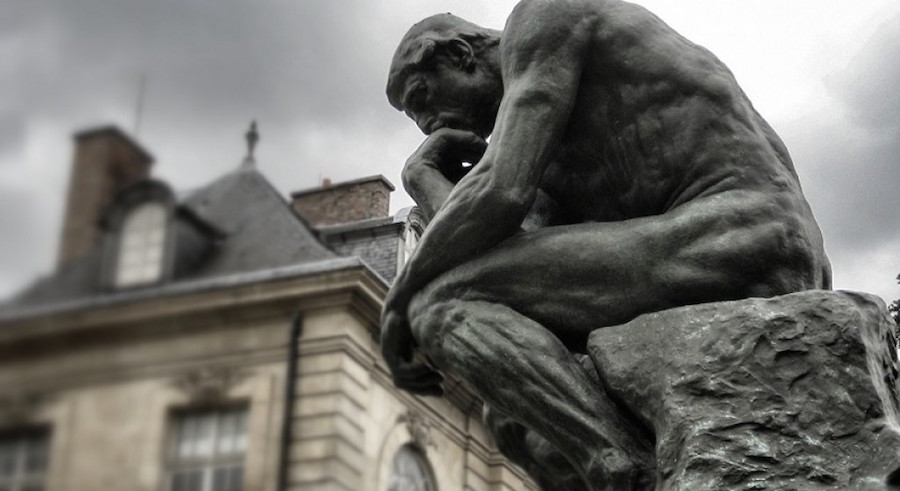

Una idea que dio mucho que hablar entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX fue la de que el arte podría armonizar la racionalidad y la sensibilidad humanas enfrentadas y en discordia en el individuo moderno. Este era un conflicto generado y profundizado por la represión de la instintividad y de la dimensión sentimental humana que se había producido paralela y concomitante al auge y al protagonismo casi exclusivo que alcanzaba por entonces ya el racionalismo de la ciencia, la técnica y la economía. Por eso, algunos autores de este momento histórico reflexionaban, entre otras cosas, sobre la importancia de la imaginación, de la creatividad y de la experiencia estética como fuerzas capaces de reunir lo que la razón lógico-analítica separaba y disociaba.

Una idea que dio mucho que hablar entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX fue la de que el arte podría armonizar la racionalidad y la sensibilidad humanas enfrentadas y en discordia en el individuo moderno. Este era un conflicto generado y profundizado por la represión de la instintividad y de la dimensión sentimental humana que se había producido paralela y concomitante al auge y al protagonismo casi exclusivo que alcanzaba por entonces ya el racionalismo de la ciencia, la técnica y la economía. Por eso, algunos autores de este momento histórico reflexionaban, entre otras cosas, sobre la importancia de la imaginación, de la creatividad y de la experiencia estética como fuerzas capaces de reunir lo que la razón lógico-analítica separaba y disociaba. Y de ahí derivaban la capacidad del arte para abrir a una nueva manera de ver el mundo, inaccesible al pensamiento puramente lógico, instrumental y calculador. Por otro lado, prosigue también a lo largo del siglo XIX la insistencia, continuamente reiterada, en la necesidad para la modernidad (ante el debilitamiento del importante papel político y social que desde la Edad Media había venido cumpliendo en Europa la religión cristiana) de recrear un marco institucional en el que nuevas fuerzas religadoras entre los individuos pudieran cumplir ahora la función que la fe cristiana con más o menos eficacia cumplía: fundamentar las normas morales de la convivencia, legitimar el poder político y ordenar, en definitiva, una sociedad mediante la solidaridad y la adhesión colectiva a unos principios, normas y valores supremos ampliamente compartidos.

Toda esta temática se concentra, por ejemplo en Friedrich Schiller y en los primeros pensadores románticos alemanes, en la discusión sobre si valdría la pena intentar poner en marcha en Europa una especie de nueva "religión estética" en analogía con la que tuvieron los antiguos griegos mucho antes de la irrupción del cristianismo. Hoy, después de más de un siglo, cuando se releen los textos de estos autores sobre esta propuesta, es inevitable advertir cómo, en determinados aspectos importantes, ellos no podían prever aquello en lo que finalmente iba a llegar a convertirse esa religión estética. En relación a estos autores que trataron de promoverla -tanto clasicistas como románticos-, nuestra ventaja como hombres del siglo XXI es que nosotros sí podemos saber en qué ha venido a concretarse esa nueva religión, puesto que vivimos ya, en buena medida, en medio de su plena realización. Qué duda cabe de que ahora tenemos, por fin, una religión “estética” que se ha convertido, quizás, en la única y universal, que por ello seguramente acabará con todas las demás -si es que no lo ha hecho ya-, y que cuenta con la adhesión apasionada (no racional) de todos los individuos. Es el capitalismo con su dios omnipotente, el dinero.

Pero, ¿por qué es esta una religión "estética"? Es claro que el capitalismo en cuanto religión, ya casi planetaria, avanza con rapidez en su imposición de nuevos valores comunes y de un sentir común. Su paradoja dialéctica consiste en reforzar, por un lado, el individualismo, es decir, ahondar en la atomización de los individuos, su separación y enfrentamiento social al fomentar el egoísmo particularista, el hedonismo y la competitividad, todas ellas actitudes y valores imprescindibles para aumentar la productividad, el consumo y la ganancia económica. Mientras, por otra parte, cohesiona a esas masas de individuos atomizados inoculando en ellos el sentir común de la pasión por el dinero y la atracción irresistible por el lujo. De lo cual se encargan justamente el arte y la estética. Pues la nueva religión estética capitalista ha desplegado, y lo sigue haciendo, una enorme cantidad de recursos estético-artísticos cuyo fin no es otro que producir esa unificación y conjuntar a su manera a los individuos mediante la pasión por el consumo y el deseo de la riqueza.

La figuración de la salvación (que la religión cristiana representaba en su multisecular despliegue artístico e iconológico como la vida eterna ganada por el adepto mediante los méritos logrados en ésta) se lleva a cabo ahora en las nuevas obras de arte de la publicidad y de la exhibición del lujo, por ejemplo en los impresionantes rascacielos de los financial district de las grandes ciudades (los nuevos templos del gran dios), en cómo se decoran y envuelven los productos del consumo, en cómo se diseñan y embellecen las tiendas de las grandes marcas, en los perfornances de los desfiles de moda, en el encanto y apariencia de los supercoches, etc. Los grandes ejecutivos, banqueros y empresarios, agentes económicos en general, siempre van lujosa y uniformente vestidos como corresponde a su magisterio sagrado. Ellos son ahora los sumos sacerdotes que, con sus estrategias, rituales y actividades ofician cada día el culto al único dios omnipotente, el dinero y su absoluta glorificación. Es la religión que nos une en el sentir de que debemos vivir y sacrificar nuestras vidas a la mayor gloria de este omnipotente e indiscutido dios.

Aquella bella idea filosófica, pues, del arte como medio en el que el género humano podía formarse para la verdadera libertad política ha tenido así, en su desarrollo contemporáneo, una deriva determinante en la configuración de la ideología del capitalismo actual y de sus estrategias de consolidación y expansión. Este proceso de formación se refiere tanto a la vida colectiva de la gente como al individuo particular en cuanto integrante de ella. Lo que, según los pensadores de hace un siglo, el arte tendría que transformar era la forma de vida que los individuos compartimos al vivir en sociedad. Porque el carácter público del arte implica, como su virtualidad propia, una fuerza fundadora de comunidad y creadora de solidaridad al promover y suscitar formas de percibir y sentimientos comunes compartidos. Se veía por ello en el arte y en la postulada religión estética el instrumento para producir el reino de la libertad, frente a la antigua religión cristiana o la antigua moral como reinos del miedo y la dependencia.

La idea, pues, de una religión estética era, por esta razón, la de una totalidad que aparentemente no reprime ningún impulso ni ningún sentimiento, sino que permite un desarrollo cada vez más armónico de la propia libertad y autorrealización. Como he dicho, este poder unificador de la belleza se comprendía todavía según el ejemplo de la antigua religión griega, una religión que penetró el espíritu y las costumbres de su sociedad, que estaba presente en las instituciones del Estado y en la praxis cotidiana, y que sensibilizaba la forma de pensar y las motivaciones éticas y morales de una forma estética, es decir, se las inculcaba a los individuos, no por la coacción, sino mediante la seducción que la belleza ejercía en su ánimo por sus realizaciones artísticas y sus procedimientos estéticos.

Se puede decir, por todo ello, que una de la funciones principales del arte y la estética hoy es, de hecho, la realización práctica del capitalismo contemporáneo al ofrecerse como instrumento esencial al servicio de la ilusión liberadora de lo bello proyectada en el ámbito del lujo, del disfrute y de la riqueza. En qué medida sea éste un empeño paradójico y contradictorio -puesto que la belleza así presentada no puede introducir, en realidad, nada más que una libertad "ilusoria" y engañosa- es algo sobre lo que no se ha pensado todavía tal vez lo suficiente. Si la religión cristiana usaba el miedo a la condenación eterna y la coacción del pecado para dirigir a las masas e inducirlas a la obediencia y la estandarización de sus comportamientos, hoy la nueva religión estética del dinero y del consumo utiliza igualmente para lo mismo la coacción del miedo a no salvarse como miedo a no participar de esta fascinante utopía del lujo, del derroche y de la riqueza con cuyas imágenes estetizadas se nos seduce continuamente, se nos hechiza y se nos manipula psicológicamente.

En todo caso, el debate teórico mismo que conecta nuestra actualidad con la discusión de clasicistas y románticos contiene elementos que permiten desplegar una reflexión interesante por encima, o colateralmente, al uso mismo que de él ha hecho la contemporánea ideología del capitalismo. Destaca, por ejemplo, la importante idea de que la realización de la razón, la necesaria racionalización de la vida colectiva, sigue pasando por la resurrección en la contemporaneidad del destruido sentido comunitario a través de una educación estética. Porque este orden no puede surgir ni de la sola espontaneidad autorreguladora de las tendencias naturales de los individuos ni del único impulso voluntarista de su libertad, sino que sólo puede ser fruto de un proceso de formación que tiene que atenuar tanto la contingencia de la naturaleza como la libertad de la voluntad. El medio de este proceso de formación no puede ser otro que el arte, porque suscita ese sentimiento de armonía en el que el ánimo no se ve forzado ni física ni moralmente, actuando, sin embargo, de ambas formas. A la fragmentación e interna autoescisión del individuo sólo el arte puede proporcionar una conciliación, o sea, un carácter social amigable. Esta es una idea que aún no ha dado de sí todo el potencial que contiene. Porque esta utopía estética no tiene por qué tener necesariamente como única meta embellecer y estetizar la existencia, como enseña interesadamente para sus objetivos el capitalismo. Podría orientarse también, por ejemplo, a revolucionar la relación de entendimiento entre los sujetos, a poner armonía en la sociedad, o a crear ese Estado moral que, desde supuestos hoy revisables, proponía Kant.

Y de nuevo la pregunta, ¿por qué "nueva religión estética"? "Nueva religión" porque los lazos de vinculación interna entre los ciudadanos no puede anudarlos ya la religión cristiana, incompatible con la autonomía y la libertad individual conquistadas por la modernidad. Hay que pensar en una nueva "religación" en la que esa adhesión a los valores comunes, ese sumarse al propósito y a la causa final de todos no esté determinada por la coacción y el miedo, sino que sea voluntaria y libre. Y "estética" porque lo que más profundamente unifica a los individuos no es nunca algo racional (contra Kant y otros pensadores ilustrados), sino algo afectivo, un sentir común, la adhesión apasionada a unos valores que se comparten. Sólo la educación estética, por tanto, es capaz de articular convicciones básicas de valor e instituir una especie de "unidad del sentir" y una "solidaridad de vida" entre los miembros de una sociedad moderna. De ahí la importancia que adquiere, en este marco teórico, la idea de belleza en el uso publicitario y seductor que de ella hace, para sus fines de autoexpansión y consolidación, el sistema capitalista ya globalizado. Las obras de arte y las estrategias estetizantes se utilizan como símbolo utópico de una idealizada y fascinante realización de la libertad, en la que podemos ver intuitivamente encriptada una imagen de cómo podría ser nuestra vida si esa plenitud de la posesión de la riqueza, del lujo y del disfrute se realizara. Sólo podemos verlo de esta forma, a causa de que lo que la imaginación es capaz de proyectar, no puede explicarse racional y argumentativamente mediante el discurso de la razón lógico-analítica.

En todo caso, lo que subyace a todas estas reflexiones es, como he señalado al principio, un grave problema político: el Estado-máquina, la falta de legitimación, la disolución de los vínculos sociales, la fragmentación, el aislamiento, incomunicación y angustia del individuo moderno. El problema es que se aprovechan todas estas necesidades para generar la ilusión de un falso modo de superación. El uso de una nueva religión estética es, en este contexto, también él un programa político que para nada pretende salir al paso del carácter mecanicista inherente a la concepción analítica y racionalista de la interacción social. La tradicional visión religiosa del mundo garantizaba la permanencia y constitución de una sociedad mediante la consagración de un determinado valor supremo. Es decir, remitía a la esfera de lo sagrado algo existente en la naturaleza o entre los hombres, y de ese modo quedaba fundamentado y justificado el orden social. Fundamentar algo en sentido político no es remitirlo a su causa eficiente, sino referirlo a un valor indiscutible para los hombres de una determinada sociedad. Nuestra realidad capitalista ha logrado establecer que, para los hombres de esta sociedad globalizada, lo único indiscutible, en sentido radical, sea lo que pasa por ser sagrado, todopoderoso, omnipresente, incontestable: el dinero. En virtud de la referencia a lo sagrado (creada simbólica o figurativamente por el arte y las estrategias de estetización), el valor, la actitud y el comportamiento quedan así fijados y justificados socialmente.

Por otra parte, otra de las principales características de la nueva religión estética del capitalismo es su capacidad comunicativa, su poder de conseguir el acuerdo entre los individuos por encima de su nacionalidad, sus creencias o sus historias pasadas. De este modo, por su capacidad de aunar voluntades y lograr el acuerdo intersubjetivo, la seducción de sus valores justifican, a su vez, la adopción generalizada de determinados modos de vida a nivel planetario dentro de instituciones sociales tendencialmente equiparables.

- La nueva religión estética - - Página principal: Alejandra de Argos -

- Detalles

- Escrito por Dr. Diego Sánchez Meca

Continuamente tenemos necesidad de comprendernos e interpretarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea para orientarnos y actuar en él. Esto lo hacemos cada día los humanos a través de nuestra integración en un sistema de cultura. Acciones esenciales a este proceso son el uso adecuado de nuestra competencia lingüística y el aprendizaje de valores morales y de conocimientos. Pues la adquisición de cultura es lo que proporciona al individuo la capacidad de elegir sus propios fines y realizarlos. La cultura es, por tanto, el marco en el que se desenvuelve la vida de una sociedad. Por ello, entendida como tarea de reflexión sobre la cultura, la filosofía ha de plantear continuamente la pregunta por cómo debe ser cada ámbito cultural (conocimientos, valores, costumbres, leyes, etc.).

Continuamente tenemos necesidad de comprendernos e interpretarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea para orientarnos y actuar en él. Esto lo hacemos cada día los humanos a través de nuestra integración en un sistema de cultura. Acciones esenciales a este proceso son el uso adecuado de nuestra competencia lingüística y el aprendizaje de valores morales y de conocimientos. Pues la adquisición de cultura es lo que proporciona al individuo la capacidad de elegir sus propios fines y realizarlos. La cultura es, por tanto, el marco en el que se desenvuelve la vida de una sociedad. Por ello, entendida como tarea de reflexión sobre la cultura, la filosofía ha de plantear continuamente la pregunta por cómo debe ser cada ámbito cultural (conocimientos, valores, costumbres, leyes, etc.). Es decir, su reflexión debería desarrollar un trabajo de análisis para salvaguardar la cultura de modo que no sea empleada, instrumentalizada y falseada como factor de ideologización y de alienación.

Pues bien, ¿qué es lo que dice hoy la filosofía acerca de la cultura? ¿Qué luz aporta la reflexión de sus más conspicuos cultivadores actuales? Lamentablemente, una parte considerable de la filosofía contemporánea ha desarrollado -y desarrolla aún- un pensamiento formalista y positivista, bien adaptado al mundo tecnológico y capitalista; o bien se entretiene en el inocuo juego bizantino y verbalista de analizar y reanalizar cuestiones eruditas en juegos de lenguaje puramente conceptualistas y exhibicionistamente oscuros. Se trata, en todo caso, de un pensamiento que no se implica ni se compromete con las necesidades de concienciación y de cambio de los individuos que luchan por superar los aspectos insatisfactorios de las situaciones en las que viven. Toda la filosofía analítica y neopositivista, dominante aún en el mundo anglosajón y convertida finalmente en la filosofía oficial del actual imperio americano, se conforma con describir el estado de cosas existente, identifica el sentido del lenguaje con su uso, y rechaza el pensamiento que critica, niega y supera considerándolo como una enfermedad a la que es preciso aplicar una terapia de naturaleza lingüística: el filósofo -dice esta filosofía- debería dejar de utilizar el lenguaje de manera disfuncional y causante de inquietud, y limitarse al uso ordinario y al sentido común que lo acompaña.

Es posible que a este tipo de filosofía -y junto a la filosofía analítica se podrían sumar también a este respecto otras corrientes como el deconstrucionismo o ciertas formas de ejercer hoy la fenomenología- se la valore, se la cultive y se la fomente justamente porque está desprovista de fuerza crítica. Y porque su trabajo consiste en disolver como sinsentido, no sólo las cuestiones especulativas y metafísicas, sino también los planteamientos críticos que buscan desenmascarar en los argumentos manipulaciones y motivaciones de naturaleza ideológica. Los poderes que rigen y orientan la cultura saben muy bien qué filosofía conviene promover y cuál combatir y desacreditar. Por eso hace falta hoy más filosofía crítica, que bien podría desarrollarse y ofrecerse bajo el lema impactante y sorprendente que le señaló Deleuze: entristecer. Afirmaba este pensador que una filosofía que no entristece ni contraría a nadie no es una verdadera filosofía, porque la verdadera misión de ésta no es otra que detestar la estupidez, es decir, hacer que la estupidez sea para cualquiera una cosa vergonzosa. Me parece que sería un gran servicio éste si la filosofía fuese capaz de ofrecerlo a la sociedad: denunciar la bajeza del pensamiento bajo todas sus formas: "¿Existe alguna disciplina, fuera de la filosofía -dice Deleuze- que se proponga la crítica de todas las mixtificaciones, sea cual sea su origen y su fin? Hacer del pensamiento algo agresivo, activo y afirmativo. Hacer hombres libres, es decir, hombres que no confundan los fines de la cultura con el provecho del Estado, la moral o la religión. Combatir el resentimiento, la mala conciencia, que ocupan el lugar del pensamiento. Vencer lo negativo y sus falsos prestigios. ¿Quién, a excepción de la filosofía, se interesa por todo esto?".

Se puede pensar, sin duda, en una sociedad que, como una máquina, funcione sin necesidad de fundarse en significados y valores. Tal vez los asesores de los gobiernos actuales y sus dirigentes han hecho valer la idea de que la necesidad general de que la sociedad funcione hace finalmente que los individuos acaben por aceptar la legalidad ordenada y promulgada de manera decisionista por los poderes públicos. Por lo que el reconocimiento fáctico de esta legalidad hace innecesaria la cuestión de su grado de racionalidad o la de su fundamentación en valores. Puede que esto sea así, pero también es posible que las cosas no sean tan simples como esta teoría funcionalista quiere hacer ver. Porque en una sociedad así se ha de suponer que se tiene que dar, por parte de los ciudadanos, la pura aceptación inmotivada de la legalidad. Ahora bien, este supuesto no dice nada, o incluso oculta de manera sospechosa, la necesidad concomitante, por parte del Estado, de un creciente reforzamiento de sus capacidades de vigilancia, de control y de represión para hacer frente y sofocar la insatisfacción y la no adhesión de los ciudadanos al sistema. Oculta que estas sociedades arrastran un potencial explosivo de rebelión y de violencia que hace que en ellas cualquier avance en la vía del reforzamiento del orden, de los deberes ciudadanos y de la seguridad signifique también una mayor destrucción de lo humano y de su contenido vital.

Puesto que las tradiciones y las creencias del pasado ya no se imponen automáticamente, sino que sólo se incorporan en la medida en que son asumidas reflexivamente, la integración social deja de basarse en la tradición y se enfrenta al reto de producirse en el ámbito de una universalización de normas y valores que sólo es capaz de producir identidades abstractas. Este proceso potencia el aislamiento y la individualización, genera a la vez esa fuerte nostalgia de las raíces y de las tradiciones, característica de los nacionalismos, que delatan la falta de una cosmovisión capaz de dar a los individuos un sentido de mayor integración y sentido. Una forma aceptable de organización de la sociedad sólo puede ser, en consecuencia, la que se base en un consenso que reúna y exprese la aspiración comunitaria a que unos valores o ideas ampliamente compartidos configuren el proyecto conjunto y el sentido de esa sociedad. Si eso no existe, si no se propicia, o si existiendo -al menos en gérmen- se ignora y se trata de reprimir, entonces falta la instancia efectiva a la que poder recurrir a modo de legitimación.

En este contexto, el objetivo de la filosofía debería seguir siendo la búsqueda de una racionalidad global de sentido. Creo que este objetivo sigue teniendo vigencia en un mundo como el nuestro, marcado por el predominio casi exclusivo de racionalidades científico-técnicas especializadas. Pues semejante fragmentación del conocimiento y de la técnica no afecta sólo al mundo físico y a las estructuras externas de la sociedad, sino también a la interioridad misma de los individuos, dando origen a múltiples conflictos. Al quedar engranados en un funcionamiento universal, objetivo y diferenciadamente especializado, los sujetos no son quienes dan sentido y coherencia a los procesos y ámbitos de lo que científica, técnica o socialmente sucede, sino que su existencia se reduce a representar los distintos papeles y llevar a cabo los cometidos que ese funcionamiento anónimo y sus dinámicas le exigen y le obligan a asumir. En esta situación hace falta la filosofía, o sea, un modo de pensamiento que sobrevuele ese conjunto de operaciones funcionales de deducciones, cálculos e inferencias en los consiste la racionalidad instrumental, para platearnos y enseñarnos cuestiones como qué es la existencia o cómo debemos vivir.

Hace falta una filosofía que nos abra también perspectivas de comprensión sobre lo humano. Frente a las definiciones individualistas y colectivistas, habría que empezar a comprender al ser humano como el núcleo personal de un ser en relación. El otro no es, entonces, para el yo simplemente un objeto con el que se establece una relación de objetivación y de uso, sino un tú como alguien con quien realizo mi propio ser. Si se percibe al otro simplemente como un objeto a utilizar no puede haber reciprocidad como fundamento de la responsabilidad en el sentido propiamente ético del término. Por último, también hace falta la filosofía como tarea de revisión del modo de pensar y de vivir que ha dominado y domina a Occidente, y que nos ha sumergido en esta racionalización y tecnocratización de las sociedades que hoy casi recubre ya la totalidad del planeta. Todas estas formas de hacer filosofía necesitarían, en suma, el vigor para sacudir al hombre occidental desmovilizado y anestesiado, para hacerle recapacitar en medio de esta especie de resignación escéptica en la que nos sume ya una visión cada vez más desesperanzada sobre la marcha de nuestra propia civilización.

- Detestar la estupidez - - Página principal: Alejandra de Argos -

- Detalles

- Escrito por Dr. Diego Sánchez Meca

Es posible que a algunas personas no les sean espontáneamente comprensibles ciertos personajes de Borges. Tienen sensibilidades encauzadas hacia terminales con las que no es fácil conectar muchas veces. Un psicoanalista diría que su principio del placer incluye códigos estrictos de un principio de realidad formado de peculiares gustos y buenas maneras que los identifican y distinguen, entre los cuales destacaría cierto tipo de mundaneidad refractaria a los disfrutes secretos de la espiritualidad. No se puede albergar la menor duda, en cambio, de que Borges tiene una espectacular habilidad para el deporte dialéctico y para la autoexposición de las más inopinadas construcciones imaginarias, todo ello presentado generalmente con grandes dosis de sentido del humor.

Es posible que a algunas personas no les sean espontáneamente comprensibles ciertos personajes de Borges. Tienen sensibilidades encauzadas hacia terminales con las que no es fácil conectar muchas veces. Un psicoanalista diría que su principio del placer incluye códigos estrictos de un principio de realidad formado de peculiares gustos y buenas maneras que los identifican y distinguen, entre los cuales destacaría cierto tipo de mundaneidad refractaria a los disfrutes secretos de la espiritualidad. No se puede albergar la menor duda, en cambio, de que Borges tiene una espectacular habilidad para el deporte dialéctico y para la autoexposición de las más inopinadas construcciones imaginarias, todo ello presentado generalmente con grandes dosis de sentido del humor. En suma, son innegables en él una inteligencia elevada, un saber sólido, y el poder de argumentar.

Borges es, por todo ello, un autor complejo. A veces incluso, para algunos, algo complicado. ¿Será porque, en el fondo, más que un literato es un filósofo?, se han preguntado sus críticos y comentaristas. Así enunciado no es ese mi punto de vista. Desde luego que es un autor complejo, pero no hasta el punto de resultar complicado. Si nos atenemos a los temas que llenan sus relatos y ensayos, es verdad que encontramos una inmensidad de cuestiones y problemas típicamente filosóficos, como, por ejemplo, el tiempo, en concreto su obsesión por el tiempo circular y por la proyección de éste en el espacio y en la causalidad, un tema que se conecta con el del laberinto y con el de la creación recurrente. Y estos, a su vez, inspiran las simetrías, los juegos de espejos, los sistemas de correspondencia y equivalencias de signos, los números y los nombres, las compensaciones y equilibrios secretos que subyacen a lo escrito, la memoria, la identidad, el conocimiento, en fin, la inmensidad de Borges capaz de admirar y sobrecoger a cualquiera. Así, mientras que en los mismos años que Borges escribía sus obras, la literatura alemana seguía la tradición de su Bildungsroman -por ejemplo, en un autor tan representativo en ese momento como era Thomas Mann-, y la literatura francesa e inglesa desarrollaban la literatura de crítica social -como hacían, por ejemplo, un Zola o un Oscar Wilde-, la obra de Borges muestra que el tema de la literatura puede ser, ¿por qué no?, el universo o el conocimiento o el tiempo o el lenguaje, en vez del yo enfermo o la sociedad decadente. Pues bien, mi opinión es que eso no le convierte en un filósofo en sentido convencional.

Añadiría además que se podría ver en Borges un curioso giro literario "contracopernicano", en la medida en que, para él, no es el universo el que gira alrededor del hombre, como pretende la Bildungsroman alemana o la novela de crítica social francesa e inglesa, sino que es el hombre el que gira alrededor del universo. Y eso es de lo que, entre otras cosas, se ocupa mayoritariamente su literatura. Puedo entender que muchos intérpretes y críticos, ante la pregunta de si Borges es un filósofo, se hayan apresurado a contestar demasiado rápidamente que sí. Incluso que lo hayan adscrito a múltiples corrientes filosóficas concretas, por ejemplo a la platónica, a la aristotélica, a la fenomenología, al nominalismo, al idealismo, etc. Mi opinión, matizando lo que he dicho antes -y para ello me apoyo en su propio testimonio-, es que Borges no es un filósofo propiamente hablando, sino un literato que encuentra en la filosofía una fuente continua y recurrente de inspiración.

¿Cuál es la diferencia?, se me podría preguntar. ¿No es eso ser, en buena medida, un filósofo? Pues no, en modo alguno. Porque el movimiento de las obras de Borges no es ir de la literatura a la filosofía para quedarse en el ámbito de ésta, sino, al contrario, ir de la filosofía a la literatura ya que lo que en realidad le interesa de la filosofía es utilizarla como un material con el que diseñar y construir su literatura. Para comprobar esta afirmación basta con preguntarse lo siguiente: ¿qué es lo que hace Borges con la filosofía en cualquiera de sus obras, visto que, si no le consideramos un filósofo, la filosofía inunda buena parte de su literatura? O más resumidamente: ¿qué valor tiene para él la filosofía? Esto lo contesta él mismo de una manera inequívoca.

En su "Historia de la eternidad", en un momento determinado dice refiriéndose a él: "No soy filósofo ni metafísico; lo que he hecho es explotar, o explorar –es una palabra más noble–, las posibilidades literarias de la filosofía. (...) Yo no tengo ninguna teoría del mundo. En general, como he usado los diversos sistemas metafísicos y teológicos para fines literarios, los lectores han creído que yo profesaba esos sistemas, cuando realmente lo único que he hecho ha sido aprovecharlos para esos fines, nada más". Y en otro pasaje de su libro "Ficciones" vuelve a insistir: "Quiere hacerse de mí un filósofo y un pensador; pero es cierto que repudio todo pensamiento sistemático porque siempre tiende a trampear".

En este último texto Borges añade una precisión importante, al referirse a su rechazo del pensamiento sistemático, que me parece conveniente matizar. Pienso que lo que probablemente quiere dar a entender es que no se toma en serio las conclusiones de los filósofos. O sea, que no está dispuesto a aceptar sus soluciones sistemáticas con las que muchos de ellos pretenden cerrar la inquietud del pensamiento en respuestas dogmáticas y definitivas. No se las toma en serio en la medida en que todas estas respuestas "tienden a trampear", dice. Ahora bien, cabe preguntarse: ¿hace lo mismo con las preguntas? Algo fundamental en la literatura de Borges son justamente los interrogantes de la filosofía, sus aporías, su búsqueda incesante de sentido, la mayoría de las veces sin resultado exitoso y concluyente.

No se trata, por tanto, de que Borges no se tome en serio la filosofía sin más, como alguien podría inferir a partir, por ejemplo, de su famosa definición de la metafísica como "una rama de la literatura fantástica". Expresiones como ésta no significan que opte, frente a la filosofía, por un escepticismo radical y absoluto. Al definir así la filosofía, o la metafísica, lo que está queriendo dar a entender es que la filosofía, como la literatura, son ambas operaciones de creación simbólica y conceptual, ninguna de las cuales alcanza una verdad indudable y definitiva. De modo que la literatura no la entiende Borges como la herramienta de un visionario que, en el fondo, está movido por inquietudes filosóficas; al contrario, la filosofía es el material de un escritor cuyo deseo es, ante todo, lúdico, al hacer uso de los problemas filosóficos en sus textos de creación literaria.

Y así volvemos a la tesis que proponía al principio, o sea, que Borges utiliza continuamente la filosofía y los temas filosóficos como material interesante y sugerente para su creación literaria. Lo cual significa que, para él, la filosofía tiene un valor bien determinado, a saber: el de su capacidad para engendrar estéticamente universos paralelos reorganizando las piezas de las diversas ontologías. Pero vuelvo a insistir para que no se me malinterprete: este valor concierne a la literatura y no a la filosofía, cuyas preguntas están dirigidas a este universo. Lo cual, por añadidura, es una demostración de que también en la literatura puede haber filosofía.

Además creo que ésta podría ser una de las claves posibles para entender lo que Borges pretende en muchos de sus relatos y ensayos. Cada uno de ellos abriría al lector a un vértigo, a una magia problemática e inagotable al situarlo ante una multiplicidad indefinida de hechos, de sugerencias, de significados, de enumeraciones que se proyectan y se alargan en una perspectiva infinita. ¡Eso sería su literatura!: la comprensión más original que él tiene de lo que es y debe ser "la" literatura. Por lo tanto, el verdadero tema de la literatura de Borges, más allá de la ficción y de la metafísica que la funda, no es otro que la literatura misma, entendida, en vez de como una manera de conocimiento distinta o tal vez contrapuesta al de la filosofía o al de la ciencia, como el único modo de conocer posible. Eso le lleva a una conclusión bastante cercana, por ejemplo, al pensamiento de la deconstrucción derridiana, en el sentido de que ninguna literatura refleja el mundo o un estado o proceso del mundo, sino que eso sólo lo puede hacer reflejándose a sí misma. Por lo que, en último término, como dicen hoy los textualistas, la literatura no habla más que de ella misma.

Esta es la gran modernidad de Borges. Pues su planteamiento implica la deconstrucción de las pretensiones tradicionales del lenguaje, en general, de expresar un trozo de mundo, o de narrar la subjetividad de un yo. Lo que el lenguaje hace, y por tanto "la literatura" -en especial y de modo paradigmático la suya-, es sustituir el mundo real ordinario por los laberintos ficticios, la multiplicación de las imágenes en los espejos, los enigmas y los símbolos, y sustituir al autor por el narrador o el crítico.

- ¿Borges un filósofo? - - Página principal: Alejandra de Argos -