Cuando el filósofo Michel Focault impartía sus cursos de Historia de los sistemas de pensamiento en el Colegio de Francia sus clases se abarrotaban. El aula tenia capacidad para trescientas personas, pero nadie quería quedarse fuera y cualquier espacio libre quedaba ocupado. Cada miércoles, al terminar su disertación, los alumnos se abalanzan sobre su escritorio no para hablarle sino para recoger sus grabadoras. No hay preguntas. Focault se siente solo, y una terrible sensación de aislamiento se apodera de él.

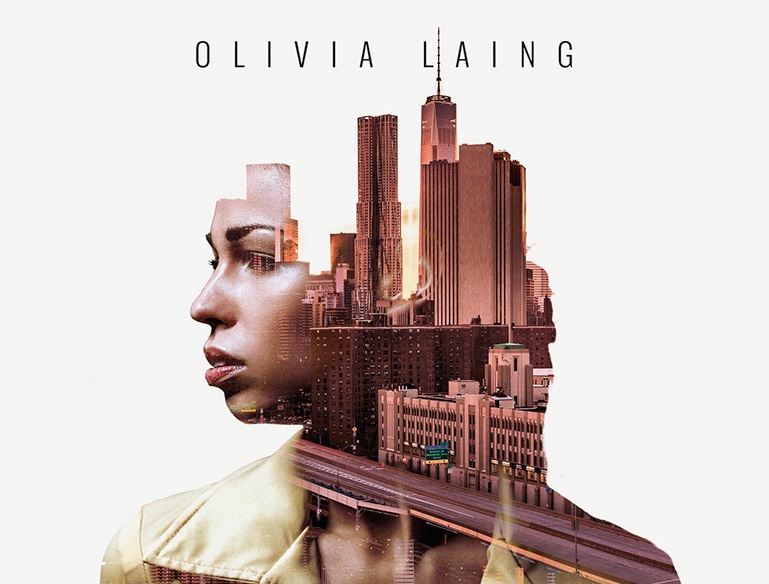

Desde este punto de vista la británica Olivia Laing plantea en este peculiar ensayo las motivaciones de la soledad. Seis son los personajes a los que hace referencia, si la incluimos a ella misma como un personaje solitario que produce la vida en la ciudad. Su descarnada reflexión nos adentra en el mundo de los sentimientos, de la importancia de la empatía y de nuestras obligaciones para con los demás. “La soledad es personal y es política. La soledad es colectiva: es una ciudad. […] Lo importante es que estemos alerta y abiertos, el tiempo de los sentimientos no durará demasiado.”

“No hay que mirar el mundo por la ventana”. Con esta idea comienza su análisis del artista Edward Hopper y la soledad en su pintura. Precisamente es el lienzo Ventana de hotel, la excusa perfecta para hablar del Silencio de Hopper. Su obra se asocia de manera contundente con la soledad aunque parece que no es tan consciente y voluntaria como evidente para nosotros. Las expresiones de los retratados, el lenguaje corporal, ese tono verde pálido que transmite la alienación urbana, la arquitectura fría de los espacios donde se sitúan los personajes, contribuye de manera inexorable a pensar en el aislamiento, en la soledad y, en el silencio. Pero a pesar de esa transferencia que producen los cuadros de Hopper, Laing quiere dar un paso más e indaga en su biografía llena de preguntas sin respuesta, de acciones inconscientes, “no sé por qué lo hice”, “no me acuerdo”. No quiere interpretaciones sobre su trabajo, pero su personalidad enfatiza esta soledad. El punto culmínate llega cuando mete el dedo en la llaga y bucea en su matrimonio, ahora todo parece más claro y lo impenetrable se vuelve permeable.

Habitación de Hotel.Edward Hopper

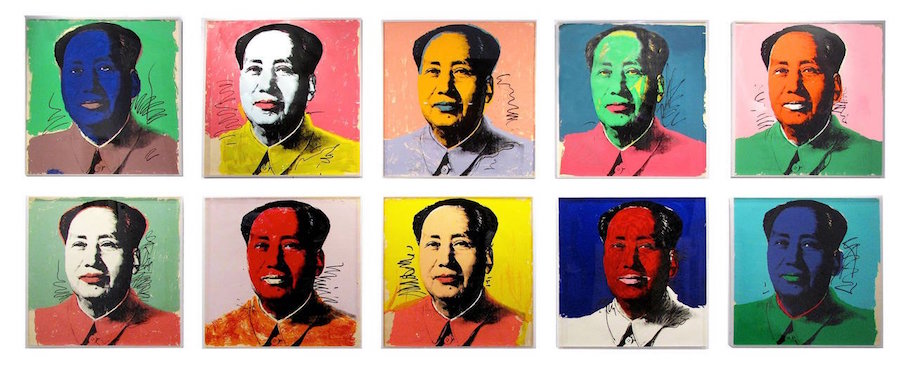

El pulso de la realidad de los individuos está mediatizado por el lenguaje, por la capacidad de comunicarse y cuando esto falla se enmudece para evitar los daños. ”Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo” dice Wittgenstein. Andy Warhol, siempre tuvo problemas para comunicarse y expresarse. Sus míticas grabaciones de audio, investigan lo alarmante que es el lenguaje, su alcance y sus barreras, la grabadora se convirtió en su compañera inseparable, en su adorada mujer. Siempre mantuvo una extraña relación con la comunicación verbal, parecía no acabar de comprenderla, y su angustia iba en aumento. Para Laing, Warhol busca en su arte lo fiable, lo que no cambia, cosas a las que está ligado por vínculos sentimentales, la igualdad, “un antídoto contra el dolor de ser especial, de estar completamente solo”. Cuando descubre la serigrafía se convierte en lo que él llama una máquina, un ser indistinguible, que lo lleva hasta sus últimas consecuencias cuando cualquiera puede ser Warhol. Solo se necesita un contoneo adecuado, una peluca rubia, casi albina, unas gafas, una cazadora de cuero y un balbuceo ante cualquier pregunta. Él mismo era un disfraz. Las múltiples serigrafías de Marilyn, de Elvis, o de Mao, suscitan preguntas sobre el original y la originalidad, sobre los procesos de reproducción que genera la fama. Una y otra vez el libro vuelve a la idea de cómo la personalidad del Warhol está mediatizada por su incapacidad lingüística y la manera de afrontar sus carencias para no quedar aislado de los demás, incluso para no negar la propia existencia. Valerie Solanas, otro ser solitario que se revuelve contra sí misma y lleva hasta el extremo su incomunicación liándose a tiros de forma indiscriminada en la Factory hasta dejar mal herido a Warhol. “Era incapaz de establecer contacto a través de las palabras”.

Andy Warhol. Mao, suite of 10. 1972

El tercer personaje, David Worjnarowicz (1954-1992), fue un artista multidisciplinar que hizo girar su obra entorno a las relaciones personales y a la soledad. Defensor a ultranza de la diversidad y del aislamiento de un mundo homogéneo que le marginó por su condición homosexual. El arte y el sexo fueron sus vías de escape, su manera de expresar lo que era incapaz de hacer con palabras, un mundo desinhibido, donde las barreras habían sido derribadas. Los muelles de la ciudad de Nueva York y el poeta Arthur Rimbaud fueron su fuente de inspiración. La cosificación y la soledad que genera la vida social son la brecha que separa a los hombres, pero la conciencia de la capacidad de romper esquemas con su obra, le convierten en un personaje menos solitario. Transformó la diferencia en arte y la fotografía en la resistencia a lo refutable.

Bajo el título Los reinos de lo irreal nos adentramos en el mundo de Henry Danger, un perfecto desconocido hasta después de su muerte. El personaje más solitario del libro. Forma parte de esa lista de artistas cuyo trabajo vió la luz con independencia de su creador. Esto me trae a la memoria a Vivian Maier, la niñera fotógrafa que murió sin que nadie conociera su trabajo y en el más absoluto anonimato. El caso de Danger es muy particular y está perfectamente documentado en las memorias inéditas, consultadas por Laing. Para la mayoría de los críticos, “sus imágenes han sido el pararrayos de los miedos y fantasías sobre el aislamiento de otras personas”, sobre los efectos psíquicos de la soledad. Aquí es necesario hacer referencia a Freud cuando estudia la importancia de los afectos en los primeros años de vida y cómo influyen en el desarrollo emocional y social de la vida adulta. Frente a la idea de que una vida sana y una buena alimentación son los ingredientes necesarios para una mente estable, las carencias y las pérdidas que soportó en su infancia fomentaron el desapego y como consecuencia una soledad crónica. Al morir su único amigo se sintió perdido en el vacío. Toda su vida solitaria la pasó pintando la violencia y la vulnerabilidad, pero la pregunta está en si él era consciente de lo que su obra representaba, de la atrocidad del mundo que reflejaba. Los críticos no se han puesto de acuerdo en este punto. Unos le consideran un depredador en potencia y otros ven una denuncia de los abusos que sufrió en su niñez. La soledad física y mental de Danger solo se alivió a través del arte donde descargó todas sus carencias, sus miedos y así pudo reconstruir un mundo donde los opuestos se encuentran.

Klaus Nomi, el contratenor de origen alemán que fusionó la música clásica con el rock y el pop, es el último personaje del libro. Aquí la soledad nos llega por vía de la enfermedad, del sida y del aislamiento que produce a quienes lo contraen. La paranoia que produjo entre la población en la década de los ochenta y la estigmatización social que sufrieron, “se habían convertido en meros cuerpos infectados de los que todo el mundo intentaba protegerse”, los transformó en unos apestados. La cuerda que unía familia, amigos, y conocidos se rompió y dejó al enfermo sin rumbo, en absoluta soledad. En 1989 apareció el documental Silence=Death que denunciaba la auténtica enfermedad que se esconde detrás del sida, la falta de comprensión de occidente con lo diferente, los tabús sociales que nos atenazan y la invisibilidad de los que perturban la “normalidad”. Destapó la aldea global como dijo S. Sontag. No solo es más sano vivir en comunidades mezcladas, dinámicas y complejas, sino que es la única forma de sobrevivir en un mundo sin fronteras, donde todos tenemos derecho a hablar para que nadie quede aislado. Negros, drogadictos y homosexuales han sido excluidos y recluidos, durante demasiado tiempo.

Her. Spike Jonze

El colofón lo pone internet y los medios de comunicación que intuyeron el poder de la soledad como fuerza motriz. La protección que produce participar en espacios virtuales y estar siempre conectado es la herramienta más eficaz contra el aislamiento que Josh Harris utilizó hábilmente. La inmensa filmografía sobre esta realidad va desde Joaquim Phoenix, enamorado de una maquina en Her hasta Will Smith en Soy leyenda, suplicándole a una máquina que le diga hola en un mundo sin humanos. La diferencia entre hombres y replicante solo está en la empatía como constata Blade Runner.

Estamos solos, buscamos la soledad o nos sentimos solos. La soledad es un estado comunitario en el que vive mucha gente. Y este libro nos habla de la que procede de la incomprensión y de la que generamos nosotros mismos. La perdida y el duelo son solitarios y producen vulnerabilidad y aislamiento. Laing propone al final del libro dos antídotos contra la soledad; aprender a ser amigo de uno mismo y ser resistente a esa parte de nuestra vida que puede quedar superada por los acontecimientos. Pero la soledad también puede ser un espacio para encontrarse, un lugar tranquilo donde recomponerse y permanecer para no ser juzgados, donde no se tenga que dar cuenta de nada a nadie. Retirarse del mundo, alejarse y estar fuera del torbellino ensordecedor de la vida cotidiana puede ser una buena terapia para el espíritu.

- Olivia Laing: La ciudad solitaria. Aventuras en el arte de estar solo - - Alejandra de Argos -

- Detalles

- Escrito por Alfonso Cortina

Ayer, algunos privilegiados, asistimos en el Liceu a una representación de Andrea Chenier perfecta. Cuando la ópera alcanza ese grado de perfección, rarísimo por otra parte, y el público se entrega como el de ayer en el Liceu, los amantes de la ópera comprendemos lo que quiere decir Riccardo Muti sobre la dificultad del arte de la dirección: “… yo creo que estoy en la mitad del camino, y estoy seguro de que nunca llegaré a la otra orilla del río, porque detrás de las notas, habita el infinito, que significa Dios, y nosotros somos demasiado pequeños ante Dios”. El gran atractivo era el debut en ¡España! de Jonas Kauffman (¡48!) cantando ópera escénica, por lo que el lleno era total y la expectación indescriptible.

Autor: Alfonso Cortina

![]()

- Detalles

- Escrito por Maira Herrero

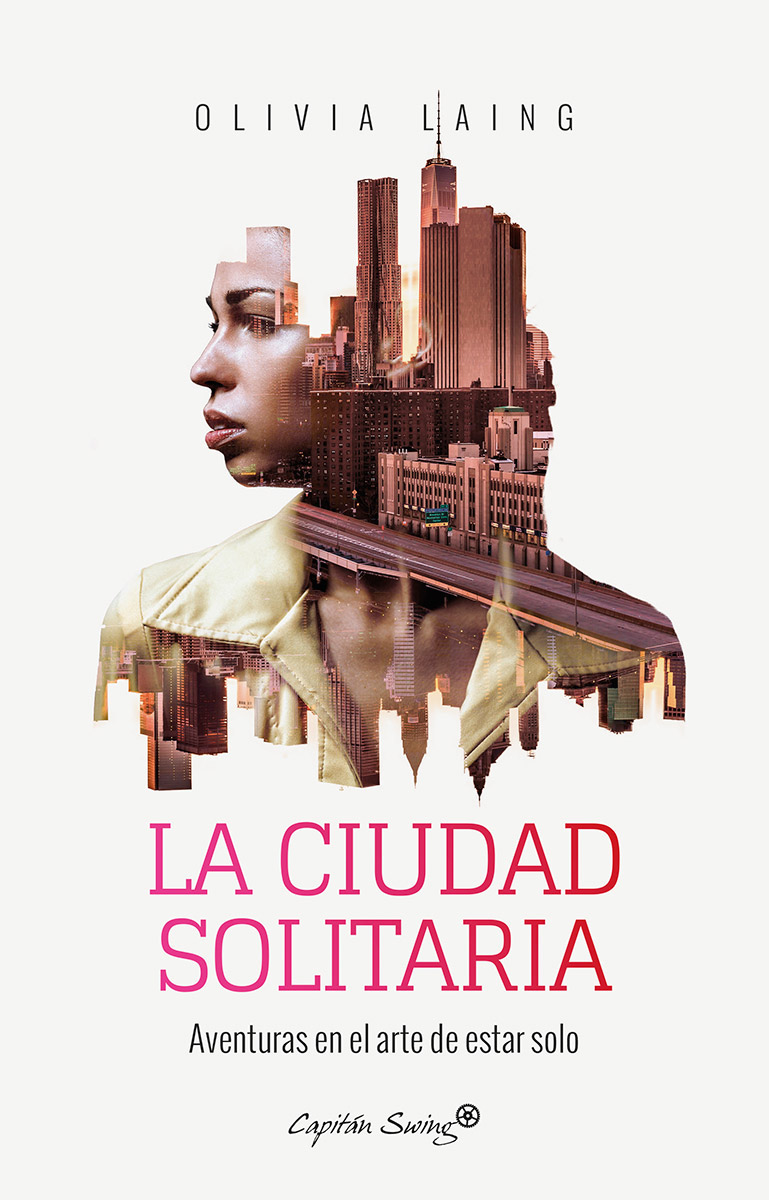

El Premio Nobel de Literatura 2001, Vidiadhar Surajprasad Naipaul, más conocido como Vidia nació en la localidad de Chaguanas, cerca de Puerto de España, Trinidad en 1932. De padres hindúes emigró a Inglaterra en 1950 como becario para estudiar literatura en Oxford. Naipaul arrastra consigo un pasado colonial de desarraigo que ha impregnado sus obras, desde sus comienzos en 1957, cuando publica su primera novela El curandero misterioso, a la que siguieron títulos como The suffrage of Elvira (1958) y Miguel Street (1959), hasta que en 1961 publicara Una casa para el señor Biswas, una suerte de biografía novelada muy cercana a la figura de su padre, que representó su primer éxito internacional de crítica y público, al que se unió años más tarde El Enigma de la llegada (1986).

Vidiadhar Surajprasad Naipaul, Premio Nobel de Literatura 2001,

El Premio Nobel de Literatura 2001, Vidiadhar Surajprasad Naipaul, más conocido como Vidia nació en la localidad de Chaguanas, cerca de Puerto de España, Trinidad en 1932. De padres hindúes emigró a Inglaterra en 1950 como becario para estudiar literatura en Oxford. Naipaul arrastra consigo un pasado colonial de desarraigo que ha impregnado sus obras, desde sus comienzos en 1957, cuando publica su primera novela El curandero misterioso, a la que siguieron títulos como The suffrage of Elvira (1958) y Miguel Street (1959), hasta que en 1961 publicara Una casa para el señor Biswas, una suerte de biografía novelada muy cercana a la figura de su padre, que representó su primer éxito internacional de crítica y público, al que se unió años más tarde El Enigma de la llegada (1986). Desde entonces y hasta sus últimas novelas, Half a life, y Semillas mágica, Naipaul ha trabajado en obras de no ficción, ensayos y artículos, y cabe destacar la edición de la correspondencia con su padre. Los ámbitos geográficos que ha diseccionado son variadísimos y recorren paisajes que van desde el mundo antillano que lo vió nacer al de sus antepasados indios. Los países islámicos del continente asiático, han sido los protagonistas de algunos de sus libros más polémicos. A Naipaul se lo ha considerado heredero de Joseph Conrad por su descripción de imperios en decadencia desde la perspectiva del análisis social y de su impacto sobre los seres humanos. Él mismo escribió un ensayo sobre Conrad, publicado en The New York Review of Books en 1974. Fue galardonado, muy merecidamente, con el Premio Nobel de Literatura en 2001, a pesar de la controversia de sus escritos y la radicalidad de sus opiniones en relación con el Islam y los países que se han convertido a esta religión. En el discurso de aceptación se refirió a los dos muros que alimentan su literatura: el hombre soberbio y altivo que expresa rotundamente sus opiniones y el hombre escritor entregado a sus libros que solo es la suma de sus propios libros.

Su reputación como narrador se funda en su memoria para rescatar hechos históricos olvidados e iluminar las peripecias de los perdedores, casi siempre con ironía. Además del Nobel ha recibido numerosos galardones; El Booker en 1971, el T. S. Eliot en 1986, en 1990 la Reina le concedió el título de Caballero del Imperio Británico, y en 1993 recibió el David Cohen a toda su obra. En la biografía autorizada de Patrick French, The world is what it is, se le presenta como un misógino, adultero y cruel con las mujeres. De Mysogynist prick (gilipolla misógino) le ha calificado la escritora neozelandesa Keri Hulme. Sus comentarios sobre la "inferioridad" de cualquier obra salida de la pluma de una mujer le han valido numerosos ataques por parte de colegas y lectores. A pesar de todas estas lindezas nadie puede negar que es uno de los escritores más importantes en lengua inglesa y como dijo Coetzee: "Cuando Naipaul habla, nosotros escuchamos".

Siempre camina entre dos aguas para conseguir que la ficción se confunda con la realidad debido a que utiliza sus propias experiencias como material de trabajo, pero siempre dejando a un lado deliberadamente todo aquello que no le interesa.

El enigma de la llegada, (1987)

Un escritor antillano, ya afincado desde hace años en Inglaterra, solitario y en crisis existencial elige un lugar para vivir en el sur de Inglaterra, en las tierras altas de Wiltshire, cerca de Salisbury, rodeado por los restos arqueológicos más imponentes que existen en la isla: Stonehenge y Avebury, como parte de un mundo anclado en esos restos milenarios. Toda la novela está escrita en tono autobiográfico, en el tránsito de una cultura a otra, de un mundo conocido a otro por descubrir. El exilio como un regreso, y donde el narrador se desdobla en una dualidad que deja al descubierto la idea “del otro”. Unas veces, es él mismo como escritor y otras, es el cuentista de la historia, su escritura parece abandonar a menudo su yo para encontrar otro yo que se describe así mismo y al mundo circundante. También utiliza “al otro” en este mismo sentido en pasajes como: descubrí que se tomaba a sí mismo muy en serio, que su persona le inspiraba una especie de respeto, daba la impresión que se observaba así mismo… Educado en Inglaterra, a donde llegó lleno de sueños, escapando de la estrechez de horizontes de su tierra natal, comienza una nueva vida en un mundo ajeno al de su niñez donde parte de esa insólita naturaleza ha sido construida por el hombre.

En ese lugar ancestral irá desvelando el enigma del mundo que va a descubrir, encajando todos los recuerdos de sus otras vidas. El origen de las cosas y la disolución sin comienzo y sin fin.

Es un relato metafísico en cuanto a su descripción del paisaje y el tiempo. Trasciende el lugar, porque unas veces lo ve desde la altura; más allá de la vista de pájaro, más allá de cualquier mirada humana, ausente de atmosfera (casi como si fuera un extraterrestre) y allí aparecen como suspendido en el aire y sujetos por la tierra, los valles, las colinas, las verdes planicies, los riachuelos y los imponente restos arqueológicos de Stonehenge; para luego bajar a lo más insignificante, al borde del camino, al vuelo de la mariposa, al arado abandonado, a la basura olvidada, al insignificante ser humano que camina por los senderos. Y ese mundo verde, brumoso y complejo se refleja en el mundo de sus recuerdos, de su infancia, que es luminosa y sencilla, sin el más mínimo vestigio de un pasado megalítico, sin la complejidad de la prehistoria y la historia. Y esa contraposición, entre un mundo y otro, rompe el tiempo como una suerte de plegamiento. No es el presente y el pasado, son los dos mirándose y complementándose. Es la acumulación de vida.

El tiempo como continuo devenir, como algo cambiante y transformador, pero que siempre guarda en su memoria un pasado ancestral. Todo está supeditado a la decadencia, inexorablemente abocado al deterioro. El imposible afán de los hombres por construir y mantener con esfuerzo titánico sus obras: labrar los campos, diseñar jardines, construir graneros, levantar casas solariegas… pero al final, antes o después, la ruina lo alcanzará todo porque el tiempo va borrando las obras de los hombres y creando otras nuevas. Pero el deterioro es lento y bello y hay tanta belleza en lo que la naturaleza y el tiempo devoran como en el esplendor de la creación y la conservación.

Todos los personajes que habitan en la casa solariega y alrededores tienen una función vinculada a la tierra. Tienen que mantener, cuidar y conservar aquello que previamente el hombre ha construido. Unos lo harán con mejor fortuna que otros, pero una vez que su trabajo no sirva desaparecerán, salvo Jack el personaje misterioso, del que Naipaul, al final del libro nos dirá que escribirá sobre él y su jardín. La novela va desvelando los personajes con la exactitud de un cirujano, esos personajes miméticos con el paisaje, con la tierra, y desvalidos en su precariedad, en su soledad, en su oscuridad, en sus comportamientos. El físico, el tono de sus voces, de sus gestos y la formas de vestir son la antesala de su alma, nada es gratuito en su escritura, sus ojos lo registran todo, da rienda suelta a su percepción visual para convertirla en actividad cognitiva.

La profundidad de sus ideas y la belleza de su lenguaje hacen que El enigma de la llegada sea una de las obras literarias de mayor calidad que haya leído en los últimos tiempos. Cuidadoso con el lenguaje y atento a cualquier invención del mismo o a su utilización con diferente significado enriquecen su texto hasta la extenuación. La claridad y frescura es tanta que por mucho que se extienda en sus descripciones nunca deja de retener la atención del lector. Creo que estamos ante una novela que ha sido capaz de llevar la literatura actual a la vanguardia del siglo XXI a base de repetir una y otra vez siempre lo mismo y siempre distinto desde procedimientos renovados, creando un nuevo lenguaje visual. La observación supra sensorial del mundo visible e invisible, ponen en evidencia una memoria eidética capaz de recordar los detalles de manera muy precisa.

Son tantos los temas que referencia que la lista puede ser interminable, pero de manera intuitiva prácticamente todos han sido mencionados en estas notas sobre Naipaul y su novela. El viaje, el libro dentro del libro, el desarraigo, la soledad, la religión como parte de la magia, las diferencias sociales, la muerte… Sólo hay una cosa que me sorprende en esta infinita lista de asuntos que trata, no existen referencias al amor entre humanos, son simples relaciones que van y vienen. Una vez más, coloca a las mujeres en una posición de inestabilidad, estridencia e insensibilidad que evidencian su falta de empatía con el sexo femenino. Naipaul parece equiparar el oficio de escritor al del jardinero, taxista, o guardés, ellos son sus colegas con la distancia exacta para crear la atmosfera adecuada.

La tendencia del autor a narrar su experiencia como sustrayéndola a cualquier particularidad de espacio y de tiempo, y por tanto practicando sobre ella la reducción fenomenológica que la lleva al nivel de las "esencias", que se le muestran a él como algo puramente ideal, ilusorio, imposible. De modo que piensa, como Heidegger, que no hay esencias sino sujetas a los cambios espacio-temporales, y que, por tanto, no hay ser sino en el tiempo. Ser concreto, experiencia particular, lenguaje y reflexión individual.

“Había vivido con la idea del cambio, lo había visto como una constante, había visto el mundo como un continuo fluir, la vida humana como una serie de ciclos que a veces discurren juntos. La tierra participa de lo que respiramos en ella, le afectan nuestros estados de ánimo y nuestros recuerdos”.

Para Naipaul el lugar y el tiempo forman dos terceras partes de su vida, la otra es su carácter, y las tres están vinculadas a su biografía, donde el lugar es el origen.

- El enigma de la llegada. V. S. Naipaul - - Página principal: Alejandra de Argos -

- Detalles

- Escrito por Dr. Diego Sánchez Meca

Es sabido que el famoso y polémico escritor alemán Ernst Jünger aportó datos significativos de su biografía en su novela El tirachinas, en la que cuenta la historia de un muchacho, de nombre Clamor, cuya infancia transcurre en una pequeña aldea alemana de principios del siglo XX. Luego, al quedar huérfano tras la muerte de su padre, Clamor es enviado por su tutor a un internado de la ciudad para cursar allí sus estudios de enseñanza secundaria. Es, sobre todo, esta estancia en el internado la que concentra el relato de Jünger, pues lo que le interesa son, sobre todo, los inicios del proceso de socialización por el que Clamor se inicia en la vida ciudadana y mundana, en un ambiente austero entre compañeros cuyas maneras de ser y de hablar resultaban ser muy diferentes y lejanas de las suyas.

Es sabido que el famoso y polémico escritor alemán Ernst Jünger aportó datos significativos de su biografía en su novela El tirachinas, en la que cuenta la historia de un muchacho, de nombre Clamor, cuya infancia transcurre en una pequeña aldea alemana de principios del siglo XX. Luego, al quedar huérfano tras la muerte de su padre, Clamor es enviado por su tutor a un internado de la ciudad para cursar allí sus estudios de enseñanza secundaria. Es, sobre todo, esta estancia en el internado la que concentra el relato de Jünger, pues lo que le interesa son, sobre todo, los inicios del proceso de socialización por el que Clamor se inicia en la vida ciudadana y mundana, en un ambiente austero entre compañeros cuyas maneras de ser y de hablar resultaban ser muy diferentes y lejanas de las suyas. El estilo en el que está escrita la novela es el más puramente característico de Jünger, que, a la altura de 1973 -que es cuando se publica -, mezcla continuamente consideraciones filosóficas y observaciones muy penetrantes sobre el comportamiento social de los diferentes personajes, envolviéndolo todo en una prosa poética y refinada de un gran poder evocador, descriptivo y pictórico.

Clamor es un muchacho solitario y contemplativo que lo que le gusta, sobre todo, es estar atento a los destellos, en las formas de lo visible, de un sentido y una verdad cuya esencia él querría apresar y expresar en una búsqueda artística. Pero ello se ve continuamente entorpecido y desdibujado por las interferencias y usos de la vida social, lo que introduce la principal tensión que como hilo conductor atraviesa y recorre esta bellísima novela. Como sabemos, el tirachinas, que da nombre a la novela, es un arma que, con su estructura de dos ramas unidas, soporta una tensión rigurosamente simétrica, y la eficacia y contundencia de su disparo dependen justamente de esta tensión. Jünger lo adopta, por tanto, como emblema de una oposición que es a la vez contradicción y complementariedad, y que afecta de manera inmediata al difícil logro y mantenimiento de la armonía. Pues el tirachinas es la imagen de una violencia dual que inevitablemente afecta siempre y al mismo tiempo a las dos caras de un mismo fenómeno. En su novela Jünger contrapone estos dos aspectos en tensión entre, por ejemplo, la originalidad propia y la desposesión de sí, el culto al espíritu y su negación en el arte, el conflicto entre las clases sociales alta y baja, o entre la acción y la contemplación.

Me voy a detener en este tema de los formalismos sociales a los que Clamor no consigue adaptarse del todo, aunque tampoco los rechaza ni los cuestiona, porque me parece un buen motivo para comentar una de las posibles cosas interesantes que ofrece este libro. Lo esencial de este formalismo de lo social es la preocupación por el qué pensarán y qué dirán los demás. Es decir, el peso obsesivo -sobre todo a esa edad de la adolescencia-, de los modelos de comportamiento que tanta presencia tiene en el ambiente casi carcelario de un internado de principios del siglo XX. En este sentido es significativo el coflicto que abre la dificultad de conseguir ser verdaderamente uno mismo, muy patente en las dos figuras centrales y menos convencionales de la novela, por un lado la de Clamor, y por otro la de su extraño y carismático amigo Teo. En los consejos que Teo da a Clamor, tan tímido, apocadito y siempre asustado, se expresa una conciencia aguda de la cobardía que representa resistirse a aceptar las imágenes que los demás tratan de imponer como modelos normalizadores, frente a la imaginación propia que tal vez podría diseñar un proyecto de vida y de ser propios.

A esto se refieren también las reflexiones que Jünger introduce en determinados momentos de la novela sobre la pintura, en las que sugiere la implicación del arte en este cuestionamiento de la inautenticidad del ser y en su vocación de aludir y prefigurar el esfuerzo de construcción original de uno mismo. En ella es clara la influencia de lo que Schopenhaer dice en su libro El arte de tener siempre razón, donde estigmatiza, con mucha acritud, la incapacidad de muchos individuos para tener un juicio propio sobre las cosas en lugar de adoptar y repetir una y otra vez lo que piensan, dicen o hacen los demás. El miedo a salirse de la norma, de lo normal, y singularizarse; el pavor a ser distinto: eso es lo que, desde su niñez, parece atenazar a Clamor. En el internado, los colegiales, pero también los profesores, son los actores de esta demostración, que se pone de manifiesto, por ejemplo, en la tensión que genera la diferencia de clases. Clamor tiene el estigma de proceder de una capa social desfavorecida, lo que le excluye desde el principio de formar parte de la clase alta. Y siente continuamente esa angustia de la exclusión que le lleva a no mezclarse con los otros, pero que se debe menos a su pudor natural y a sus inclinaciones contemplativas que al código social que continuamente erigen ante él sus compañeros y profesores. Podemos reparar, por ejemplo, a este respecto, cómo estos prejuicios de clase, que afloran a lo largo de todo el relato, no son muy distintos, para Clamor, de los que reinaban también en su aldea natal. E igualmente, en relación a este conflicto de clases, resalta el contraste entre el plebeyo Makaco, un colegial español y malagueño, continuamente inquieto que muestra su debilidad con la necesidad constante de rebajarse ante los demás y estar haciendo el payaso, frente al refinado y aristocrático Paulchen, con su pulcro y bonito traje de marinero, que no es, sin embargo, menos desgraciado en la medida en que ese refinameinto será finalmente la causa de su trágico final.

Del mismo modo ejemplifican también esta tensión entre los modelos sociales los héroes y heroinas literarios distintamente preferidos por unos u otros de los que conviven en el internado. Así, una de las lecturas favoritas de Teo es Texas Jack. Y queda muy claro el paralelismo entre las víctimas de Texas Jack y las de El tirachinas, descritas en los capítulos finales de la novela, cuando se relatan las operaciones de castigo planeadas por un grupo de colegiales contra el perverso profesor Tadeck (el torturador de Paulchen), así como las previamente organizadas por Teo para probar la eficacia del tirachinas como arma principal de esta acción. Esta influencia de los modelos poéticos y literarios en la configuración de la identidad personal y social se pone de manifiesto también en la madre de Teo, mujer extraña y melancólica que vive imitando el ideal romántico de la heroína trágica de la época hasta el punto de dejarse raptar por un amante aventurero y sin escrúpulos con quien huirá a un Egipto salvaje y exótico.

La misma tensión por el culto y la aspiración a imitar un modelo elevado y distinguido es la que inspira la cómica pasión del profesor de lenguas por sus cabellos. Cuando este profesor habla, que es casi siempre de sí mismo, cualquier cosa que dice expresa el culto a su propio yo, y eso mismo es lo que delata ese ritual continuo, maníaco y teatral de peinarse su tupé y hacerlo con un peine muy sofisticado. Jünger no tiene dudas de que esto no es otra cosa que la sintomatología neurótica del deseo de elevación social. Como lo son los detalles con los que se describe al padre de Teo, el Superus, cuya barba -dice Jünger- imitaba la del emperador Guillermo, mientras con su peinado quería evocar los cabellos del hijo del emperador, o sea su sucesor Federico. Lo cual era lo mismo que adoptar para los hijos los nombres de Guillermo y de Federico, un uso muy común en la época guillermina.

Así pues, la línea más interesante de esta novela es la que puede seguirse recorriendo el tema de la imitación o frustración de la imitación de un modelo social determinado. A ello obedece, por ejemplo también, la manera en que aparecen las respectivas figuras del padre en los diferentes casos de los diferentes padres de los muchachos protagonistas. Lo primero que salta a la vista es cómo todos ellos resultan ser la antítesis de las aspiraciones de sus hijos de imitar un modelo estimado superior para escalar en la jerarquía social: el padre de Clamor aparece como un pobre esclavo de su patrón, el molinero, hasta el mismo momento de la muerte; el padre de Teo, el Superus, es despreciado por su hijo al haber sido engañado por su esposa infiel que se fuga con su amante a El Cairo y queda así humillado y despojado de toda aura de autoridad y dignidad. Teo le llama el polichinela; los padres de Paulchen, ausentes y desentendidos del muchacho, le hacen sentirse abandonado y sólo, ante los abusos del profesor Zaddeck que no puede soportar y que le llevan al suicidio; por último, el padre de Buz no es sino un militar modelo de brutalidad y grosería que tiende a reproducirse y perpetuarse en su propio hijo.

Por último, y en conexión con todo esto, descubrimos también otra cuestión de no menor importancia, a saber, la del poder, la de quién tiene el poder, por qué, cómo se ejerce y para qué, y qué función cumple, en este ejercicio, la violencia que en la novela adopta múltiples rostros: el del profesor Zadeck con Paulchen, el de Teo y Buz con su débil amigo Clamor, el del molinero con el padre de Clamor, o el de Teo de nuevo con su padre el Superus. En este sentido, Jünger se detiene en detalles sumamente iluminadores, como por ejemplo el del uso del secreto casi conspiratorio, o directamente conspiratorio, representado por ese medio armario-chiringito en el que Teo solía reunir clandestinamente a sus subordinados bajo la consigna de que todo lo que se dijera allí había de quedar estrictamente en secreto. Con ello, haciéndoles creer que les honraba con el privilegio de ser sus confidentes, en realidad les apresaba con un vínculo de fidelidad que le permitía dominarlos y manejarlos incondicionalmente.

- Detalles

- Escrito por Dr. Diego Sánchez Meca

Solía haber mucha animación en el campus a la hora soleada y tranquila del mediodía. Los estudiantes iban de un lado a otro o estaban sentados en el césped comiendo, sesteando, leyendo, tomando el sol, charlando o cantando con las guitarras. El aire fresco hacía temblar las hojas de los árboles, del abedul, de las jacarandas, y un fragor de viento suave agitaba la reverberación del sol sobre la superficie del estanque. Aquel día una oleada cálida, placentera, me ascendía desde dentro y me abría a aquella vitalidad juvenil y al colorido de su bullicio multirracial. ¡El mundo es tan grande y tan pequeño a la vez, tan diferente y tan igual! Me senté en un banco y empecé a mirar a mi alrededor como un espectador curioso sin pensar en nada, atento sólo a lo agradable del instante.

Solía haber mucha animación en el campus a la hora soleada y tranquila del mediodía. Los estudiantes iban de un lado a otro o estaban sentados en el césped comiendo, sesteando, leyendo, tomando el sol, charlando o cantando con las guitarras. El aire fresco hacía temblar las hojas de los árboles, del abedul, de las jacarandas, y un fragor de viento suave agitaba la reverberación del sol sobre la superficie del estanque. Aquel día una oleada cálida, placentera, me ascendía desde dentro y me abría a aquella vitalidad juvenil y al colorido de su bullicio multirracial. ¡El mundo es tan grande y tan pequeño a la vez, tan diferente y tan igual! Me senté en un banco y empecé a mirar a mi alrededor como un espectador curioso sin pensar en nada, atento sólo a lo agradable del instante.

Una joven rubia, sentada frente a mí con las piernas cruzadas, hojeaba perezosamente un libro. Se había dado cuenta de mi mirada que, aunque distraída, había sido para ella como un reclamo. Una y otra vez me miraba nerviosa, compulsivamente, y cuando nuestros ojos se cruzaban, ella volvía la cabeza con un gesto de intriga y desconcierto, queriendo disimular. Sin duda se preguntaba: "¿Por qué me ha mirado?" Tal vez un vago sentimiento de sospecha le llevaba a pensar: "Esa mirada es la de un pervertido, un maníaco, tal vez un criminal". Pero el vínculo seguía establecido. "¿Me habrá encontrado atractiva e interesante o diferente y extraña?". Un poco más allá, seis, ocho, diez chicos creaban una atmósfera de diversión sobre la hierba poniendo en escena un mimo. Tenían un aspecto entre gracioso y cómico, y carecían por completo del sentido del ridículo. Un corro numeroso se había formado alrededor, y se oían risas estrepitosas, aplausos y silbidos entusiasmados.

De repente, un old boy bastante mayor, con barba blanca y voz ronca y estentórea de ranchero tejano, tapándome el sol se plantó delante y me pidió un donativo para el mantenimiento de su iglesia. Su perro, grande y revoltoso, jugueteaba alrededor de él empeñándose en cazar una mosca, hasta que en uno de sus movimientos vino a poner sus patas sobre mis rodillas y su enorme boca abierta a tres centímetros de mi cara. Luego el tiarrón se colocó en medio del Carrefour y desde allí, con su gorrita de béisbol, sus botas con espuelas y sus vaqueros gastados empezó a cantar villancicos a pleno pulmón.

Mirándole pensaba si esa sensación de que con el paso del tiempo se pierde la impresionabilidad poética no podría ser, a la vez en sentido positivo, un proceso de acceso progresivo a la objetividad. O sea, me preguntaba si a medida que se avanza en edad, alejándonos de la niñez, del origen, se va haciendo imposible seguir siendo poeta. Porque el sentir ya no tiene tanta intensidad, y la percepción incisiva y detallada de los detalles y de los matices se pierde. El debilitamiento de las sensaciones, ¿no abre la perspectiva de una paz sosa, un vacío de hastío e impasibilidad? Ya pocas cosas llaman la atención, y la sorpresa o el interés profundo apenas se producen. Sólo queremos distraernos con lo que nos rodea, con lo que lentamente vamos dejando atrás.

Eran las dos y se me ocurrió que podía pasar un rato en el Faculty Club hasta la hora de mis clases vespertinas. El Faculty Club de la Universidad de Berkeley era un conjunto de estancias amuebladas y decoradas con cierto lujo al gusto británico, con rincones amenos y bien iluminados en mitad de un bosquecillo. Allí los profesores de las distintas Facultades se encontraban, hablaban, leían la prensa, tomaban café o té, y se relacionaban relajadamente intercambiando opiniones, comentando la actualidad académica o política, o resolviendo las cuestiones administrativas que les afectaban.

Al entrar a uno de los salones, en el rincón de la derecha junto al ventanal una voz conocida se dejó oír desde el fondo de un sillón orejón que ocultaba por completo a su ocupante. Era la voz de Christopher que me recordaba que a las siete teníamos cena el grupo de amigos en casa de los Calhoun. La verdad es que no me había costado mucho ambientarme, y me sentía muy bien acogido y querido por muchas personas a pesar del poco tiempo que todavía llevaba como profesor en la universidad. La gente había comenzado pronto a llamarme por teléfono a casa: Anne y Greg con frecuencia para invitarme a cenar; Stanley, mi conversation partner, para quedar los lunes, y Matt desde Kansas para charlar de vez en cuando un rato. La semana anterior, John me había telefoneado tres veces porque quería que fuésemos por la noche a la celebración del bon-fire en la víspera del big game -el partido de rugby entre los equipos de las universidades de California y Stanford- en el Hearst Greek Theater.

Había ya una gran multitud de jóvenes llenando las gradas entre columnas dóricas y frisos áticos cuando llegamos. En el foso un gran fuego que, con sus llamaradas, templaba el aire nocturno a la vez que teñía de rojo y amarillo los rostros de los asistentes, un puntualismo que destacaba en derredor sobre el fondo oscuro y multicolor de los cuerpos apretados entre sí. En el escenario, la banda de música, con uniformes de gala y paso militar, interpretaba una marcha y, al terminar, se situó en un extremo de la escena.

Y entonces empezó el ritual. Grupos de jóvenes animaban a la multitud a protagonizar la fiesta. Primero repitiendo a coro las fórmulas de la competición: "The ax, the ax, the ax right in the neck, in the neck, in the neck...", cada vez más rápido, cada vez más fuerte, simulando la agresividad de la lucha de una forma desenfadada y cómica. Luego discursos rememorando las pasadas victorias y hazañas del propio equipo berkeliano. Desfiles de chicas luciendo los colores azul y amarillo, incineración de la bandera roja de Stanford, insultos y burlas a esa Universidad. Y, por último, los showman que con voz atronadora movían a la multitud y la dirigían repitiendo palabras y frases sin sentido hasta formar un coro a cuatro voces al compás y ritmo por ellos marcado.

Cada espectador tenía una candela encendida cuando el fuego del foso estaba casi extinguiéndose. Puntos brillantes sobre la indistinción oscura de la noche, en medio del bullicio de las caras rubias y de los atuendos pardos. Por último, la oleada de los cuerpos de un extremo al otro del semicírculo, levantándose y levantando los brazos unos a continuación de los otros, la risa de las olas en la playa griega de un mar de rubia juventud con el rumor de los cantos y los clamores y el reflejo de los destellos dorados.

****

Junto a Christopher, en el Faculty Club, estaba August hojeando la prensa, y me comentó que vendría él también a la cena por la noche con los Calhoun. Añadió que en el San Francisco Bay Reporter acababa de ver el anuncio de una representación, por parte de un grupo experimental, del Calígula de Camus en Nob Hill, y que si me apetecía que fuésemos el día siguiente que era sábado, sólos o acompañados. Había leído además un par de críticas que la ponían bastante bien. Puesto que yo había cancelado el plan para pasar ese día en Los Ángeles y me veía con toda la tarde por delante, encerrado en casa y metido en la cama a las cinco, acepté inmediatamente su sugerencia sin pensármelo dos veces.

Precisamente August había sido el primer amigo que yo había hecho poco después de llegar a Berkeley. A sus sesenta años largos, con su figura erguida y esbelta y sus largos cabellos grises, conservaba la apariencia de un individuo distinguido y culto, un académico de corte clásico aunque no fácil de encasillar. Profesor de Literatura Comparada, cuando hablaba se veía en qué medida había asimilado y llevaba consigo siglos de cultura. El alto nivel económico de su familia le había permitido viajar mucho, hablar varios idiomas y tener una gran masa de conocimientos, de experiencias y de aventuras tanto teóricas como vitales. Por eso, además de profesor, era también filósofo, poeta y un hombre de mundo.

Cuando Christopher se marchó, August y yo nos quedamos conversando, y cuando le miré más atentamente a los ojos volví a percibir en ellos los signos de una nueva recaída en la melancolía. Lo que más me llamaba la atención de él era cómo, bajo su trato siempre exquisito, chispeante y jovial, se escondía un fondo de profunda desilusión e indiferencia. Nos veíamos a veces en cafés y lugares de reunión donde los amigos nos encontrábamos y hablábamos entre miradas que se cruzaban llenas de sonrisas, palabras amables, regaladas y dichas con gusto. En aquel paraíso social, entre colegas tan bien dispuestos a la amistad, él era el que destacaba por su franca simpatía y por sus bromas siempre inteligentes, ingeniosas y agradables.

Sin embargo, desde los comienzos de nuestra amistad yo no había dejado de entrever su fondo decepcionado, como si le faltara fe en su vocación intelectual y se refugiara en ciertas poses de escepticismo y esteticismo decadentes. Después, cuando intimamos algo más, me contó que en su juventud había vivido una vida de hippie aislado de todo, siempre medio desnudo y descalzo porque no le gustaban las botas ni los uniformes de los militares. Luego volvió a la civilización y se hizo profesor en un momento de crisis muy difícil para él. Eso determinó las actitudes que desde entonces había adoptado: su resignación budista, su humor irónico y sarcástico, y su decisión de no engendrar hijos ni comprometerse por amor con ninguna mujer. Pero más que ninguna otra cosa, su forma evasiva de vivir el tiempo:

- "Toujours, la vie est á une autre part"-, me dijo citando a Rimbaud. Y a continuación, golpeando la mesa con el vaso, con los ojos enrojecidos y cambiando la entonación, el timbre y el tono de la voz, añadió:

- "Lo que siempre me ha faltado ha sido despertar de una vez del sueño de la cultura para estar, como todo el mundo, en la vigilia de la vida. Y cuando hablo de la vida me refiero al presente, al tiempo que no se consume en el ansia de hacer y de alcanzar, ni en el recuerdo del haber hecho y vivido ya, sino que es esa serenidad sin meta y sin pesar que sentimos en los rincones de los cafés frecuentados, o que nos producen las caras y los nombres de nuestros amigos, o la cadencia de la música mil veces escuchada... Lo que yo he hecho ha sido matar el tiempo, una forma educada de suicidio".

****

Para llegar a la casa de los Calhoun había que atravesar el Financial District de San Francisco, un bosque de rascacielos que desde la primera vez me pareció una especie de recinto sagrado, repleto de templos henchidos de aparente grandiosidad y rebuscado misterio. ¿A qué dioses se rendía culto en ellos con tanto esplendor? Luego la muchedumbre de los cottages alineados en hileras blancas surcando las colinas, con sus espacios de arbolado y flores, y la imaginación queriendo penetrar tras las cortinas y las puertas hasta el interior de las alcobas. Y el mar, la bahía, ese azul sereno, firme, intenso, con fugaces pinceladas de blanca espuma y pequeños barcos que lo adornaban. A un lado, el puente de Oackland tras el que el sol esparcía un derroche de oro y brillo que cegaba la mirada. Al otro, el Golden Gate Bridge, sencillo en su belleza y el encanto de su elegancia. Al fondo las colinas de Berkeley y Richmond.

La cena y el vino maravillosos contribuyeron a que la velada, en la terraza-jardín de los Calhoun, luciera espléndida. Su casa estaba cerca de Fort Mason y desde allí se disfrutaba de una espléndida vista del Golden Gate, de los yates y veleros anclados en el muelle, y de la avenida a orillas del mar que se extiende desde el límite de Marina District hasta el Pabellón de las Fine Arts. En medio de una luz vespertina que parecía resistirse a dejar paso a la noche, como envidiosa de nuestra animación y de nuestra charla, "chin chin" sonaba el vidrio de nuestras copas. Hablamos del partido de rugby Cal-Stanford, de los felices años en los que Marcuse dejó su revolucionaria huella en la universidad, de Palestrina y Monteverdi, de un japonés enamorado de sí mismo y de algunas preciosas novelas a las que aludió Ryan y de las que algunos tomamos buena nota para futuras lecturas. Y despedimos a Ryan, que partía en breve con destino a Sidney para una larga estancia allí como profesor invitado.

Ryan era un profesor asociado de mediana edad que en su forma de hablar tenía el estilo conciso, desenfadado pero bien trabajado de las descripciones y diálogos de los guiones cinematográficos de calidad. Nunca perdía un inconfundible estilo inglés eduardiano, a medio camino entre lo autocomplaciente y lo provocativo. Había pasado algunos años trabajando como asistente de dirección y guionista en un estudio cinematográfico de Hollywood, y de una forma desenfadada, chispeante y entretenida nos describía a veces el proceso de preparación, gestación y edición de las películas que terminaban finalmente por surgir de un caos al que habían contribuido las exigencias del productor, las extravagancias de los actores y del director, la mediocridad del tema y del guión que se intentaban mejorar a cada momento, los fallos técnicos frecuentes y las intromisiones inoportunas de los periodistas.

En la sobremesa de la cena, con su modo tan original de combinar lo irónico y lo cómico con lo dramático, se burlaba con amargura de la clase culta californiana, a la que reprochaba su inconsciencia y frivolidad:

- "La mayoría de esta gente -dijo- no quiere prestar atención a lo que sucede. Se interesa, por ejemplo, en series y películas tontas y cree que el mundo sigue siendo un lugar maravilloso, en vez de mirar más a fondo y enfrentarse a la realidad".

Pacifista convencido, se reprochaba su falta de compromiso juvenil contra el militarismo estadounidense y contra la guerra del Golfo, en la que habían muerto personas queridas para él. Una causa que lo requería y ante la que no se sintió concernido. Incluso comprendida y evaluada la gravedad de la situación, no había sido capaz de implicarse en una actitud de protesta activa y de lucha real por la defensa de todo lo que estaba en peligro. Siguió en su pasividad y en su inhibición cobarde:

- "Uno hace lo que está en la lista: comer, por ejemplo, o escribir el capítulo undécimo, o el teléfono que suena, o salir en busca de un taxi, o viajar en primera clase con reserva de hotel. Ves lo de más arriba y te parece chapucero lo de abajo. Y luego está el trabajo. Y las diversiones. Y la gente. Y los libros. Hay cosas que comprar en las tiendas. Siempre hay algo nuevo. Tiene que haberlo. ¡Mejor un loft en Madison Avenue que dedicar tiempo a las causas nobles! ¡Al diablo las causas nobles! Lo que triunfa es el narcisismo del deporte, de las vitaminas, los zumos de frutas, las proteínas, los baños calientes, las cremas y los perfumes. Todo lo que pueda contribuir a ensalzar y prolongar la juventud del cuerpo".

****

La obra de teatro en Nob Hill no había sido decepcionante. Al final sólo fuimos a verla Louise y yo. August se encontraba indispuesto y me había telefoneado para decirme que ella quería ir y que podríamos hacerlo juntos. Louise era una antigua alumna de August, pintora de creciente éxito, con la que yo coincidía desde hacía meses en el gimnasio por las mañanas. Al terminar la representación fuimos a cenar a un café cercano atestado de gente que acababa de salir, como nosotros, del teatro. Encargamos salad y lamb con cerveza negra y pan de horno, y nos sentamos en una mesa el uno frente al otro. La verdad es que nunca recuerdo de qué hablábamos durante tanto tiempo siempre que nos veíamos, aunque tengo la sensación de que debían ser cosas de determinada importancia:

- "¿Sabes? -me dijo con esa musicalidad tan dulcemente femenina en la voz que me transmitía mucha ternura-. La representación me ha planteado preguntas y me ha suscitado problemas. Como artista mi aspiración es interpretar, en las apariencias de lo cotidiano, los signos de un significado superior del mundo que yo querría apresar y expresar en mi trabajo artístico. Pero eso se tropieza siempre con la prueba de los artificios de la sociedad, que enmascaran y desfiguran su brillo. Como en Calígula, mi dificultad es cómo ser yo misma, la cuestión de la autenticidad y la inautenticidad".

En nuestras conversaciones, ante el menor motivo, Louise solía reaccionar censurando con acritud la incapacidad de los individuos para tener un juicio propio sobre las cosas, en lugar de aceptar y repetir lo que piensan, dicen o hacen los demás. Criticaba el miedo a salirse de la norma, de lo normal y singularizarse; ese pavor a ser distinto que desde muy pronto atenaza a muchas personas. Tras todo eso estaba la herida aún abierta de su relación ya finalizada con el aristocrático August, que le había hecho sentir como un estigma proceder de una capa social desfavorecida, su exclusión, desde el principio, de formar parte de la clase superior. Continuamente afloraba en ella ese sentimiento de exclusión cuando aparecía el código social que, según repetía, continuamente imponen los demás. Recuerdo, a este respecto, sus dificultades para adoptar las buenas maneras de uso del cuchillo y el tenedor en la mesa, que no le habían enseñado en su casa. El uso que su padre hacía de los cuchillos de diferente tamaño tenía que ver sólo con el acto de cortar el pan o la carne, y no con los diferentes platos del menú. Su frustración por el fracaso con August, de quien seguía enamorada, se traslucía en sus ataques al staff académico de los profesores en su conjunto:

- "En vuestro mundo, los profesores representáis continuamente la comedia de los artificios y los prejuicios de clase. La tensión por el culto a sí mismo y la exigencia de imitar un modelo elevado y distinguido no es más que el modo de revelar un deseo de elevación social. ¿Acaso no explica eso mismo el estrambótico comportamiento de los profesores "plebeyos", continuamente inquietos y que muestran su debilidad en la necesidad constante de rebajarse y estar haciendo el payaso con los colegas o incluso con los alumnos, eso que tanto disgusta al refinado y aristocrático profesor August, siempre con sus pulcros y bonitos trajes tan bien adaptados al culto de su propio ego, y que pasea de noche por el campus oprimido por la certeza de que morirá sólo?".

Cuando acabamos la cena, bajamos por Powel Str. mirando los ríos de gente por las aceras con sus bolsas de Maiy`s moviéndose sobre el fondo iluminado de los escaparates y los anuncios de rótulos coloreados. Las serpentinas, las campanillas, los adornos de navidad, las canciones saliendo a la calle de dentro de las tiendas, mezclándose unas con otras. Y los niños mirando embelesados las actuaciones de los payasos callejeros que anunciaban la proximidad de las fiestas. En el centro de Union Square, entre las palmeras y los vendedores de cuadros, un negro tocaba una batería produciendo un ritmo trepidante que hacía que los transeúntes se movieran al compás de sus drums y levantaran los brazos. Cuando Louise subió a su coche para regresar a Berkeley, su desolación se interponía una y otra vez en mis pensamientos a pesar de que no lo deseaba. Me quedé mirando las hojas de las palmeras moviéndose con la brisa y pensaba en la dificultad de conocer el lugar exacto por el que pasa el ecuador de las cosas, y en qué momento un poco más de presión actúa como el hielo entre las grietas del granito que acaba haciendo estallar las rocas.

- Campus: Un nuevo fragmento del diario de California - - Alejandra de Argos -