- Detalles

- Escrito por Marina Valcárcel

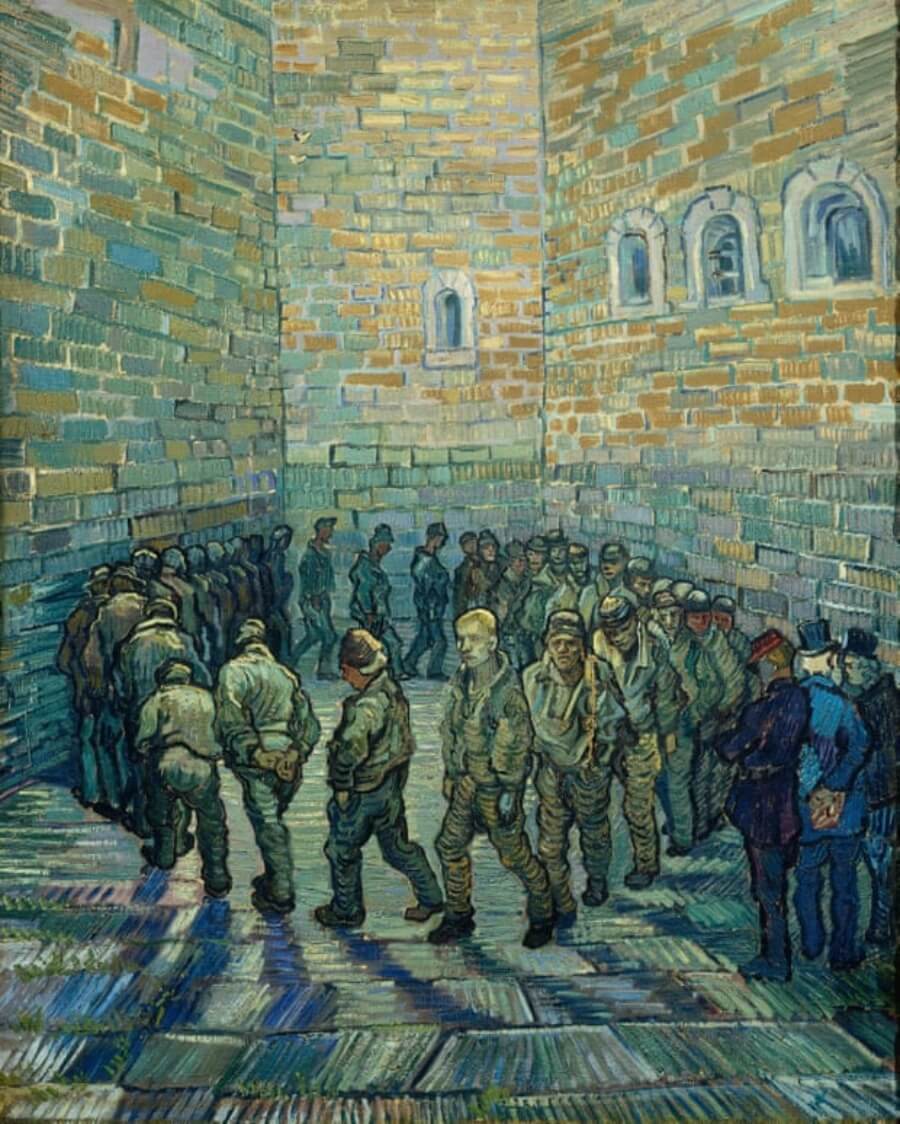

Un Van Gogh distinto visita estos días la Tate Modern de Londres. Viene del museo Pushkin de Moscú y parece traer consigo cierto aire de cartel soviético, de propaganda, casi de castigo y de frío; es diferente y lejano de los lienzos soleados, más icónicos de Van Gogh. No es un lirio, un jarrón lleno de girasoles o un trigal... Es su cuadro más trágico. Patio de cárcel, fue pintado en febrero de 1890 desde el sanatorio psiquiátrico de Saint-Rémy, donde apenas ya sin fuerza para salir a pintar al campo, reproducía con furia las estampas que su hermano Theo le mandaba. Este lienzo, basado en un grabado de Gustave Doré, es un grito extremo. Su terror a la locura y al encierro. Un grupo de 33 presos, con la cabeza gacha, arrastra los pies por un círculo de ejercicio opresivo y alienante, ante una pared sin final. La sensación de falta libertad es total.

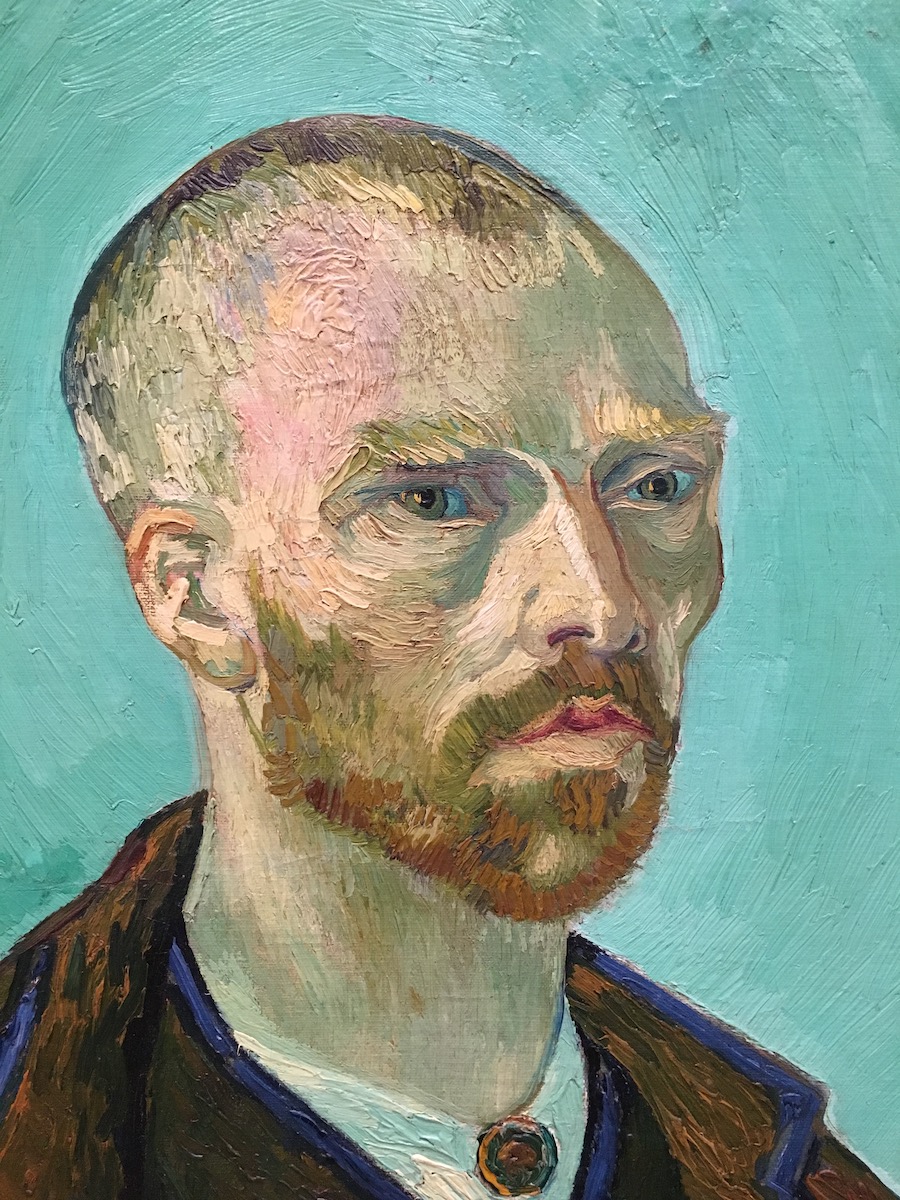

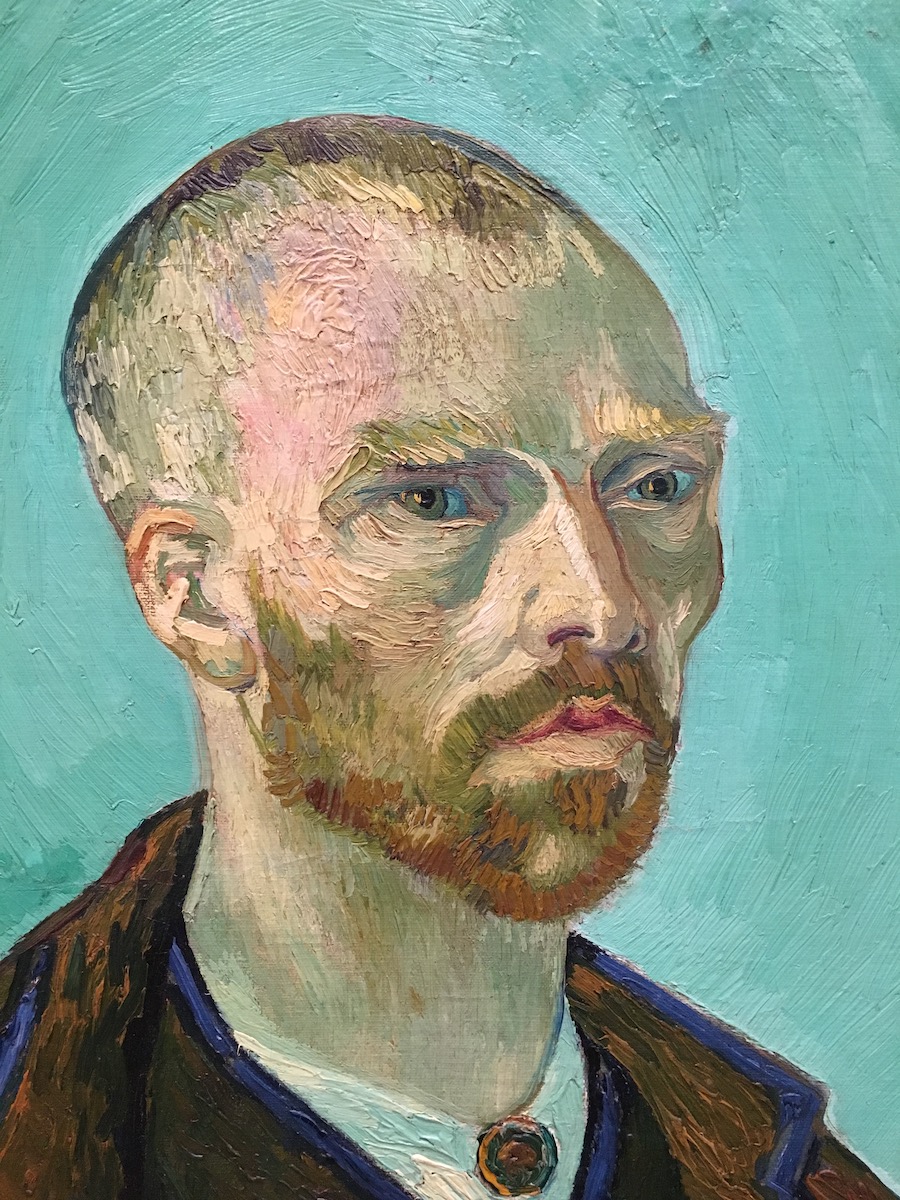

Vincent Van Gogh, Autorretrato dedicado a Gaugin, (1888), Fogg Art Museum, Estados Unidos.

Un Van Gogh distinto visita estos días la Tate Modern de Londres. Viene del museo Pushkin de Moscú y parece traer consigo cierto aire de cartel soviético, de propaganda, casi de castigo y de frío; es diferente y lejano de los lienzos soleados, más icónicos de Van Gogh. No es un lirio, un jarrón lleno de girasoles o un trigal... Es su cuadro más trágico. Patio de cárcel, fue pintado en febrero de 1890 desde el sanatorio psiquiátrico de Saint-Rémy, donde apenas ya sin fuerza para salir a pintar al campo, reproducía con furia las estampas que su hermano Theo le mandaba. Este lienzo, basado en un grabado de Gustave Doré, es un grito extremo. Su terror a la locura y al encierro. Un grupo de 33 presos, con la cabeza gacha, arrastra los pies por un círculo de ejercicio opresivo y alienante, ante una pared sin final. La sensación de falta libertad es total. Dos simbólicas mariposas se ocultan entre los ladrillos del patio de la cárcel. Sólo un pequeño rayo de luz se cuela desde algún cielo para iluminar el rostro de uno de los presos, el único que levanta la cabeza y nos mira. Hombre rubio, de piel blanca. Es Vincent Van Gogh. Cinco meses después de pintar este cuadro, el 27 de julio de 1890, saldría a los campos de trigo que rodeaban Auvers con un revólver y se dispararía una bala en el estómago.

Vincent Van Gogh, Patio de cárcel, (1890), Museo Pushkin, Moscú.

Meditación sobre la pintura

Van Gogh murió a los 37 años. Otros visionarios que revolucionaron el arte de su época, murieron también jóvenes: Basquiat con 27 años, Egon Schiele 28, Modigliani 35, Rafael 36, Caravaggio 38...

Sin embargo, y a diferencia de ellos, la biografía de Van Gogh (1853-1890) está marcada por algo insólito: el grueso de su obra se produjo en sus dos últimos años de vida. Algo más de 700 días para pintar 900 obras que hicieron saltar por los aires el techo de la pintura occidental. Dos años en los que pinta entrando y saliendo del manicomio, comiéndose los tubos de óleo del color por el que sentía fijación: amarillo de plomo. Exprimiendo los periodos de calma y de producción frenética, pintando a veces un cuadro por día, a veces dos, luchando contra la opacidad que le producía el bromuro de potasio inyectado en sus venas para prevenir sus convulsiones. Pintar para no enloquecer, pintar cada lirio o cada espiga hasta sentirla, pintar el sol y la luz de la noche, pintar para no morir, morir pintando.

Además de sus cuadros, el holandés deja una obra capital: su correspondencia, que nos llega prácticamente intacta. Desde agosto de 1872 hasta su muerte, Van Gogh escribió más de 800 cartas de ellas, 668 están dirigidas a Theo, su hermano pequeño, su confidente, su cómplice, su doble. Todas empiezan por: “Querido Theo”. Vincent le escribe en neerlandés, inglés o francés.

En esta primavera muchos caminos parecen confluir en Van Gogh: Tate Modern se estrena con su gran exposición Van Gogh in Britain, la primera dedicada al pintor desde 1947. El museo Van Gogh de Amsterdam nos regala una preciosa muestra en la que sus paisajes dialogan con los de David Hockney. En Barcelona hay colas para ver la exposición interactiva Meet Van Gogh. Además, aún en cartelera está la película que Julian Schnabel dedica al genio del pelo rojo.

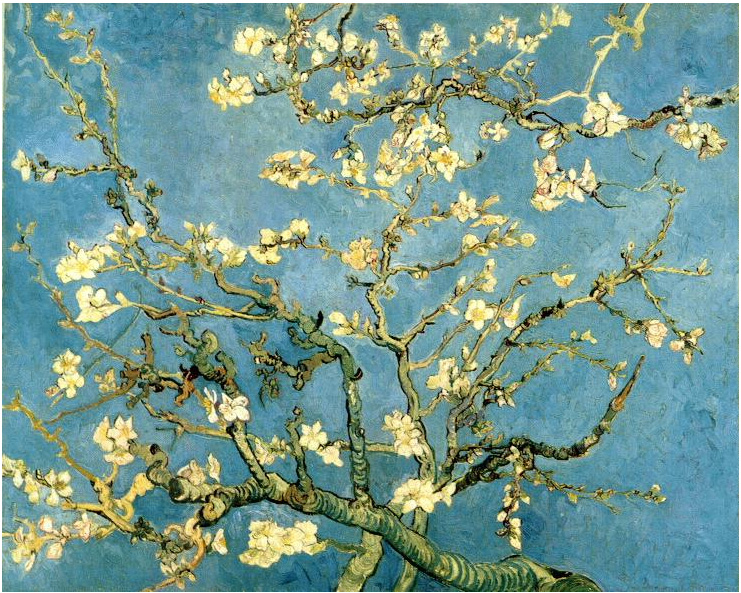

Vincent Van Gogh, Almendro en flor, (1890), Museo Van Gogh, Amsterdam, Países Bajos.

Mucho antes de que Vincent cogiera un lápiz con la intención de aprender a ser pintor, ya miraba el mundo con los ojos de un artista. Desde niño practicaba la observación de la naturaleza durante sus largos paseos por el paisaje de Brabante: cogía los nidos de los pájaros o se quedaba perplejo ante las llanuras holandesas rotas sólo por la aguja de alguna iglesia o por la franja roja de la luz del atardecer.

A través de su padre, un pastor calvinista de la localidad holandesa de Zundert, se contagió de un método de aprendizaje tradicional implantado entonces en el norte de Europa: todo aquello que observamos está lleno de significados metafóricos y simbólicos. Gran parte de esta enseñanza a los niños se hacía a través de estampas, con las que convivían en sus casas. En el estudio del padre de Vincent había colgados tres grabados que le marcaron desde pequeño: El retorno del hijo pródigo, La cosecha y un grabado de un niño en su cuna de Rembrandt; escenas sencillas que alumbraron desde el principio en Van Gogh la llama de un sentimiento religioso muy hondo.

Búsqueda de salvación

Bajo esos ojos azules, Vincent vivía enroscado en su mente. Mucho antes que el arte, en su vida apareció la necesidad de la búsqueda de la salvación. Pero también la lectura sin tregua: por encima de todo la Biblia, también Shakespeare, después de Dickens a Víctor Hugo, de Homero a Balzac... Desde los 16 hasta los 30 años trabajó, junto a su hermano Theo, como ayudante en la galería de arte Goupil y viajó por Holanda, Londres y París. En estas ciudades se sumergía en los museos descifrando a los pintores que más le impresionaban: Rubens, Frans Hals, Delacroix y siempre Rembrandt. En París descubrió a los impresionistas, las estampas japonesas, sus colores brillantes, falta de perspectiva y de sombras; conoció también la pincelada corta de los puntillistas. Y todo cuanto aprendió en los museos y en libros servía para expandir el tesoro del bagaje de sus imágenes y su memoria.

A los 30 años y en menos de una década, este joven frágil y confundido decide aprender a pintar; asimiló toda la innovación contemporánea y emergió como el pionero de la pintura más moderna y expresiva. Y así, en febrero de 1888, Vincent llega a la estación de Arlés, donde su pintura adquirirá la madurez al tiempo que su vida comenzará a desintegrarse. Instalado en la Casa Amarilla y obsesionado por la llegada de Gaugin, remata, a un ritmo a veces de seis lienzos al día, sus cuadros míticos: la serie de Los girasoles, sus Botas, La silla, su Dormitorio... Pero también en ese mismo cuarto le encontrarán casi muerto. En Van Gogh Prometeo, Georges Bataille afirma que es precisamente, a partir de la noche de diciembre de 1888, cuando entrega en un burdel su oreja cortada a golpe de navaja: “Cuando su pintura se convierte en rayo, en explosión y llama; al tiempo que él se extinguía en un éxtasis frente a un haz de luz radiante, explotando, en llamas.”

Vincent Van Gogh, Silla de Gaugin, (1888), Museo Van Gogh, Amsterdam, Países Bajos.

Surge el tubo plegable

En Provenza se mimetizaba con el paisaje: había bambú y juncos por todos lados, con ellos hacía plumas para dibujar... También pudo beneficiarse de los avances de la industria química, aparecieron nuevos colores, los pigmentos de alquitrán de hulla, el malva y el magenta de los tintes de anilina y los colores de laca sintética. Pero sobre todo, surgió el tubo plegable, que hizo posible pintar en el exterior.

Cuando salía al campo con su caballete, torcía la cabeza como los girasoles buscando la luz del sol y los colores, sentía la naturaleza en su plenitud: la temperatura, los sonidos, el mistral, el olor... entonces entraba en un estado hipnótico. Las últimas nieves acaban de limpiar los frutales en los huertos. Había caminos y más caminos de árboles distintos, todo empezaba a brillar con una intensidad que Vincent transmitía en líneas cortas y taquigráficas. Fue entonces cuando dio con la motivación de su pintura: en la naturaleza encontró el poder de sugestión de los colores que utilizaba para emitir ideas poéticas, expresar sentimientos o estados de ánimo. Julian Schnabel, en su película, trata de meternos en la catarsis de Van Gogh a través de los recursos ópticos. Cuenta cómo un día, en una tienda de segunda mano, encontró unas gafas bifocales; al llevarlas puestas se dio cuenta de que su campo de visión se alteraba, se desenfocaba o ampliaba... creyó así saber transmitir en la pantalla su mirada en trance.

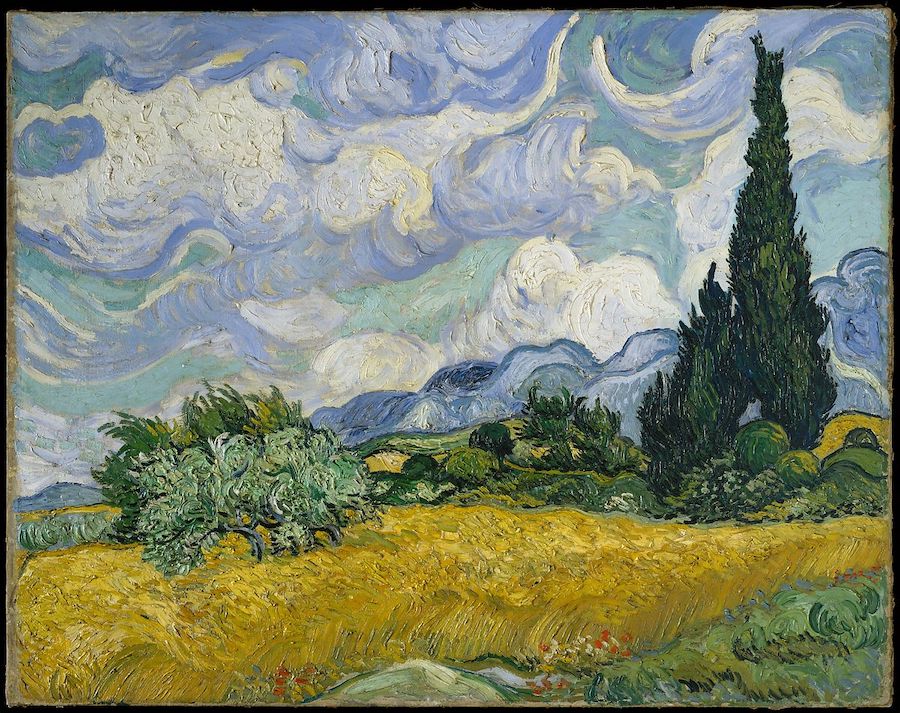

Vincent Van Gogh, Campo de trigo con cipreses, (1889), Metropolitan Museum, Nueva York, Estados Unidos.

En el museo de Amsterdam, estos días, Hockney hablaba con devoción: “Creo que mi deuda con Van Gogh se hace aquí evidente. Para mí es un artista contemporáneo: sigue hablándome hoy, como Brueghel”. Van Gogh y Hockney: los separa un siglo de vida, pero sus paisajes expuestos cara a cara son como un choque de estrellas: “A pesar de que resulte obvio que ambos sentimos fascinación por la naturaleza, lo que más me vincula a Van Gogh no es su color, su pincelada o sus paisajes, sino la claridad de su espacio”. Insistiendo en el parecido de su pincelada, responde con una sonrisa: “Bueno, a veces robo cosas a Van Gogh. Los grandes artistas no toman prestado, roban”. Y añade serio: “En una fotografía la superficie es toda uniforme. Entre una foto tomada a un cuadro de Van Gogh y un lienzo real, la diferencia es la pincelada. No podemos mirar una foto mucho tiempo, no más de una fracción de segundo, porque no vemos al sujeto en capas. El retrato que me hizo Lucian Freud requirió 120 horas de posado y todo ese tiempo se ve en las capas del cuadro. Por eso tiene un interés infinitamente superior al de la foto”.

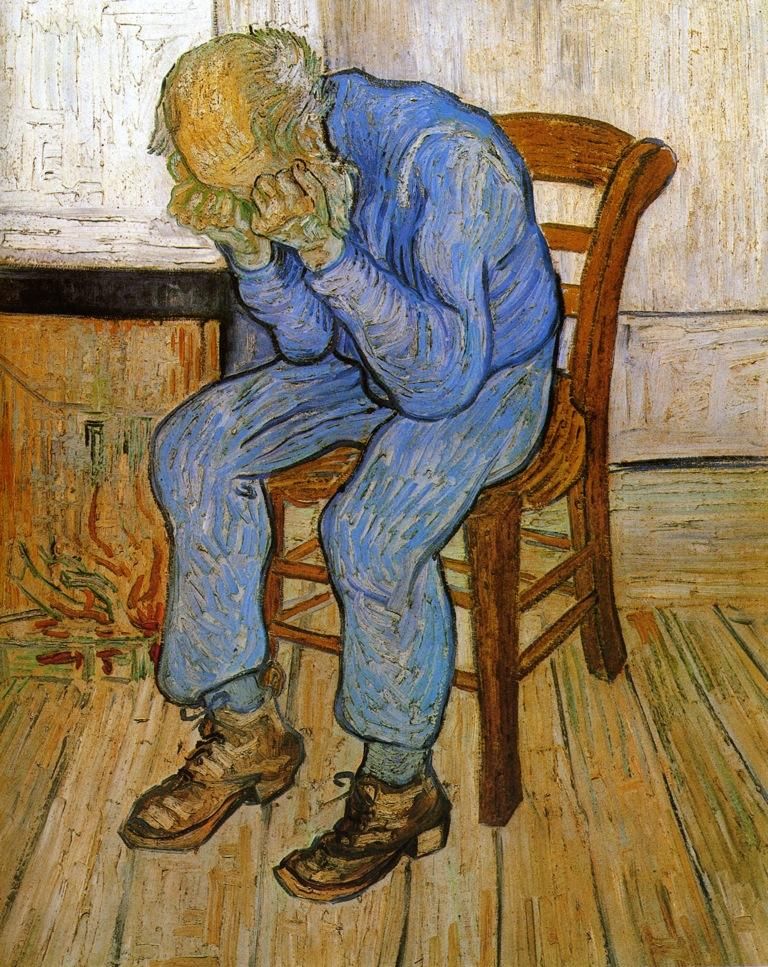

La exposición de Londres, la de Amsterdam y también película de Schnabel confluyen milagrosamente en un mismo cuadro que estos días brilla en la muestra de la Tate. Es At Eternity’s Gate, el lienzo que da título a la película de Schnabel. Como Patio de cárcel, Van Gogh pintó este cuadro en Abril de 1890, en sus días de aislamiento en el asilo de Saint-Paul-de-Mausole, y esta vez está basado en un dibujo suyo del periodo holandés. Representa a un hombre sentado en una silla con la cabeza sepultada entre los brazos. Símbolo de la desesperación y más probablemente, de la angustia de Van Gogh. Dos semanas antes de empezar este lienzo, su médico, Théophile Peyron, escribía a Theo: “Suele sentarse con la cabeza entre las manos y cuando alguien se acerca para hablarle, parece como si le doliera profundamente.”

Al mismo tiempo, At Eternity’s Gate supone un renacer en Hockney. En marzo de 2013, uno de sus asistentes, Dominique Elliot, se suicidó en casa de pintor cuando éste pintaba los paisajes de Yorkshire que hoy visitan Amsterdam. Durante varios meses Hockney fue incapaz de pintar. En julio del mismo año, Hockney mandó un dibujo a su amiga y comisaria Edith Devaney. Era un retrato de su amigo Jean-Pierre Goncalves de Lima, sentado en su estudio con la cabeza entre las manos. En el acto, Devaney señaló la similitud con el dibujo de Van Gogh. Hockney reconoció que éste no era sólo un retrato de su amigo, también era una suerte de autorretrato ante la tragedia. Después de aquel retrato llegaron muchos más; conformaron, en 2016, la exposición de la Royal Academy: 82 portraits and one still life. Van Gogh había tirado de la mano de Hockney para que volviera a pintar.

Vincent Van Gogh, At Eternity’s Gate, (1889), Kröller-Müller Museum, Otterlo, Países Bajos.

Contemplador en silencio

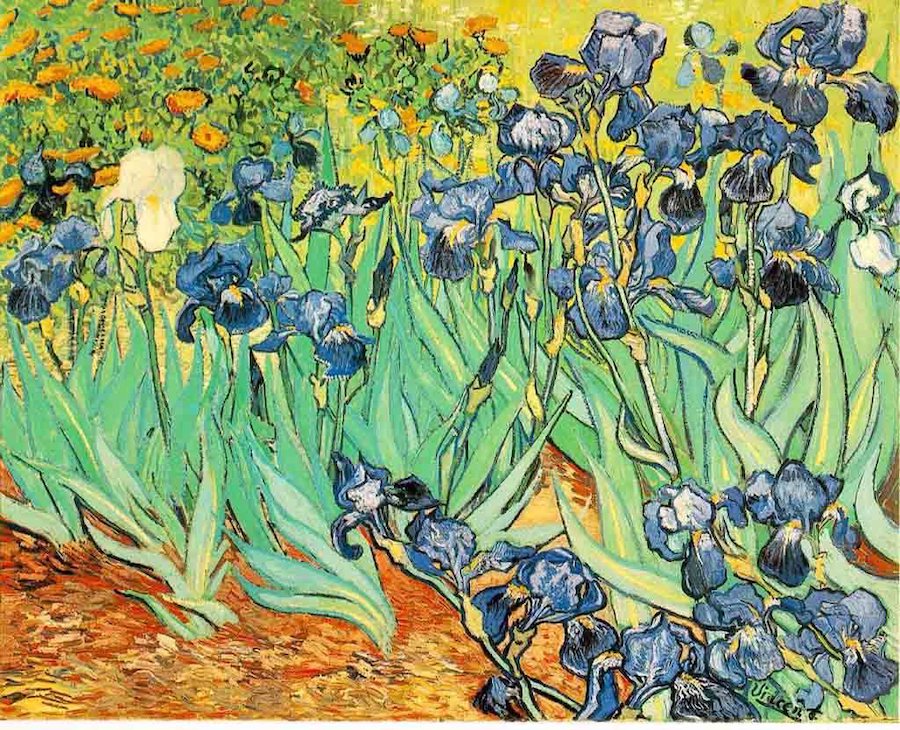

En 1890, durante su ingreso, a Van Gogh todo le afectaba aún más profundamente. Respiraba su respiración detrás de las rejas, sentía vibrar su espíritu detrás de la ventana y lo dejaba participar a través de su pincel de los cambios del paisaje, de la luz y de las estaciones. En el jardín tapiado del monasterio, se convirtió en un contemplador en silencio. Sentado bajo los árboles, capturaba todo lo que veía. Se tumbaba al lado de los lirios y los pintaba como si fuera uno de ellos, cara a cara. Cuando miramos hoy sus cuadros, casi podemos sentir el aire y el frescor de la sombra, el movimiento de la hierba y las lavandas. Vincent escribió entonces que se encontraba en su paraíso.

Vincent Van Gogh, Lirios, (1889), J.Paul Getty Museum, California, Estados Unidos.

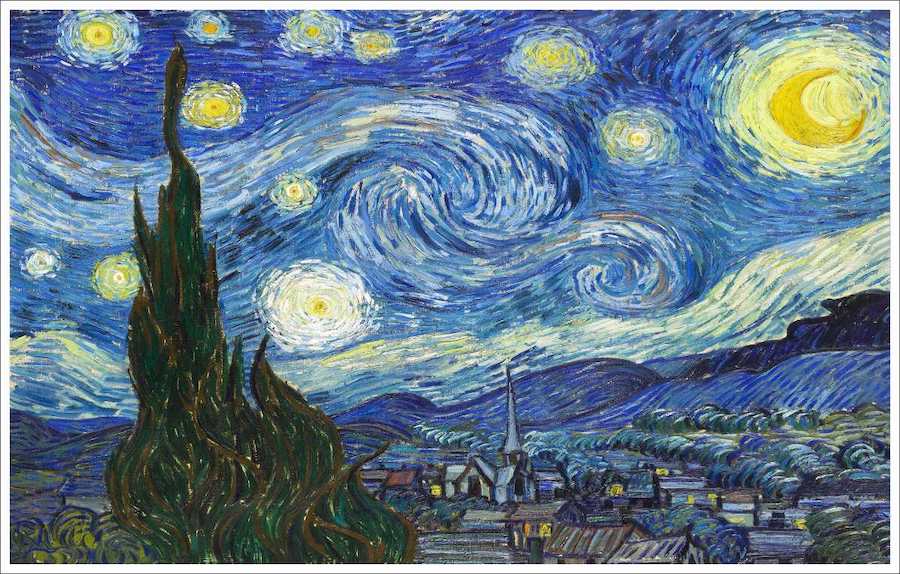

Sin embargo, al final de su vida, la lucha dentro de su cabeza entre arte y locura se volvió heroica. La repetición de las crisis era aterradora. En los momentos de calma, pintaba furiosamente como tratando de matar al siguiente ataque que, inevitablemente, llegaría al día siguiente. Pintar para Van Gogh, en esta época, era su destrucción y al mismo tiempo su salvación, porque era precisamente entre los espasmos cuando veía con más intensidad, con más lucidez, cuando sus facultades pictóricas parecían estar bajo un control absoluto. Son obras salvajes, pintadas ante el abismo. Entonces repetía cipreses enroscados como columnas salomónicas, trigales con caminos sin final, noches estrelladas como por chirriantes lámparas de gas, nubes encadenadas en movimiento como si fueran las velas de un barco movidas por el viento.

Vincent Van Gogh, Noche estrellada, (1889), MoMA, Nueva York, Estados Unidos.

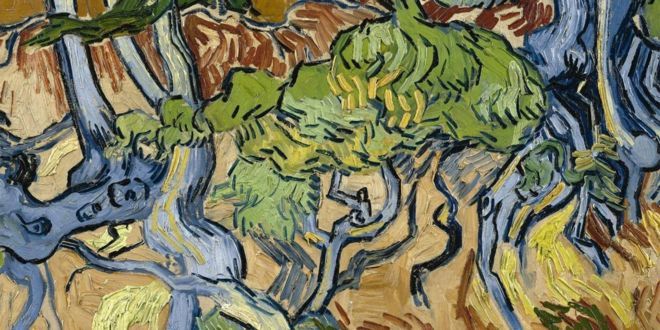

En mayo de 1890, Theo sabía que su hermano atravesaba por un momento terrible. Presentía que estaba a punto de producir un milagro: convertir su trastorno mental en una revolución. Theo temía que toda la intensidad que Van Gogh llevaba dentro explotara definitivamente en su cabeza. Y encontró un sitio para que la explosión fuera controlada: el pueblo de Auvers-sur-Oise, a 20 kilómetros al norte de París. Allí, acompañado por el doctor Gachet, Van Gogh encontró la fuerza para soltar su última furia creadora. En los 70 días que duró la etapa de Auvers, pintó 90 cuadros. Muchos de ellos son sus obras más excepcionales, casi siempre paisajes solitarios, estremecedores y absolutamente novedosos. Su último cuadro, Tres raíces, hoy en la exposición de Amsterdam, es un manifiesto a la abstracción.

Vincent Van Gogh, Tres raíces, (1890), Museo Van Gogh, Amsterdam, Países Bajos.

En una de las últimas cartas a Theo, Vincent se quejaba de que a falta de tener hijos, sus pinturas eran su legado. Pero Van Gogh sí tuvo un descendiente: el expresionismo. Y con él a muchos herederos: Kokoschka, De Kooning, Jackson Pollock...

En pocos meses, Theo, agotado y enfermo, perdió la razón y también murió. En 1914 se trasladó su cuerpo al cementerio de Auvers, donde descansa en una lápida gemela, al lado de Vincent. Desde allí los dos hermanos observan el triunfo del pintor: “Las flores mueren, las mías resistirán.”

Van Gogh and Britain

Tate Modern Millbank London SW1P 4RG

Comisaria: Carol Jacobi

Hasta el 11 de agosto 2019

Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature

Museo Van Gogh Museumplein 6 1071 DJ Amsterdam

Comisario: Edwin Becker

Hasta el 26 mayo de 2019

- Van Gogh, pintar desde el infierno - - Alejandra de Argos -

- Detalles

- Escrito por Marina Valcárcel

2019: Año Rembrandt. El Rijksmuseum arranca el 350 aniversario de la muerte del genio con la exposición: Todos los Rembrandt. Esta conmemoración llegará en junio al Prado con: Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Miradas afines en España y Holanda.

La galería central del Rijksmuseum no debe medir más de sesenta metros, porque, al cruzar su puerta batiente de cristales emplomados, nuestra mirada se queda ya agarrada de la mano que, iluminada por un rayo de luz, nos tiende el capitán Frans Banninck Cocq. Nos hace saltar junto a él al interior de su lienzo, donde está a punto de dar la orden para que arranque a desfilar por las calles de Amsterdam La ronda de noche.

2019: Año Rembrandt. El Rijksmuseum arranca el 350 aniversario de la muerte del genio con la exposición: Todos los Rembrandt. Esta conmemoración llegará en junio al Prado con: Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Miradas afines en España y Holanda.

La galería central del Rijksmuseum no debe medir más de sesenta metros, porque, al cruzar su puerta batiente de cristales emplomados, nuestra mirada se queda ya agarrada de la mano que, iluminada por un rayo de luz, nos tiende el capitán Frans Banninck Cocq. Nos hace saltar junto a él al interior de su lienzo, donde está a punto de dar la orden para que arranque a desfilar por las calles de Amsterdam La ronda de noche.

La galería de este museo neogótico tiene algo de planta basilical, con sus capillas laterales que son las salas de las que cuelga la mejor colección del mundo de pintura holandesa del Siglo de Oro. El visitante se ve forzado a zigzaguear por ellas mientras al fondo se mantiene en su ábside, como si fuera un retablo de altar, este cuadro civil, controvertido e inmenso que Rembrandt pintó en 1642.

Desde el principio de este deambular ya intuimos algo diferente a lo que vemos en otras colecciones de pintura española, italiana o francesa del siglo XVII, repletas de escenas mitológicas, religiosas o militares: ¿dónde están aquí los Rompimientos de Gloria y los Descendimientos de la Cruz, las Huidas a Egipto o las Epifanías?, ¿Dónde están Dánae, Proserpina o Daphne y Apolo?

Antes de la sala de Rembrandt, los cuadros del Rijksmuseum, de formato extrañamente pequeño, nos llevan a conocer una pintura distinta. Es la consagración de la pintura de género que nos golpea por su implacable verismo. Y también por sus temas nuevos: escenas que retratan una vida burguesa, familiar y urbana en el interior de sus casas y su mundo, esencialmente femenino, íntimo y detenido en unos cuartos con mobiliario de roble, zócalos de azulejos de Delft y cocinas bañadas de luz y de calma, donde los protagonistas leen una carta, tocan un clavicordio, acunan un bebé, barren un cuarto o se abrochan un collar de perlas ante una ventana. Escenas que parecen transcurrir en un largo día de fiesta.

Vermeer, Mujer leyendo una carta, (1663-64), Rijksmuseum Amsterdam.

Cifras apabullantes

Quizás no exista otro país en el que, en un periodo de tiempo tan breve, se hayan hecho tantas pinturas: se estima que entre 1600 y 1700 se pintaron en Holanda de cinco a diez millones de cuadros. Entre 1650 y 1675 están activos Rembrandt van Rijn (1606-1669) y Johannes Vermeer (1632-1675) y, al menos, media docena más de pintores de primer orden: Carel Fabritius, Gerard Dou, Gerard ter Borch, Frans Van Mieris, Jan Steen, Pieter de Hooch, Gabriël Metsu...

¿Qué es lo que hizo posible una producción artística tan prolífica? ¿Qué llevó a las Provincias Unidas a escribir un capítulo fundamental en la historia del arte? ¿Un arte por, otro lado local, que se transforma en eterno?

Desde el punto de vista técnico, el teórico Karel van Mander, reiterando a Giorgio Vasari, ya afirmaba que la pintura holandesa del Siglo de Oro derivaba de la pintura flamenca del XV, del preciosismo con que Jan van Eyck, Robert Campin o Roger van der Weyden pintaban, con la excusa aún de una escena religiosa, los interiores de sus casas, las chimeneas y las biblias de los cancilleres, los zuecos de sus santas, los damascos y las pieles de sus abrigos o las azucenas de los arcángeles.

Por otro lado, la vida de los artistas se ve salpicada por acontecimientos dramáticos, militares y políticos que sin embargo no parecen haber dejado huella alguna en su obra. El siglo XVII es el más sangriento de la Historia donde las guerras se conocen por el número de años que duran. Los Países Bajos, divididos por la lucha civil entre calvinistas y católicos, se batían contra el reino de España de la misma manera que lo hacían contra el mar. El mar cubría las llanuras una y otra vez, cuajando los paisajes de molinos, diques, canales y puentes. Fueron magistrales ingenieros navales; con su flota consiguieron dominar el comercio de gran parte del mundo. Hasta la década de 1640, los neerlandeses se expandieron desde Brasil hasta Africa y desde Indonesia y Japón hasta la costa este de América del Norte, fundando su capital Nueva Amsterdam, hoy Manhattan.

En 1602 se fundó la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, VOC, que con sus 160 navíos surcando los océanos desembarcaba mercancías inverosímiles: toneladas de platos de porcelana china azul y blanca, maderas y grano del Báltico, alfombras persas, azúcar de Brasil, fruta de las Indias orientales, especias y pimienta de Java, Sumatra y Borneo. De los sultanes de Turquía llegaron los tulipanes y con ellos la tulipomanía, que devino más tarde en una fiebre que estalló en la década de 1620 por el aumento de su precio . Se conservan registros de ventas absurdas: lujosas mansiones a cambio de un sólo bulbo. Fue la primera burbuja especulativa de la Historia.

Así, Amsterdam y su puerto se convirtieron en el mayor centro de comercio del norte de Europa. Se constituyó la bolsa de valores, considerada hoy, después de la de Amberes en 1460, la más antigua del mundo. Fundada en 1602 por la VOC y la primera en funcionar como el actual mercado bursátil, su objetivo era recabar fondos para futuros viajes de negocios.

Este comercio global creó una élite con dinero más que abundante para decorar sus casas. Prosperaron las artes decorativas, la búsqueda de los artículos de lujo y, sobre todo, la pintura que se convirtió en el nuevo símbolo de estatus. Desaparecido el patrocinio de la nobleza y la Iglesia, la burguesía será, a partir de ese momento, quien elija los temas a pintar. Querían encontrar en los cuadros su propia vida, su severidad y sus sueños: sentirse reconocidos. El arte holandés supuso el arranque del futuro mercado artístico internacional tal y como lo entendemos hoy.

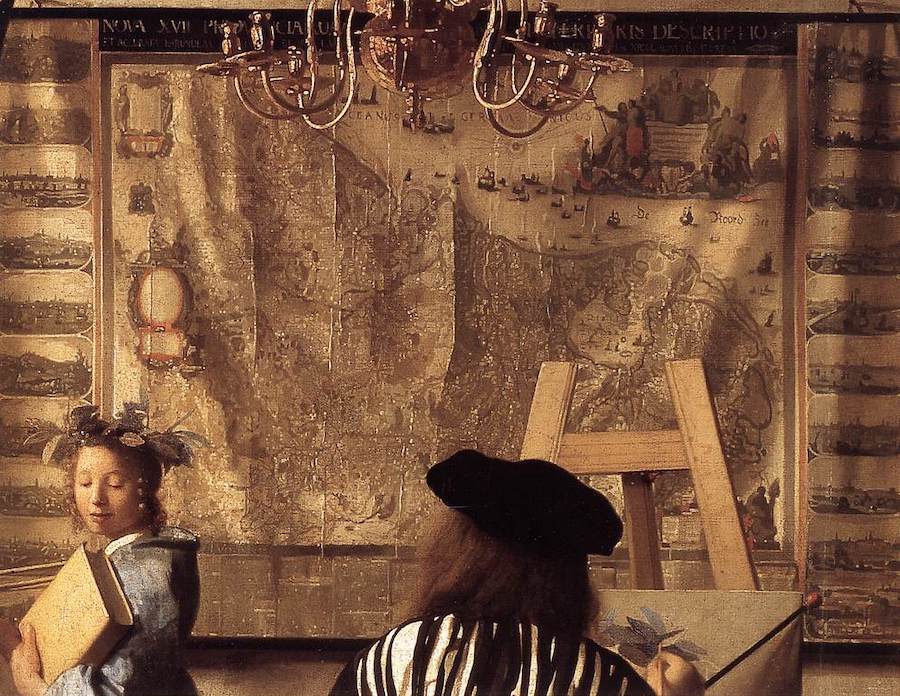

Vermeer, El arte de la pintura -detalle del mapa de las Provincias Unidas-, (1666), Kunsthistorisches Museum Viena.

Colosal salto de pértiga

Este guión que nos acompaña y se va escribiendo a medida que avanzamos por las salas de este museo, es el contexto en el que Vermeer y Rembrandt, cada uno en su casa de Delft o de Amsterdam, alumbran su manera de hacer pintura. La de Vermeer parece la prolongación natural de la mentalidad de la época. La de Rembrandt es un salto de pértiga colosal por encima de ella.

En una pared cerca ya de La ronda de noche, aparecen tres cuadros muy pequeños que anuncian, desde el principio, una calma sideral. Son los tres cuadros que el Rijksmuseum tiene de Vermeer. La callejuela (1658) mide poco más de medio metro y es tan real que parece no existir. Es como si en la pared del museo se hubiera abierto un agujero para ver al fondo, una pequeña calle de Delft. Quizás por eso se dice que el arte de Vermeer queda en una vía muerta: detrás de si, sólo la fotografía, siglos después, intentará dibujar con su objetivo el aire que rodea a las figuras.

Vermeer, La callejuela, (1658), Rijksmuseum Amsterdam

La lechera (1659), está vestida con los colores preferidos de Vermeer, amarillo y azul ultramar, y vierte concentrada un hilo de leche muy densa en un cuenco de barro. Parece que no debemos perturbarla. El bodegón con los panes en pico y sus motas de sol, el cesto y sobre todo, la pared bañada por una luz que dibuja la sombra de un clavo, los distintos blancos que marcan un desconchón o la esquina con las modulaciones ocres de una mancha de humedad, forman una realidad intensa, pequeña pero dilatada, mágica. La exactitud del tono. Un artista, al final, debe tener el don de ver las cosas corrientes de manera distinta. La creación tiene que ser algo parecido a iluminar estas cosas con una luz más fuerte, con una atención más concentrada, con un sobrevoltaje distinto. Cuando Rembrandt pinta una copa de vino, ésta abandona su naturaleza de copa y entra a formar parte de una acción. La ilumina con una luz teatral, la encaja en un escenario. Vermeer, sin embargo, la aísla, quiere una luz sólo para esa copa, le concede la virtud de ser ella, única, material e independiente, en un mundo de tiempo inmóvil. Pinta el tiempo que vuela entre las cosas.

Vermeer, La lechera, (1659), Rijksmuseum Amsterdam.

En los años en los que Rembrandt y Vermeer trabajan, el mundo está sumido en una revolución científica. Surgió entonces una idea nueva de lo que significaba ver: creían que la naturaleza escondía un mundo que la vista no captaba y que la ciencia insistió en descubrir. Una ola de pensamiento empírico que necesitaba apoyarse en instrumentos que midieran la naturaleza, que permitieran ver partes del mundo antes invisibles. Así, en el siglo XVII, se inventaron el termómetro, el barómetro, el telescopio o el microscopio. Y los pintores, empeñados en describir la naturaleza y en pintar cuadros llenos de efectos ópticos, volvieron a confiar en las lentes y también en la cámara oscura. No sabemos si Vermeer utilizó estas técnicas en sus cuadros, fuera así o no, es seguro que conocía sus efectos y cómo la luz influye en nuestro modo de ver el mundo, la manera en la que acentúa las tonalidades de los colores hasta que parecen joyas, matiza los contornos de las figuras, señala cómo los toques de luz resaltan y brillan donde el sol incide sobre superficies reflectantes.

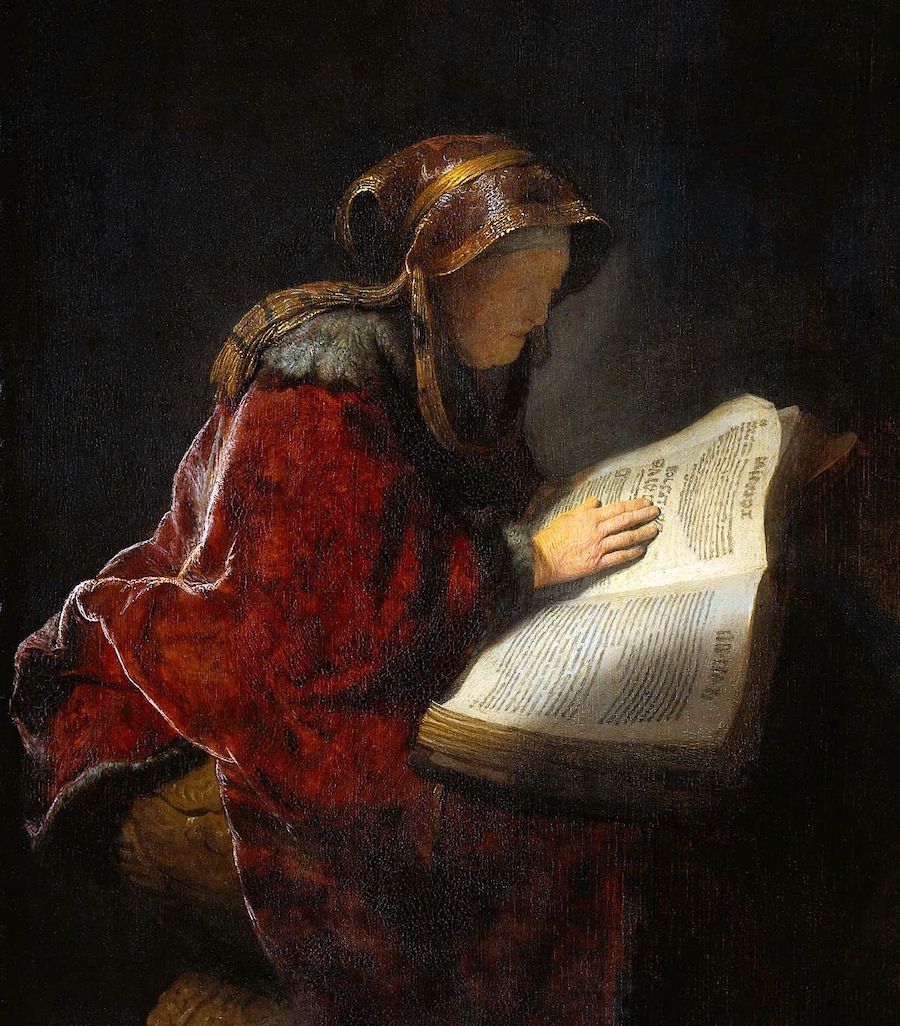

Vermeer pinta La lechera unos 16 años después de que Rembrandt empezara a trabajar en La ronda de noche. Ambos cuadros son una revolución pictórica y ambos representan polos opuestos. Simplificando el estudio de Svetlana Alpers sobre pintura holandesa del siglo XVII, puede decirse que Vermeer representa la sublimación de la pintura descriptiva y su deuda con la observación, mientras que Rembrandt utiliza la narración, los temas de historia como excusa para morder con su pintura de fiera, la médula de la expresión, la acción, los gestos y los recovecos del alma. Sus estudios de luz y materia son sólo un medio para pintar hasta el fondo el dolor, la soledad, el fracaso, el poder, la ceguera o la vida justo a un paso de la muerte.

Rembrandt, La profetisa Ana, (1631), Rijksmuseum Amsterdam.

Diez años, diez días

En un documental sobre los últimos años de la vida de Rembrandt, Simon Schama, describe una escena: en 1885, un joven artista atraviesa las salas del Rijksmuseum para quedarse clavado delante de un cuadro. Ojos absortos y sudor febril ante la impresión de la obra adorada. “Entregaría diez años de mi vida a cambio de estar delante de este cuadro diez días”. ¿Qué es lo que tiene el cuadro La novia judía? Pocos días después el joven Van Gogh dejó escrito que Rembrandt había pintado ese cuadro “con mano de fuego”. Schama interpreta el impacto que Van Gogh recibió delante de esta obra como el que produce cualquier obra maestra: ataca directamente a las vísceras. Van Gogh fue otro pintor que llevó la pincelada hasta su extremo más físico, y sucumbe delante de este cuadro final de Rembrandt. En él el maestro anciano, arruinado y cerca de la muerte, retrata la encarnación física del amor. Todo cuanto significa ser tocado, acariciado. La novia judía es una sinfonía de cuatro manos, las cuatro manos de una pareja: mano de hombre que se apoya sobre el corazón de su mujer, mano de mujer que abraza esa mano de hombre, mano de hombre que, protectora, abraza el hombro de su mujer...

Rembrandt acomete este cuadro final con la furia de la materia. La manga que pinta aquí no tiene una explicación fácil: hace falta, como hizo Van Gogh, estar delante de ella. Esa manga, en decenas de tonalidades de oro, es una costra física, una masa de densidad pictórica que contiene dentro todo un mundo incrustado: trozos de cáscara de huevo, de cristal machacado, barro, sílice... El pintor está actuando sobre la pintura como siglos más tarde lo harán Pollock, Lucian Freud o Kiefer, pintando emociones con la materia.

Rembrandt, La novia judía, (1662), Rijksmuseum Amsterdam.

En la exposición que inaugura el Rijksmuseum estará La novia judía, también La ronda de noche con su mano tendida hacia nosotros, y toda la apabullante colección -la más importante del mundo- de lienzos y grabados de Rembrandt que guarda este museo. Sin embargo, lo que hace única esta muestra es otra cosa. Es, por encima de todo, encontrar separados por pocos metros, cuadros de genios contrapuestos. Entrar y salir de Rembrandt, llegar hasta Vermeer, deshacer nuestros pasos y... volver a empezar de nuevo. Lo dijo Simon Schama, Vermeer frente Rembrandt: cristalización frente a emoción.

Rembrandt, La ronda de noche, (1642), Rijksmuseum Amsterdam

All the Rembrandts

Rijksmuseum

1070 DN Amsterdam

Comisario: Jonathan Bikker

15 de febrero al 10 de junio 2019

- Detalles

- Escrito por Elena Cué

Aterricé una soleada mañana de septiembre en Marsella. Y aunque el propósito de mi viaje era Barjac, no pude evitar desviarme ligeramente de mi ruta para visitar los viñedos del Chateau La Coste, una prodigiosa simbiosis de arquitectura, escultura y paisaje natural en la región francesa de Provenza. En el complejo artístico, me esperaba el comisario Daniel Kennedy para enseñarme la colección. Aquí se emplaza el Centro de Arte Tadao Ando, un edificio diseñado con los elementos característicos del artista: hormigón liso, líneas simples y modernas en sintonía con vestigios de la tradición japonesa, el agua o el dominio de la luz con un diseño arquitectónico en armonía con el entorno. Y una magnífica colección que cuenta con intervenciones en el paisaje de artistas como Louise Bourgeois, Alexander Calder, Suhimoto, Goldsworthy, Richard Serra, Frank Ghery o Jean Nouvel entre otros muchos.

Autor: Elena Cué

La Ribotte. Barjac. Anselm Kiefer. Foto: Elena Cué

Aterricé una soleada mañana de septiembre en Marsella. Y aunque el propósito de mi viaje era Barjac, no pude evitar desviarme ligeramente de mi ruta para visitar los viñedos del Chateau La Coste, una prodigiosa simbiosis de arquitectura, escultura y paisaje natural en la región francesa de Provenza. En el complejo artístico, me esperaba el comisario Daniel Kennedy para enseñarme la colección. Aquí se emplaza el Centro de Arte Tadao Ando, un edificio diseñado con los elementos característicos del artista: hormigón liso, líneas simples y modernas en sintonía con vestigios de la tradición japonesa, el agua o el dominio de la luz con un diseño arquitectónico en armonía con el entorno. Y una magnífica colección que cuenta con intervenciones en el paisaje de artistas como Louise Bourgeois, Alexander Calder, Suhimoto, Goldsworthy, Richard Serra, Frank Ghery o Jean Nouvel entre otros muchos.

Maman. Louise Bourgeois. Chateau la Coste. Foto Elena Cué

Pero yo no venía a esto. El sentido de mi viaje era La Ribotte. Inmediatamente emprendí camino a Barjac, que era mi objetivo. ¿Y qué me atraía de esa pequeña localidad? La leyenda del teutón y su propia cosmogonía. Se trata de un espacio que consta de más de sesenta pabellones e invernaderos colmados por su obra y conectados entre sí por túneles bajo tierra, oquedades, puentes, criptas y un anfiteatro. Ha plantado árboles y vegetación, ha hecho caminos y cercados. El proyecto La Ribotte comenzó a ser construido bajo una idea abstracta del vacío, un vacío que debe ser llenado.

En 1992, Anselm Kiefer se muda a Barjac, en el sur de Francia. En estas cuarenta hectáreas de tierra encontró, no sin ciertas dudas, el espacio para desarrollar su propio paraíso creativo. Una de las explanadas de este lugar está coronada por sus icónicas y enigmáticas torres: "Los Siete Palacios Celestiales" que hacen referencia al texto místico hebreo sobre la ascensión del hombre a través de la gradual pérdida material de su cuerpo y la ascendencia espiritual, hasta alcanzar el último palacio donde sólo su alma permanecerá. Estas torres apocalípticas simbolizarán la noción de creación y destrucción que caracteriza la obra de este artista, el cuál me dice: "Destruyo lo que hago todo el tiempo. Luego pongo las partes destruidas en contenedores y espero la resurrección".

Los Siete Palacios Celestiales. Photo: Charles Duprat. (c) Anselm Kiefer

Este asombroso complejo artístico, que todavía no está abierto al público, ha sido escasamente visitado. Mi recorrido fue una sucesión de impresiones únicas que comienza al atardecer con la visita a la antigua fábrica de seda donde Anselm Kiefer y su eficiente asistente Waltreaud me esperan. De cara curtida, mirada viva e intensa el artista me anima con una sonrisa a empezar el recorrido. Y lo hacemos por los edificios más cercanos que se van visitando a través de caminos flanqueados por la vegetación propia de esta región. En ellos, se pueden descubrir esculturas con sus característicos libros de plomo, símbolo del conocimiento, reposando sobre grandes bloques de piedra, como si de repente fuese a surgir de ellos un brujo en un proceso alquímico que sucediera en la espesura del bosque.

Anselm Kiefer. Barjac. Foto: Elena Cué

El primer impacto es un invernadero copado por un avión de plomo como salido de la II Guerra Mundial, del que surgen girasoles secos. Los cultiva aquí con semillas importadas de Japón que crecen siete metros. Como si de un laboratorio se tratara, en este lugar también cultiva tulipanes y otros productos que utilizará como materiales posteriormente en sus obras. Estos espacios dedicados a una sola obra cobran un mayor impacto. Los siguientes pabellones e invernaderos contienen instalaciones, pinturas o esculturas que giran en torno al Holocausto. La infancia de Kiefer estuvo marcada por un silencio sobre lo ocurrido: "Cuando era pequeño, el Holocausto no existía. Nadie habló de eso en los años 60". Sintió que había algo escondido y cuando lo descubrió me comenta el artista: "Estaba tan impresionado por Hitler que empecé a estudiar el Holocausto. Yo quería saber de qué se trataba. Lo que sucedió en esos momentos es tan horrible que es difícil de imaginar". Este será un tema vital en su obra.

En las fuentes del Danubio, en la Selva Negra, en la ciudad de Donaueschingen, nace en 1945 en una Alemania devastada, Anselm Kiefer, uno de los artistas más prominentes de nuestro tiempo. Mientras su madre le daba a luz en el sótano de un hospital, su hogar volaba por los aires y caía hecho pedazos como consecuencia de las bombas de los aliados. Hijo de un oficial de la Wehrmacht, su infancia estuvo marcada por el autoritarismo de su padre y una férrea educación católica.

Crecer sobre las ruinas de una Alemania destruida y deseosa de borrar un pasado trágico, hizo despertar en Kiefer un profundo interés por conocer el judaísmo y un acontecimiento que se alzará como prototipo del mal, el genocidio nazi. Esta catástrofe infinita, irrepresentable por la incapacidad de imaginar algo tan terriblemente desmesurado, se convertirá en el eje central ético de su estética.

Después de una hora escasa de visita, regresé a la casa principal. En un espacio blanco, rectangular, de grandiosas dimensiones, el vacío sólo se llenaba por un sofá de lino también blanco, unas cortinas que escondían una cama y en el otro extremo, una cocina industrial con una gran mesa de madera rústica. Enseguida, me uní con los demás a una cena que se prolongaría durante cinco horas. El artista habló sobre la sensación que le produce ver sus pinturas en retrospectiva, una percepción de que la obra nunca se termina. En sus digresiones, también habló sobre la dificultad de trasladar su obra Plan Morgenthau desde La Ribotte. Esta instalación, que ocupa otro de los pabellones, es una concepción metafórica del programa que se pensó como alternativa, poco antes del final de la II Guerra Mundial, por el Secretario de Estado del Tesoro de los Estados Unidos, Henry Morgenthau. Este plan consistía en la destrucción de la industria alemana y su posterior transformación en un país agropecuario. En ella Kiefer explora este paisaje rural: surgen las flores de la devastación. Un plan que Anselm Kiefer considera sobre todo propaganda: "Sabes, ayudaron a Hitler con este plan. Calculaban que morirían de hambre entre 10 o 15 millones de personas. Y Roosevelt no quería esto. Hitler escuchó a Goebbels y para ellos fue un regalo; tendrían argumentos para mantener el estado alemán advirtiendo a los alemanes de lo que les pasaría si no luchaban. Hace poco vi también algo sobre el Plan Marshall y todo esto era propaganda, ¿lo sabías?"...

Plan Morgenthau. Barjac. Anselm Kiefer Foto: Charles Duprat. (c) Anselm Kiefer

La conversación se prolongó tanto que se hizo tarde y me invitaron a quedarme a dormir. La habitación, en consonancia con el lugar, era descomunal, un espacio intimidatorio tanto por sus dimensiones como por la austeridad de su decoración esencial. A la mañana siguiente recorrimos una suerte de catacumbas que se conectan entre sí como un rizoma con los pabellones de la superficie. Antes de adentrarme bajo tierra entré en el anfiteatro, el edificio central de La Ribotte, mientras el artista me decía: "El anfiteatro se desarrolló de la misma manera que una pintura. Tenía una gran pared donde están todas las pinturas grandes, y pensé, ¿por qué no tener una pequeña gruta dentro? Entonces, cogí contenedores que fuí cubriendolos de cemento líquido y los pusimos juntos. Era solo para tener un nicho en esta gran pared. Luego, continuamos con un piso, el siguiente, etc., y siguió funcionando como un dibujo. No se sabe dónde llegará...". Esta construcción, que alcanza 15 metros de altura, cuenta con diferentes instalaciones en los cuartos que albergan estos contenedores. En uno de ellos, del techo colgaban carretes de películas hechos de tiras de plomo con fotografías tomadas por el artista hace treinta años.

Anfiteatro. Barjac. Anselm Kiefer. Foto: Charles Duprat. (c) Anselm Kiefer

Allí comenzaba una ruta subterránea por algo que podría recordar a un queso Gruyère de piedra. La primera parada me sobrecogió. Accediendo por una estrecha gruta, uno se enfrenta a una perturbadora habitación con las paredes recubiertas de plomo: con la base cubierta de agua y con el techo del que sólo se percibía un cable que terminaba en una bombilla. Kiefer me contó que fue la primera habitación que hizo y me preguntó con curiosidad, cuál fue mi experiencia con su acústica. Le contesté que no pude experimentar su sonido. Me quedé muda.

Habitación de plomo. Anselm Kiefer. Foto: Charles Duprat. (c) Anselm Kiefer

A través de las grutas, las percepciones cambian, el autor desaparece, somos trasladados a otro tiempo, a otro espacio. Por sus corredores podemos viajar hasta el Paleolítico, a la antigua Grecia de las tragedias, al tiempo de Jesucristo o a Auschwitz. Y llegamos a otra impactante habitación: Mujeres de la Revolución, dieciseis camas de plomo con charcos de agua estancada en la superficie a modo de piel. Era la frontera entre lo interior y lo exterior femenino que el artista utiliza como una metáfora del gran poder interno de las mujeres frente a los alardes masculinos. Esta habitación está coronada por un panel central, también de plomo, con su imagen en un paisaje que recuerda a El caminante sobre el mar de nubes del pintor romántico alemán Caspar David Friedrich. Nos traían a la mente el concepto kantiano de lo sublime y la incapacidad de la imaginación para ponerse a la medida de algo tan desmesurado y completamente excepcional.

Las mujeres de la Revolución. Anselm Kiefer. Foto: Charles Duprat. (c) Anselm Kiefer

Una vez terminada la visita volví para entrevistarme con el artista, aún más abrumada por mi experiencia. Terminamos con un almuerzo donde pude constatar el interés de Anselm Kiefer por la ciencia. Habló con gran admiración del científico español Luis Alvarez- Gaume y sus teleportaciones de partículas de luz a decenas de kilómetros de distancia. "Se llama teleportación. Nos pasó a mí y a mi abuela. Solíamos tener el mismo pensamiento al mismo tiempo".

Recordamos a Kant: "Todas las menciones de lo sublime tienen en sí más hechizos que el fantasmagórico encanto de lo bello"

- En la gruta con el teutón. Anselm Kiefer en Barjac - - Alejandra de Argos -

- Detalles

- Escrito por Maira Herrero

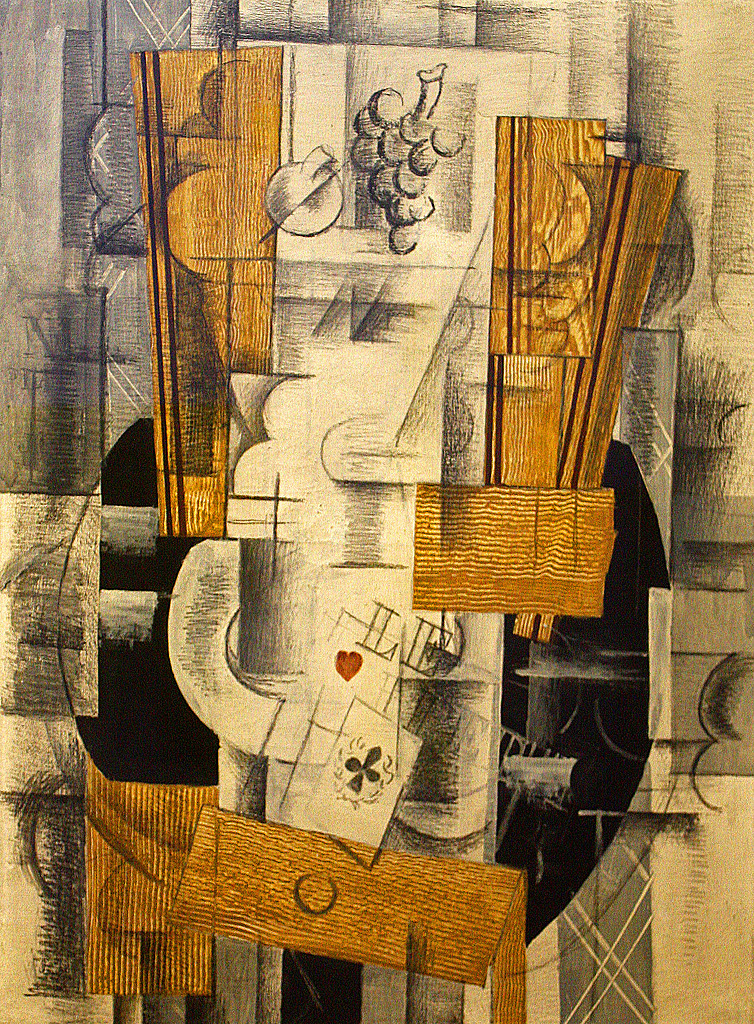

La exposición Le Cubisme propone un recorrido cronológico en cuatro secciones para que el visitante pueda observar de qué manera el cubismo evolucionó y como los artistas aquí representados influyeron en todo el arte posterior. Más de trescientas obras y numerosos documentos, nos ayudan a entender el relato cubista, dilatado en el tiempo, variado en sus aportaciones y escenarios, y epicentro de las Vanguardias históricas.

A los cubistas siempre les importó el punto de vista del espectador, la manera en que éste percibe los objetos representados, en su mayoría objetos cotidianos, (botellas, periódicos, pipas, vasos, instrumentos musicales) que se convierten en experiencias visuales para ordenarse en el inconsciente y hacerse reales, obligando al receptor a poner en funcionamiento la imaginación porque las obras nunca funcionan como una totalidad.

La exposición Le Cubisme en el Centro Pompidou propone un recorrido cronológico en cuatro secciones para que el visitante pueda observar de qué manera el cubismo evolucionó y como los artistas aquí representados influyeron en todo el arte posterior. Más de trescientas obras y numerosos documentos, nos ayudan a entender el relato cubista, dilatado en el tiempo, variado en sus aportaciones y escenarios, y epicentro de las Vanguardias históricas.

A los cubistas siempre les importó el punto de vista del espectador, la manera en que éste percibe los objetos representados, en su mayoría objetos cotidianos, (botellas, periódicos, pipas, vasos, instrumentos musicales) que se convierten en experiencias visuales para ordenarse en el inconsciente y hacerse reales, obligando al receptor a poner en funcionamiento la imaginación porque las obras nunca funcionan como una totalidad.

Siete años (1907-1914) fueron suficientes para que un número importante de artistas, encabezados por Picasso y Braque, cambiaran la percepción del objeto y trasladaran toda su complejidad a la superficie plana del lienzo, descomponiendo los volúmenes y revelando su estructura interna. Ya no es un arte de imitación, sino de pensamiento. Es una nueva manera de expresión plástica que abre unas posibilidades insospechadas, un mundo desconocido de belleza. Aquí comenzó un nuevo lenguaje, el del Cubismo y con él, la Modernidad.

París, la capital cultural del mundo a comienzos del siglo XX era una fiesta, se dieron cita jóvenes llegados de todos los rincones para impregnarse del ambiente artístico de la ciudad. El cambio cualitativo que se estaba produciendo en Occidente trastocó el significado del espacio y el tiempo, y el cubismo fue un reflejo de esa transformación.

El joven Daniel-Henry Kahnweiler llegó a París con la idea de hacer algo grande en el mundo del arte y en la primavera de 1907 abrió en el número 28 de la rue Vignon una pequeña galería. Un año más tarde, el 9 de noviembre de 1908, colgarían de sus paredes 27 obras de Georges Braque. Meses antes el jurado del Salon d’Automme de París, rechazó cuatro de las seis pinturas que Braque había presentado. Matisse, miembro del jurado, le comentó en tono jocoso al crítico Louis Vauxcelles que los cuadros de Braque, los paisajes de l’Estaque, parecían petites cubes. Este fue el detonate que abrió la puerta grande a Kahnweiler, convertido de la noche a la mañana, en el primer marchante del cubismo. Sin premeditación y con más intuición que conocimiento la exposición de la rue Vignon, resultó ser la primera manifestación pública del cubismo y el comienzo de una historia interminable. Cuando Vauxcelles publicó la reseña de la muestra, se refirió a estas pinturas como cubos, aquí está el origen del término.

Georges Braque, Les Usines du Rio-Tinto à L'Estaque, automne 1910. Huile sur toile, 65 x 54 cm

Pero sería el poeta Guillaume Apollinaire, responsable del texto de la exposición de Braque, quien apoyaría con fervor esta nueva manera de entender la realidad en las artes plásticas. Su relación con los pintores del Bateau Lavoir se remonta a 1904, justo en el momento que Picasso se instaló de manera permanente en París. Apollinaire escribió en revistas especializadas, desde fecha muy temprana, sobre algunos de los artistas que más tarde formarían parte del grupo cubistas. La publicación en 1913 de Méditations Esthétiques. Les Peintres Cubistes, resultó una guía imprescindible para poder entender el nuevo rumbo de la pintura y un apoyo fundamental para su difusión, el poeta supo interpretar con acierto a los cubistas. El Cubismo y la poesía mantuvieron siempre una estrecha relación. Los poetas Max Jacob, André Salmon y Pierre Reverdy vieron en el cubismo la síntesis entre el mundo intelectual y el sensible.

Marie Laurencin. Apollinaire et ses amis (2ème version) (1909)

En donde calló mi juventud

ves la llama del futuro

debes saber que hablo hoy

para anunciar a todo el mundo

que por fin ha nacido el arte de la profecía. Apollinaire

Paul Cézanne es el padre de todos nosotros, dijo Picasso. Los cuadros de Cezanne fueron el punto de partida del arduo trabajo que iniciaron Braque y Picasso para consolidar una nueva manera de entender el arte, en esa búsqueda de representar las cosas como son realmente, y de qué manera el espacio y el tiempo influyen en esa representación. También queda patente la influencia de Gauguin (lo primitivo y salvaje) y del arte de las máscaras africanas, en una vuelta a lo originario. Dos cuadros de Picasso, el retrato de Gertrude Stein y su autorretrato, ambos en la exposición, son un claro ejemplo de estas influencias. El gran lienzo, Les Demosilles d’Avignon (1907) fue el último escalón de entrada al cubismo. A los dos jóvenes maestros pronto se sumaron Juan Gris y Fernando Léger. La estrecha colaboración que se generó entre los artistas que se iban acercando al cubismo consolidó el movimiento. Nuca tuvieron problema en intercambiar descubrimientos, dudas y experiencias, se sentían libres, no había límites y no respondían a ningún ideario, simplemente querían cambiar el mundo.

Picasso, Pains et compotier sur une table (1909)

La sala 41 del Salon des Indépendants de 1911 fue el reconocimiento para muchos de la ruptura con los cánones de la tradición artística y un escándalo para otros, la evidencia de nuevas formas y enfoques artísticos eran hechos consumados. Delaunay, Gleizas, M.Laurencin, Léger, Metzinger, Picabia y Kupka, fueron algunos de los artistas que expusieron sus obras y se sumaron a esta nueva manera de comprender la representación de la realidad. Marcel Duchamp no participó en el Salon pero en esta época comenzaron sus primeros escarceos con el cubismo que utilizará para crear su propio mundo. Participó en los domingos de Pateaux, punto de encuentro de los pintores de ese nuevo cubismo donde se discutía de pintura, filosofía y matemáticas.

Fernand Léger, La Noce (1911 - 1912)

Un año más tarde, en 1912 el Grupo de Pateaux o grupo de Section d’Or, quedó consolidado y entre sus intereses destaca una estructura cromática definida por el movimiento de las formas geométricas. Delaunay fue uno de los representantes más destacados de esta línea de trabajo. En sus cuadros las combinaciones de color participan como elemento simbólico y su pincel aplica las técnicas de los puntillistas, buscando la pura experiencia de sensaciones. Meztinger y Gleizes actuarían como los teóricos del grupo y publicarían un ensayo, Du cubisme que incluía ilustraciones de sus integrantes, desde Cézanne a Picabia. El poeta Blaise Cendrars diría: “Ya no me interesa el paisaje / Sino la danza del paisaje “.

Ese mismo año Juan Gris firmó un contrato de exclusividad con Kanweiler. Mientras, Braque y Picasso siguen con sus investigaciones y llegan al llamado cubismo sintético con la aparición del collage. Adhieren al lienzo trozos de periódico, hule, cuerda, y papeles decorativos, además de texto y un colorido más vivo que el de la etapa anterior. Los formatos de los lienzos aumentan de tamaño, y se disuelve la distancia entre fondo y objeto. ¡Es un mundo nuevo!

Picasso Nature morte à la chaise cannée de (1912) ou sa Guitare en tôle et fils de fer (1914)

Georges Braque, Compotier et cartes, début 1913, Paris. Huile, rehaussée au crayon et au fusain sur toile, 81 x 60 cm

El lenguaje pictórico cubista se trasladó a la escultura y evolucionó de la misma forma pasando del volumen al desarrollo de la línea en el espacio. En este campo destacan el lituano Lipchitz y el francés Henri Laurens.

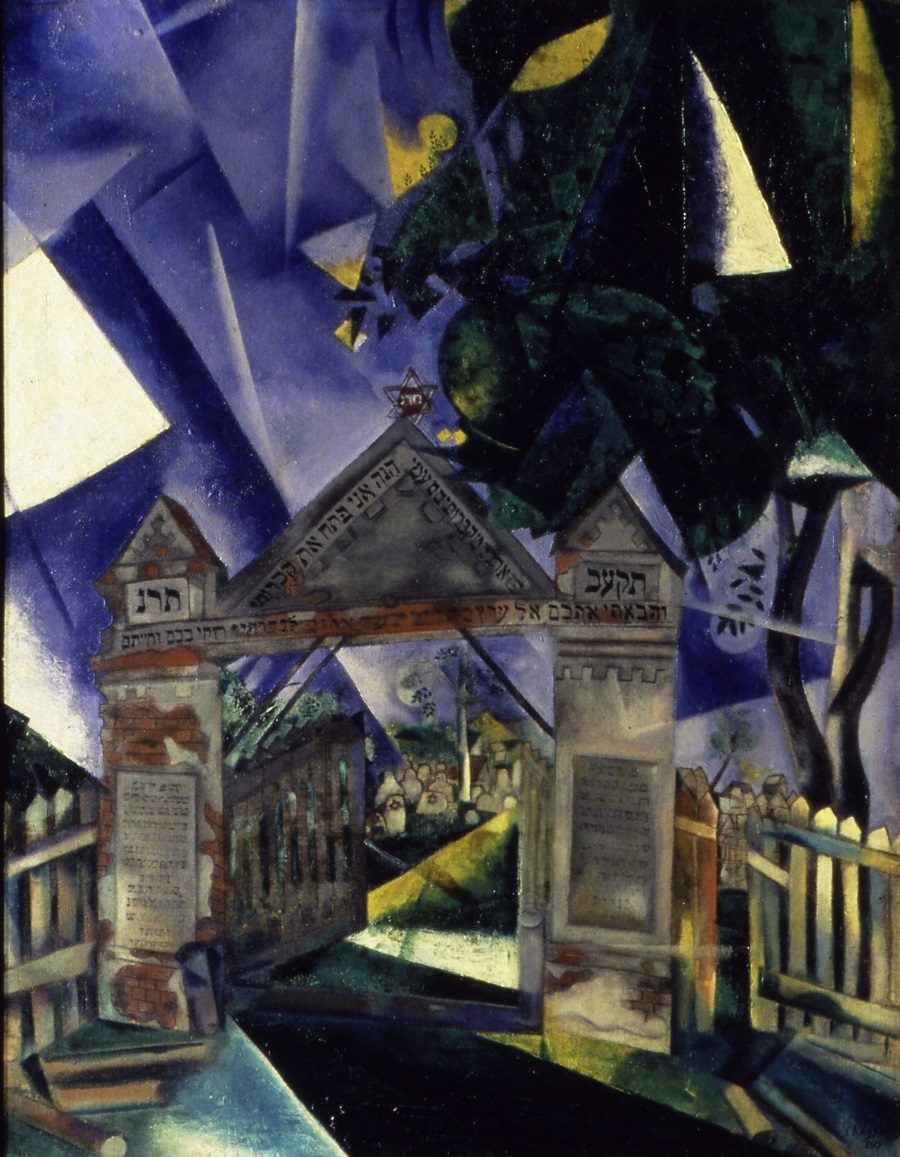

La Primera Guerra Mundial, 1914 pone fin al sueño cubista. Braque marcha al frente junto con Léger, Gleizes, Metzinger y Jacques Villon. Picasso y Juan Gris en su condición de extranjeros continuaron trabajando en la soledad de sus estudios y dejan de compartir inquietudes pláticas. Gris fue el único artista que se mantuvo fiel al lenguaje cubista hasta su muerte en 1927. Su pintura alcanzó un gran virtuosismo sin perder un ápice del aura de misticismo que rodea todo su trabajo. En estos años convulsos ninguno de los artistas quiso reflejar el horror del frente y algunos tardaron tiempo en recuperarse del trauma de la guerra. Muchos abandonaron el cubismo y buscaron otros caminos para plasmar la forma y el espacio, pero siempre permanecieron fieles el espíritu que les unió.

Albert Gleizes, Portrait d'un médecin militaire (1914)

Marc Chagall, Les portes du cimetière , 1917

El recorrido de la exposición lo cierra una obra de Marcel Duchamp, Fresh Widow de 1920. Es la maqueta de una ventana de madera pintada de verde claro, con ocho paneles de cristal cubiertos con cuero negro que el artista encargo a un carpintero. El título de la obra alude al juego de palabras, entre french window y fresh widow, para resaltar la ambigüedad de la relación entre el artista, la obra y el espectador. Duchamp había roto todas las cadenas.

Una vez concluido el movimiento cubista su influencia continuó en sucesivas generaciones de artistas. El Surrealismo, D’ Stijl, el Suprematismo y el Constructivismo son algunos de los movimientos herederos del legado cubista y buscadores de nuevas referencias artísticas para configurar otros ideales estéticos.

La muestra se puede visitar en el Centre Pompidou de París hasta el 25 de febrero y a partir del 31 de marzo hasta el 5 de agosto en el Kunstmuseum de Basilea.

- Detalles

- Escrito por Marina Valcárcel

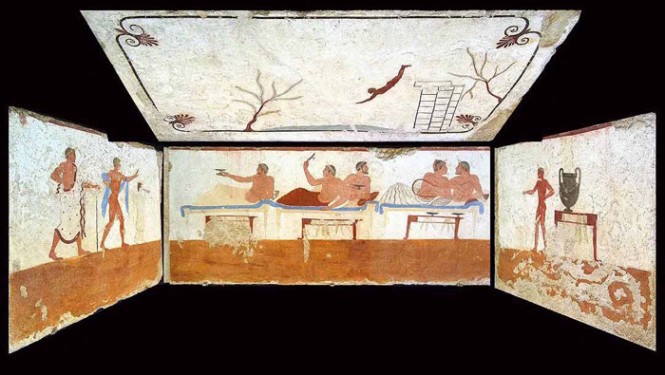

Este podría ser el principio de una novela: Poseidonia, siglo V a.C, la tragedia cae sobre una familia de la aristocracia local. El cuerpo de su único hijo, iniciado en los ritos órficos, vuelve muerto de la guerra de Síbaris. La madre cubre los ojos de su hijo con las primeras rosas de Poseidonia, a las que canta Virgilio por su perfume y su doble floración. Después, la madre coloca la lira de caja de concha del hijo músico sobre su pecho. El padre sale al amanecer a encargar, fuera de las murallas, la sepultura más rica para el hijo. Busca los mejores pintores, aquellos capaces de crear las escenas más conmovedoras... Este artículo aborda la historia de una sepultura. Un elemento tan intrínseco de la condición humana como nuestra propia mortalidad. Una tumba era -entonces y posiblemente hoy- un lugar sagrado.

Se cumplen 50 años del descubrimiento de esta tumba enigmática. Exhibida en el museo de Paestum (Campania, Italia) su director, el arqueólogo Gabriel Zuchtriegel, de 37 años -otro director alemán para un museo italiano- dirige, en este final de 2018, las exposiciones que celebran esta efeméride.

*******

Este podría ser el principio de una novela: Poseidonia, siglo V a.C, la tragedia cae sobre una familia de la aristocracia local. El cuerpo de su único hijo, iniciado en los ritos órficos, vuelve muerto de la guerra de Síbaris. La madre cubre los ojos de su hijo con las primeras rosas de Poseidonia, a las que canta Virgilio por su perfume y su doble floración. Después, la madre coloca la lira de caja de concha del hijo músico sobre su pecho. El padre sale al amanecer a encargar, fuera de las murallas, la sepultura más rica para el hijo. Busca los mejores pintores, aquellos capaces de crear las escenas más conmovedoras... Este artículo aborda la historia de una sepultura. Un elemento tan intrínseco de la condición humana como nuestra propia mortalidad.

Una tumba era -entonces y posiblemente hoy- un lugar sagrado. Entre los iniciados en los misterios órficos, en ella se producía la transmutación de la muerte hacia la resurrección, el momento en que el alma se liberaba del cuerpo. Y para ello necesitaba un lugar perfecto. ¿Por qué en las tumbas egipcias se concentra toda esa magnificencia, esa condensación artística? ¿Por qué la perfección se encierra y se oculta? Porque en ellas se producía un misterio.

En la Grecia antigua, no en su vertiente de creencia olímpica, sino en tanto que partícipe de las religiones de los misterios, la tumba se convierte también en lugar sagrado. Eran una suerte de magníficas cápsulas del tiempo, decoradas hasta rozar la perfección, el habitáculo que llevaba al viaje hacia otro estado.

El 13 de junio de 1968 el arqueólogo italiano Mario Napoli excava una pequeña necrópolis a un kilómetro y medio al sur de la ciudad de Paestum -antigua ciudad griega de Poseidonia- al sur de Italia, sobre el golfo de Salerno. Al caer la tarde, trabaja sobre una cuarta tumba que finalmente es liberada de la tierra y aparece sorprendentemente intacta. Con la caída del sol, se abre la caja. Después de 2.500 años de tinieblas, la luz vuelve a inundar el interior de ese sepulcro, devolviendo a la vida unas pinturas asombrosas.

Losas de La Tumba del nadador en su situación original

Los cuatro lados y la parte superior del sepulcro están hechos de cinco losas de piedra caliza local, mientras que la base está excavada en el suelo. Las losas están unidas con precisión y forman una cámara del tamaño de un hombre adulto. Las losas están pintadas al fresco. También está pintada la losa del techo, algo singular. Mario Napoli ve por primera vez la escena que dará nombre a la tumba: un joven arrojándose hacia las ondeantes aguas de una corriente. Acaba de ser descubierta La tumba del nadador: el único ejemplo de pintura griega con escenas figurativas de las épocas orientalizante, arcaica o clásica que sobrevivió completa. Entre los miles de tumbas griegas conocidas en esta época (700 a 400 a. C.) ésta es la única decorada con frescos de escenas humanas. Es, en ese sentido, una tumba revolucionaria: la gran pintura de Zeuxis, Apeles y Parrasio sólo nos ha llegado través de las narraciones y los historiadores. Pero no la hemos visto: sólo existe de modo fragmentario y, desde luego, en la riqueza de las ánforas.

Dentro de la sepultura y cerca del cadáver -probablemente un hombre joven- hay dos objetos: el caparazón de una tortuga, base para la caja de resonancia de una lira cuya alma en madera acabó desintegrándose. Y un vaso griego; un lécito ático hecho con la técnica de figuras negras utilizada en torno al año 480 a.C., que ayudó a la datación de la tumba hacia el año 470 a.C.

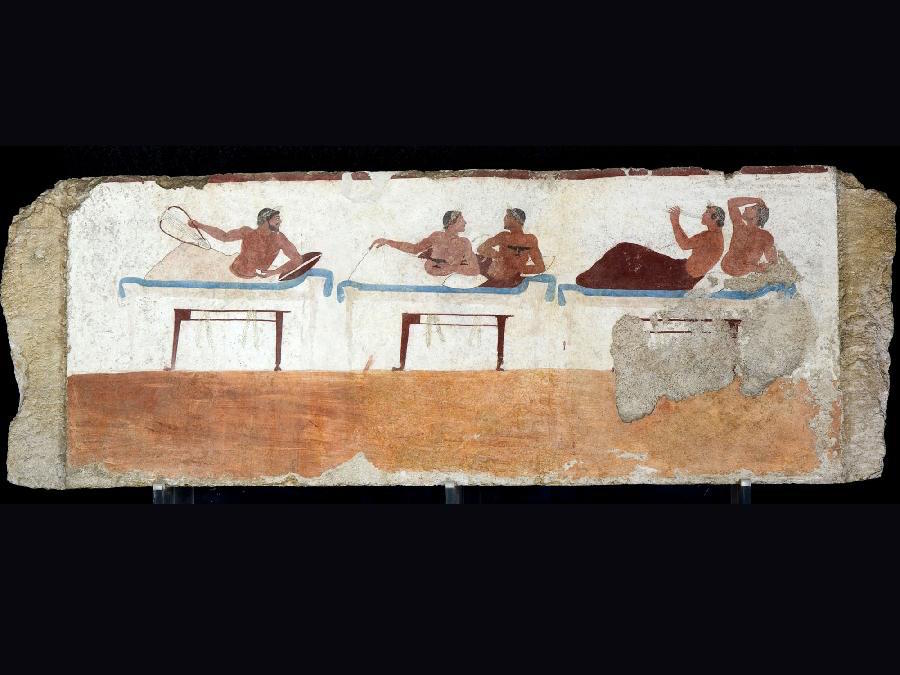

Las escenas de las cuatro losas que rodean el cuerpo describen un simposio, el banquete tradicional de la Grecia antigua: hombres jóvenes con coronas vegetales, torso desnudo, reclinados sobre divanes festejan entre bailes, copas de vino, música de liras y escenas amorosas.

La Tumba del nadador. Pared norte (detalle de escena del banquete)

Sin embargo, la escena de la losa del techo, aquella que quedaría enfrentada con la mirada del muerto, es la diana sobre la que se disparan las interpretaciones, aún hoy sin respuesta. La que condensa el misterio y los ríos de tinta en investigaciones arqueológicas: losa orlada por una cinta en negro, con palmetas en las esquinas. En el centro, un hombre desnudo suspendido en el aire, salta al agua de un río. A la derecha, en lo que sería el trampolín, hay tres columnas hechas de pilares de piedra. A los lados del agua se ven dos árboles esquemáticos. Y después, nada. Fondo blanco.

La Tumba del nadador. Losa que cubría la sepultura

En la Grecia antigua ni nadar ni tirarse al agua formaban parte de las actividades de la élite. El nadador de esta tumba, aislado contra el cielo, simboliza -todas las hipótesis siguen abiertas- la intensidad del momento de la muerte. Este hombre y su salto son la metáfora visual de la transición de la vida terrena a la eternidad.

En esta época Grecia vivía en la tradición de su creencia olímpica, con sus dioses aburridos en un monte casi perfecto, carentes de necesidades terrenales y que, para entretenerse, jugaban y torturaban a los mortales. Para ellos la visión de la vida tras la muerte era sumamente pesimista. Las almas de los mortales, sin distinción, sin juicio previo por su vida anterior, estaban condenadas al Hades, un lugar lúgubre en el que malvivían celosas de los vivos.

Sin embargo, en la época en la que se construye esta sepultura se difunden como por capilaridad en la vida cotidiana de las ciudades de la Magna Grecia nuevas ideas de otros ritos llegados de oriente: son, entre otros, los cultos mistéricos u órficos. Ritos ocultos que se basaban en la esperanza de algún tipo de vida después de la muerte. En la propagación del pitagorismo y el orfismo sólo aquellos que habían sido iniciados a través de una serie de ritos secretos podían alcanzar esta esperanza ultraterrenal.

Y es precisamente este aspecto el que hace excepcional a nuestra tumba: el mensaje metafísico al que llega a través del lenguaje visual. Porque en el caso de La Tumba del Nadador, las pinturas parecen describir el ritual mistérico central de sus prácticas religiosas. Estas prácticas consistían en un banquete en el que, mediante estímulos orgiásticos, se provocaba en los participantes un estado de exaltación y de entusiasmo místico. En ese estado se rememoraba la pasión del dios Dionisos y su presencia en un animal que era desgarrado, comida su carne y bebida su sangre por los participantes en el banquete ritual. El intenso entusiasmo alcanzado permitía sentir la fuerza del alma dentro del cuerpo, y esta experiencia anticipaba la vivencia de su liberación, que de forma completa sólo se produciría con la muerte, cuando el alma abandonara finalmente al cuerpo.

Una pincelada: vida tras la muerte propagada en Grecia cinco siglos antes del nacimiento de Cristo en Belén de Judea. He aquí un temprano precedente del cristianismo que parece una réplica de la religión cristiana proyectada hacia atrás.

Se cree que nuestro joven, muerto prematuramente, sería un iniciado en estos ritos. En su tumba, la imagen de la muerte como pasaje rápido a través de las aguas, quedaría sobre él. Y su cuerpo sería rodeado por la escena de un banquete que nunca acabaría y en que él participaría con su lira y sus amigos músicos.

Pero, ¿quién era el joven enterrado? ¿Qué vida tendría? ¿Cómo contratarían sus padres la construcción de su tumba? ¿Cómo serían aquellos dos artistas que la pintaron? ¿Qué hicieron al fin con el cuerpo de su hijo en los días en los que para aquella tumba sus losas de piedra eran rasgadas, enyesadas, secadas, delineadas primero con un buril y luego completadas con colores vivos? Y de nuevo, ¿por qué se pinta una tumba magnífica para ser vista en el instante preciso del enterramiento, para ser inmediatamente sellada y después no ser vista nunca más?

Una imagen invisible

Una imagen invisible es un desafío. ¿Qué ocurre cuando una imagen pintada hace 2.500 años para no ser vista jamás irrumpe de golpe hoy, en medio de nuestra cultura clásica, para la cual ser comprensible equivale a ser visible?

Pensamos en otras imágenes con mensajes encriptados de la historia del arte, desde el Cuadrado negro sobre fondo blanco de Malevich, hasta los misteriosos frescos románicos de San Baudelio de Berlanga. Desde los búfalos de Altamira o las inscripciones de las primeras catacumbas cristianas hasta Banksy.

Quizá la incógnita de La Tumba del nadador no sea tanto la imposibilidad de alcanzar su significado sino más bien el tratar de hacernos conscientes del poder de la ambigüedad intrínseca de una imagen.

Los templos de Paestum y La tumba del nadador

Estos días de octubre la pradera que rodea los templos de Paestum está vacía de visitantes y llena de rosas de otoño. Los tres templos dóricos aparecen erguidos y severos, en su piedra dorada de Campania, a unos 90 kms de Nápoles y de la sombra del Vesuvio. El Templo de Neptuno (460 a.C), llamado así por equivocada atribución a la divinidad protectora de Poseidonia, es, para muchos académicos, el templo mejor conservado de la civilización griega. No resulta fácil transmitir el poder que ejerce la visión de su frontón, carente de cualquier decoración, carente -incluso- de los agujeros para las grapas que permitieran imaginar alguna escultura colgada de su tímpano, nada que ver con el Partenón y las figura de Fidias, sus caballos, sus guerreros... Este templo fue concebido desnudo y severo. También en sus triglifos, en sus metopas. Ninguna amazona. La tensión es ejercida exclusivamente por la monumentalidad, por la magia de sus proporciones, por su segundo orden de columnas intacto, con sus fustes acanalados altos como bosques y por su orientación hacia el este.

Templo de Neptuno. Paestum

En el siglo VIII a. C. los griegos navegan por el Mar Tirreno hacia las regiones mineras de la costa de Etruria para comprar metales. Se instalan cerca de Ischia y empiezan así el movimiento colonizador. Los navegantes de la ciudad de Sibaris fundaron alrededor del 600 a.C la colonia de Poseidonia como uno de los puntos septentrionales de la Magna Grecia. Después fue conquistada por los lucanos y finalmente, cayó en 273 a.C. bajo el poder de Roma que la rebautizó Paestum. El descubrimiento de Paestum se produjo en 1752 cuando el rey Carlos VII (futuro Carlos III de España) ordena la construcción de una carretera cuyo trazado atravesaba la ciudad. A partir de entonces los intelectuales europeos del Grand Tour, asombrados por la conservación de los templos, la convirtieron en el máximo referente de la arquitectura clásica antes de la entrada de Atenas en el circuito cultural europeo. Fue precisamente en Paestum donde la arquitectura griega alcanzó la supremacía sobre la romana, donde los griegos recuperaron la “tiranía” sobre los europeos enamorados ya de sus monumentos. Winckelmann (1758), Piranesi (1777), Goethe (1787), John Soane (1779) y casi todos los grandes arquitectos de la época vinieron hasta aquí para ver, estudiar y medir los templos dóricos más puros. En 1758, el arquitecto del Panteón de Paris, Jacques-Germain Soufflot, se inspira para su construcción en los templos de Paestum poniendo de moda en Francia el estilo neoclásico que sustituiría al barroco.

Museo Arqueológico Nacional de Paestum

Vía Magna Graecia, 918

Paestum

Italia

- Una imagen invisible: la tumba del nadador - - Alejandra de Argos -