- Detalles

- Escrito por Kilian Lavernia

René Descartes nació en 1596 en La Haye-en-Touraine (Loire), en el seno de una familia acomodada de comerciantes y abogados. Estudiante en el prestigioso Colegio Real de La Flèche, regido por los jesuitas, Descartes se formó en artes liberales (literatura y lenguas clásicas, historia y retórica), aunque sobre todo obtuvo una educación en teología y filosofía escolásticas, disciplinas que incluían también matemáticas y física de corte aristotélico.

René Descartes. Frans Hals

Vida y obra

René Descartes nació en 1596 en La Haye-en-Touraine (Loire), en el seno de una familia acomodada de comerciantes y abogados. Estudiante en el prestigioso Colegio Real de La Flèche, regido por los jesuitas, Descartes se formó en artes liberales (literatura y lenguas clásicas, historia y retórica), aunque sobre todo obtuvo una educación en teología y filosofía escolásticas, disciplinas que incluían también matemáticas y física de corte aristotélico.

Tras licenciarse en Derecho en 1616, y durante los diez años siguientes, el joven Descartes se enroló voluntariamente en varios ejércitos y se dedicó a viajar por Europa, entregándose a la agitada vida de la época. En el contexto de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), fue su probable labor como ingeniero militar el que le permite terminar su ambicioso camino formativo y “no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo, o bien en el gran libro del mundo” (Discurso del método, I).

Durante aquellos años de aprendizaje, marcados por el magisterio inicial junto al científico holandés Isaac Beeckman, surgieron los primeros tratados sobre música, hidráulica y geometría, así como posteriores investigaciones sobre la reflexión de la luz o sobre el sonido. Aunque inacabada, la primera parada de esta actitud, inspirada tanto en el modelo de la serialización reglada del proceder matemático como en el simbolismo algebraico-geométrico, fueron las Reglas para la dirección del espíritu (1628/29), donde se advierte ya la preocupación cardinal por el método y la unidad del saber.

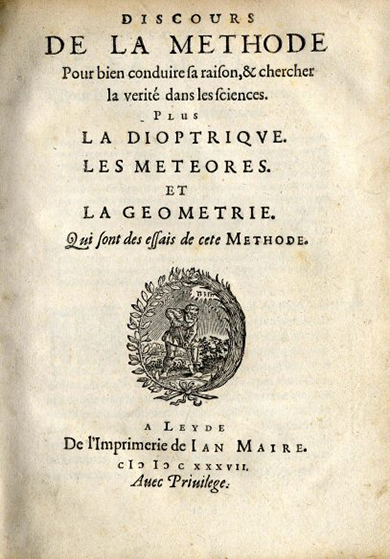

En 1629 decidió cambiar su residencia a Holanda, país tolerante y relativamente tranquilo, donde pudo continuar con sus investigaciones, aupadas sobre todo por sus pioneras contribuciones en el campo de la geometría analítica. En ese nuevo ambiente, al tiempo que su prestigio empezaba a crecer entre la comunidad científica europea, fue desarrollando progresivamente su obra filosófica, publicada tanto en latín como en francés: el Discurso del método (1637), las Meditaciones metafísicas (1641), los Principios de la filosofía (1644) y Las pasiones del alma (1649). Falleció en 1650 en Estocolmo, ciudad a la que había sido invitado como preceptor por la reina Cristina de Suecia.

Descartes en la Corte de la reina Cristina de Suecia (detalle), Pierre Louis Dumesnil. Museo nacional de Versailles.

Contexto histórico-espiritual: el nacimiento de la ciencia moderna

Descartes creció en un contexto ya irreversible de resquebrajamiento del antiguo mundo medieval, que había sido favorecido tanto por el cambio de paradigma renacentista que se había venido promoviendo desde Italia como por las consecuencias político-sociales de la Reforma protestante en Europa y las resultantes guerras religiosas. En esa decisiva transición histórica para la autocomprensión del hombre moderno y su nueva imagen del mundo, la reforma integral del saber proyectada por Descartes estuvo íntimamente vinculada al surgimiento de la ciencia moderna, a la que, en el fondo, brindó una sólida legitimación filosófica para aprehender mejor su profundo sentido y alcance. En esa novedosa fundamentación, su compromiso intelectual fue pleno e irreprochable.

De hecho, sería un grave error olvidar que el pensador francés fue un eminente científico además de un gran filósofo y, en este sentido, resulta natural que el signo de los tiempos fuera el idóneo para que recogiera y ampliara muchos de los frutos revolucionarios de las tradiciones científicas surgidas durante el siglo XVI y principios del siguiente. Así, tras la consolidación teórica de la astronomía heliocéntrica –en un arco temporal que va desde Copérnico hasta Galileo, pasando por Kepler–, se había acelerado la destrucción tanto del orden cosmológico geocéntrico como de la concepción de un universo cerrado, finito e inmutable dividido en diferentes regiones heterogéneas. Por otro lado, la simultánea impugnación de la física aristotélica, que durante siglos había explicado el movimiento de los fenómenos del mundo natural apelando a acciones a distancia y cualidades ocultas inherentes a los cuerpos animados (peso, calor, horror al vacío, etc.), revelaba que la doctrina escolástica ya no podía dar cuenta del funcionamiento del universo como un organismo vivo atravesado por una profunda teleología.

Las consecuencias científicas de este doble terremoto no se hicieron esperar. Frente a la vieja física natural medieval basada en el modelo organicista, el arranque del siglo XVII conoció un nuevo modelo de investigación, a saber: una física cuantitativa basada en un modelo mecanicista, de la que Descartes es quizá su más ilustre promotor tras el monumental esfuerzo de Galileo.

Resultaría simplificador reiterar que el mecanicismo se reduce a la popular analogía de que la naturaleza sería como una gran “máquina”, cuyas regularidades y leyes internas podrían ser investigadas tomándose las porciones de materia como semejantes a piezas y engranajes móviles en una extensión infinita. Antes bien, como teoría matemática del movimiento, el hito fundamental del mecanicismo consistió en presuponer la matematización de la naturaleza y el carácter matemático del espacio (geométrico-euclidiano), de modo que la naturaleza obedecía a leyes causales que eran enteramente traducibles a un lenguaje matemático. Con ello se combinaba una tesis matematicista con otra determinista: el orden matemático de la naturaleza estaría formado por tramas causales que convertían a los fenómenos naturales en algo enteramente predecible y calculable bajo leyes generales, cuyo control se garantizaba procedimentalmente vía experimentación.

Así, frente a la alquimia, la astrología o la magia, tan prolíficas en el naturalismo renacentista, el conocimiento del universo no podía tener para Descartes un lenguaje hermético, oscurantista y esotérico, dirigido a unos pocos, sino que debía ser plenamente accesible y claro, nítido y legible como si de un libro se tratara. De ahí su reivindicación de las matemáticas, pues la certidumbre inmediata proporcionada por sus principales operaciones –intuición y deducción–, al trabajar con verdades de validez universal y necesaria, marcaban la senda del conocimiento verdaderamente científico, que se extendería solo hasta donde pudiera hacerlo la aplicación de las matemáticas.

Mucho se ha escrito sobre la defensa cartesiana del carácter unitario de la ciencia y la universalidad de la sabiduría humana, fundamentadas ambas por la filosofía, “que se asemeja a un árbol, cuyas raíces son la Metafísica, el tronco es la Física y las ramas que brotan de este tronco son todas las otras ciencias que se reducen principalmente a tres: a saber, la Medicina, la Mecánica y la Moral” (“Carta del autor al traductor”, en Los principios de la filosofía). Otro tanto podría decirse sobre la reivindicación del carácter sistemático de la ciencia, que obligó a Descartes a elaborar –tras el precedente de Francis Bacon– uno de los primeros análisis del método científico durante el siglo XVII. La divisa cartesiana era innegociable: sin un único método universal no habría ciencia alguna; sin una dimensión metodológica que garantizara su sistematicidad, el saber resultaría inerme para indagar su verdad.

En ambos momentos –unidad de todas las ciencias y sistematicidad del método– emerge el momento filosófico de la razón, comprendida ahora como fuente principal del conocimiento humano. No en vano, además de padre de la filosofía moderna, Descartes es también considerado padre del racionalismo moderno. Frente a Bacon, que había empezado sus investigaciones partiendo de los hechos empíricos del mundo natural, postulando la preeminencia de la experiencia y la percepción sensorial como criterio de verdad en la formación del conocimiento, el racionalismo cartesiano planteó la necesidad de apostarlo todo por la primacía epistémica de la razón. Para ello se debía partir de la intuición de principios indubitables como los de la geometría, para después, mediante deducciones sucesivas –y no por inducciones lógicas, como reclamaba el empirismo, o por deducciones lógico-formales, como en la trasnochada filosofía escolástica–, extraer conclusiones sobre el mundo.

La duda metódica: del escepticismo al cogito

Las manifestaciones del resquebrajamiento del mundo medieval no se redujeron sólo al impacto teórico-práctico de las revoluciones científicas que emergieron a lo largo y ancho del territorio europeo. Tampoco el mero socavamiento de la autoridad doctrinal de la Iglesia católica y su metodología de enseñanza, cuya legitimidad en el fondo Descartes contribuyó a erosionar, solucionaba per se la pregunta de cómo la razón humana podía autoafirmarse con sólidas certezas en ese desbordante horizonte de infinitud que se abría en su mundo. En vista de las numerosas creencias y prácticas supersticiosas del naturalismo renacentista (magia, alquimia, astrología, etc.), los paradigmas explicativos alternativos podían perfectamente incrementar la desconfianza hacia esa terra ignota, amén de la ignorancia y la estupidez, contra las cuales el talante cartesiano tendió a mostrarse intolerante.

En este contexto, la reconfiguración tardorenacentista de pluralismos culturales en medio de los nuevos paisajes políticos, sociales y religiosos del viejo continente había favorecido en Francia el resurgimiento de un escepticismo abanderado por grandes escritores como Michel de Montaigne, Pierre Charron o el portugués Francisco Sánchez. Así, Descartes advirtió en estas sintomáticas tendencias intelectuales una recaída amenazante en el relativismo y en la perplejidad, así como una ambigüedad ínsita en la propia razón, por ejemplo, a la hora de garantizar los contenidos de las ciencias. Romper con la tradición escolástica para terminar sumido en esa insegura ambivalencia debía evitarse a toda costa, de ahí que el humanismo cartesiano se mostrara aquí tan optimista como radical: ¿acaso se le puede negar a la razón humana la posibilidad y su derecho de alcanzar por sí misma la verdad?

Frente a esta actitud escéptica, la genialidad de Descartes consistió en darle la vuelta en el sentido de que, debidamente encarado como método, el escepticismo podía tener una función positiva de liberación de la duda. No se trataba tanto de dudar por dudar cuanto de plantear una duda estratégica y provisional, mejor aún: una duda metódica que, por un lado, luchase contra el saber falso o dudoso mediante el uso de la luz natural o bon sens de la razón, y, por el otro, al mismo tiempo, mostrase ese método de reglas matemáticas (evidencia, análisis, síntesis, enumeración) que revelaba el orden de los razonamientos adecuados para alcanzar la verdad fuera de toda duda.

La aplicación cartesiana del método es uno de los mayores hitos de la historia del pensamiento moderno, ocupando en él un lugar único por mérito propio. Al mismo tiempo, representa uno de los ejercicios literarios de escritura y comunicación filosóficas más influyentes de toda nuestra cultura, realizado, además, en una lengua como lo fue el francés, gesto intelectualmente rebelde e innovador en una época dominada todavía por el latín.

Tal como reza la conocida exposición de ese yo autobiográfico en el Discurso del método, de lo primero que debemos dudar es de los datos de los sentidos. ¿Por qué? Las razones para dudar de la información que nos proporcionan provienen de las ilusiones inherentes a toda percepción basada en la experiencia inmediata, porque muchas veces los sentidos nos engañan acerca del tamaño, figura o posición de los objetos. Por otro lado, recurriendo a un imaginario barroco muy extendido –que encontramos en la bella idea del theatrum mundi de coetáneos como Shakespeare y Calderón–, el pensador galo sugiere también que lo que experimentamos en la vigilia podría no ser más que un momento de un sueño mientras dormimos.

Así pues, excluidos los sentidos, y fijándonos seguidamente en las ideas que poseemos, ¿habría algunas que pudieran ser más seguras que otras? En principio, podría argüirse que dos y tres sumarán siempre cinco, o bien que un cuadrado no tendrá más de cuatro lados, estemos soñando o despiertos. Sin embargo, por más ciertas y evidentes que sean tales demostraciones matemáticas, Descartes recurrirá a otro recurso dialéctico para sustentar la posibilidad de la duda extrema: la hipótesis de un genio maligno y burlón que, aunque improbable, pudiera estar engañándonos siempre. Al invocar a este geniecillo tunante, la duda es radicalizada hasta sus últimas consecuencias epistemológicas:

Ya estoy persuadido de que nada hay en el mundo; […] Cierto que hay no sé qué engañador todopoderoso y astutísimo, que emplea toda su industria en burlarme. Pero entonces no cabe duda de que, si me engaña, es que yo soy; y, engáñeme cuanto quiera, nunca podrá hacer que yo no sea nada, mientras yo esté pensando que soy algo. De manera que, tras pensarlo bien y examinarlo todo cuidadosamente, resulta que es preciso concluir y dar como cosa cierta que esta proposición: yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera, cuantas veces la pronuncio o la concibo en mi espíritu (Meditaciones metafísicas, II).

Así, en el epicentro desconcertante de la duda, en esa tierra baldía de certezas que esta deja tras de sí, me doy cuenta de que dudo, de mi acto de dudar. Tal es el calculado desenlace de la tensión dramática, pues si dudo de todo, al menos es cierta una cosa: que dudo, esto es, que pienso. Cogito, ergo sum, es decir, “pienso, luego existo”. Con ello, el cogito cartesiano se convierte en el primer principio irrefutable y apodíctico, absolutamente claro y distinto, pues contiene en sí la garantía de lo que afirma. Pues cuando quiero dudar de la verdad de semejante proposición, lo único que consigo es confirmar su verdad. Y es que puedo dudar de la existencia de lo que veo, imagino, etc., y sin embargo no puedo dudar que lo estoy pensando y que, para pensarlo, tengo que existir.

Solo sé que soy, sugiere Descartes, pero aún no sé qué cosa soy. Con todo, hay algo que no puedo separar de mí: el puro pensamiento. Yo no soy más (ni menos) que una sustancia cuyo atributo esencial es el pensamiento. O expresado en términos menos técnicos: una cosa que piensa (res cogitans), comprendiendo aquí no solo la actividad del entendimiento en sentido estricto, sino también los modos del pensar propios de la vida emocional, sentimental y volitiva: “¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también, y que siente. Sin duda no es poco, si todo eso pertenece a mi naturaleza” (Meditaciones metafísicas, II).

René Descartes

Del cogito a las ideas: el idealismo cartesiano

Llegados a este primer punto resolutivo de la duda metódica, conviene subrayar con meridiana claridad que nos encontramos ante un momento fundacional de la filosofía moderna. A fin de cuentas, en su desenlace desembocamos en el acto puramente subjetivo de la autoconciencia, esto es, un saber que se sabe cuanto tal. Es esta una conquista capital de reflexividad filosófica que emerge de la propia mente, y de la que, para bien o para mal, el pensamiento moderno ya nunca podrá desprenderse. Pues en la medida en que no es un conocimiento objetivo ni deducido, sino la condición de posibilidad de ellos – pues en el mismo acto de saber algo, incluso que dudo, tengo intuitivamente que saber que sé para constituirlo como saber–, Descartes resitúa el punto arquimédico de la metafísica en el sujeto de conocimiento: por primera vez en la historia de la filosofía, la objetividad del conocimiento podrá fundamentarse en y desde la subjetividad cognoscente, llamémosle “yo”, “sujeto” o “conciencia”.

Es desde este nuevo punto de apoyo, cuyo alcance resulta imposible de minimizar, que debemos encuadrarlo como pensador idealista que admite como verdad primera la existencia de su propio yo y de sus ideas y no la de la realidad de los objetos como criterio de conocimiento, tal como había defendido el realismo metafísico medieval. En términos generales, el idealismo representa la tradición filosófica que identifica el objeto real con la idea y que, en consecuencia, sostiene que el objeto conocido depende, para su realidad, de la actividad de la mente que conoce. Por tanto, lo que el entendimiento conoce no son ya los objetos, sino las ideas, de ahí que todo examen de la realidad deba partir de la conciencia de estas.

Ahora bien, ¿qué son las ideas que tengo en mi mente? Según el pensador galo, son como imágenes que representan las cosas, aunque no conozca las cosas en sí mismas, sino el modo cómo se me ofrecen. En su realidad material son siempre obras de la mente o modos del cogito, distinguiendo en ello tres clases según su origen (Meditaciones metafísicas, III): las ideas innatas, que parecen haber nacido con nosotros y no provienen ni de la experiencia ni de nuestra imaginación, como la facultad de aprehender qué es la verdad o el pensamiento; las ideas adventicias, provenientes de la percepción sensible y resultantes de la influencia del mundo exterior sobre nuestros sentidos, como la idea de Sol, los animales, etc.; las ideas ficticias, inventadas por uno mismo, como las ideas de sirena, centauro y demás ficciones de la imaginación.

La existencia de Dios como idea innata

Para Descartes, una de las cuestiones prioritarias que se seguía de la primera verdad del cogito era cómo escapar, precisamente, de esa cárcel del yo para transitar con mejores garantías el camino cognoscitivo hacia el mundo exterior que la duda metódica había convertido en problemático. En efecto, tras una duda inicial sobre todo tipo de conocimientos, ¿cómo recuperar la confianza en la posibilidad de adquirirlo de nuevo?

Para un lector contemporáneo, tal vez resulte sorprendente que la solución a este atolladero pasara por recurrir a la idea de Dios como fundamento del conocimiento. Encerrado en su propia conciencia solipsista, cercado por el muro de sus ideas, Descartes decidió apoyarse en Dios, comprendido como sustancia infinita, para probar la existencia del mundo exterior y material, fundamentado por esta vía la adecuación del conocimiento con la realidad. La inversión con la tradición medieval es innegable: en vez de apoyar el conocimiento de Dios en el conocimiento del mundo, sustenta el mundo en el conocimiento de Dios, a fin de que nuestro conocimiento sea absolutamente seguro, también en el ámbito de las matemáticas y las ciencias empíricas.

De ahí que el filósofo francés necesite establecer la existencia de Dios como ente absolutamente perfecto y por ello benevolente –esto es, no engañador– que garantice, en última instancia, los criterios de claridad y distinción que definen la verdad. El Dios cartesiano sigue siendo, en efecto, un dios veraz. Así, haciendo gala de su formación escolástica, recurrirá a una serie de argumentos para probarla, “siendo así que sólo dos vías hay para probar que existe Dios, a saber: una por sus efectos, y la otra por su misma esencia o naturaleza (“Respuestas del autor a las Primeras Objeciones”, en Meditaciones metafísicas). En el primer caso, su existencia será demostrada recurriendo a la extensión del principio de causalidad a Dios; en el segundo, a una reformulación del clásico argumento ontológico de san Anselmo.

¿Nos encontramos ante una concesión a las autoridades religiosas de la época? Pese a las polémicas que suscitó en vida, Descartes fue siempre un hombre prudente que intentó sortear acusaciones de heterodoxia, lo cual no evitó que su cautela argumentativa sobre el papel de Dios no derrochase importantes ríos de tinta, empezando por su conocida circularidad argumentativa. Sea como fuere, su posición refleja las ambigüedades propias de un pensador que, en parte, recoge herencias de la tradición escolástica, pero anuncia, a su vez, inminentes desplazamientos en la figura de un dios más filosófico y menos cristiano, como bien advirtió Pascal. Tal es la tensión inherente a un antropocentrismo de raíz todavía teocéntrica, donde la acción de la subjetividad que trata de autoafirmarse en el mundo y las exigencias reflexivas de la razón precisan aún de un fundamento externo que, sólo más tarde, con Hume y Kant, empezará a erosionarse de un modo ya definitivo.

Cuerpo y alma, o sobre el dualismo cartesiano

Una vez que Descartes demostró la existencia del yo como sustancia pensante (res cogitans) y la existencia de Dios como sustancia infinita (res infinita), el último eslabón de la estructura tripartita de la realidad pasó por probar la existencia del mundo exterior y las cosas materiales. ¿Cuál fue el camino para demostrar la existencia de esa última sustancia corpórea, la llamada res extensa?

El hecho de que Dios no pueda engañarnos respecto de las ideas que tenemos de las cosas físicas del mundo material implica, para Descartes, que son estas cosas sensibles las que provocan tales ideas, siendo así que existen sustancias extensas fuera del yo (Meditaciones metafísicas, VI), pura materia extendida en el espacio. Así, concebidos a la manera mecanicista, la esencia de tales cuerpos es la pura extensión geométrica, que es infinitamente divisible en partes distintas que poseen magnitud, figura y movimientos propios. Con ello, como ya señalara Alexander Koyré, la identificación de la sustancia o materia con la extensión o espacio indefinidos resultó plena y preludió enormes repercusiones.

El resultante dualismo ontológico, que moderniza la tradicional imagen dualista del ser humano heredera de Platón y toda la filosofía cristiana –descargándola en parte de connotaciones negativas religiosas o morales–, es de sobra conocido. Pues aprehendidas ambas con claridad y distinción, las ideas de sustancia pensante y sustancia extensa son enteramente distintas entre sí: sus respectivos objetos son separables y pueden subsistir el uno sin el otro, pudiéndose afirmar la real y substancial distinción entre alma (mente) y cuerpo (Meditaciones metafísicas, VI). Y, sin embargo, pese a su autonomía, ambas sustancias forman una misteriosa unidad a la que llamamos “hombre”, y que de hecho nos conduce al corazón del dualismo antropológico cartesiano y a su enigmática interacción:

Es preciso saber que el alma está realmente unida a todo el cuerpo y que no se puede decir con propiedad que esté en alguna de sus partes con exclusión de las otras; porque él es uno, y de alguna manera indivisible, en razón de la disposición de sus órganos, los cuales se relacionan de tal modo el uno con el otro que, cuando se suprime alguno de ellos, todo el cuerpo se torna defectuoso; y porque ella es de una naturaleza que no tiene relación alguna con la extensión, ni con las dimensiones u otras propiedades de la materia de las que el cuerpo se compone, sino sólo con la ensambladura toda de sus órganos (Las pasiones del alma, I, § XXX).

La comunicación entre el yo-alma y el cuerpo-máquina fue, cuando menos, problemática y obligó a Descartes a aportar numerosas explicaciones y matices adicionales. Ya el hecho de que dicha unión fuera fijada en las distintas funciones ejercidas por el alma en la pequeña glándula pineal situada en el epitálamo nos muestra que la solución cartesiana distó de ser satisfactoria. Aun introduciendo nuevas dimensiones explicativas en la laberíntica relación mente-cuerpo, Descartes no estuvo en condiciones de resolver las contradicciones de la sustancialización del pensamiento. Antes bien, su inmenso legado las plantea y problematiza por primera vez en su innegable complejidad y actualidad. Pues, por ejemplo, ¿cómo podía lo inmaterial influir en lo puramente material? Y, a la inversa, ¿cómo la materia podía producir algo así como pensamiento?

Por último, al insertar el modelo de la máquina en el cuerpo animado, Descartes sí supo modelar las experiencias anatómicas y fisiológicas en el cuerpo humano como un todo explicativo coherente, arriesgando una sugerente hipótesis para el surgimiento, descripción y clasificación de las pasiones según el más puro mecanicismo corporal. Pese a su aparente carácter rudimentario, tal fisiología de las pasiones conserva su rabiosa originalidad y merecería no desatenderse. Haciéndose eco de los avances científicos sobre la circulación de la sangre –anticipada por Miguel Servet y William Harvey–, el pensador galo elaboró una explicación de tales emociones humanas en términos de movimientos orgánicos causados por los espíritus animales a su paso por el cerebro, donde ejercerían presión sobre la glándula pineal, que respondería a la sensación en forma de movimiento corporal.

La moral provisional

Descartes nunca llegaría a desarrollar de manera exhaustiva una teoría moral, a pesar de proclamar en no pocas ocasiones que esta sería la culminación de su saber. Para él, como para los filósofos antiguos, el ejercicio de la razón nunca podía reducirse a un fin en sí mismo que estuviera desligado de la búsqueda virtuosa de una vida buena en comunidad. Antes bien, como medio práctico de autodeterminación personal, debía servir para alcanzar lo que desde tiempos inmemoriales aspiró a ser de hecho la filosofía: una incansable persecución de la sabiduría, entendida como aquella alianza entre la ciencia y la virtud que hiciera mejor la vida de los hombres.

Desde estas coordenadas, que recogen tanto la herencia del intelectualismo socrático como las mejores aspiraciones del humanismo renacentista, Descartes sí que llegó a proyectar un programa personal de moral al que bautizó con el nombre de “moral provisional”. Como esbozo tentativo y parcial, representó una especie de moral de mínimos, entendida como “vivienda donde estar cómodamente alojado”. Así, el proyecto ético cartesiano quiso apuntar a una línea de conducta individual práctica basada, entre otros aspectos, en la autonomía intelectual, la resolución y firmeza de espíritu, no menos que prudencia, la templanza y un moderado conservadurismo en relación con asuntos políticos y religiosos.

Construida a partir de un conjunto de máximas reducibles básicamente a tres (Discurso del método, III), el ideal moral cartesiano abogó, de entrada, por ajustarse a las leyes y costumbres del país donde se vivía, respetando la práctica de la religión en la que uno había sido educado; asimismo, invitó a actuar con resolución y firmeza, perseverando en las decisiones una vez adoptadas; por último, respaldó la práctica del autodominio para aceptar el destino y los acontecimientos por venir, una máxima de innegables resonancias estoicas que apuesta por el gobierno de sí mismo, trabajando en favor de los propios deseos y la configuración libre de la propia subjetividad.

Fernando Savater. La Aventura del pensamiento

Bernard Williams discusses the thought of Descartes with Bryan Magee

Bibliografía seleccionada

Clarke, D.M., La filosofía de la ciencia de Descartes, Madrid: Alianza, 1986.

Descartes, R., Meditaciones metafísicas, introducción, traducción y notas de V. Peña, Madrid: Alfaguara, 1977.

— Los principios de la filosofía, introducción, traducción y notas de G. Quintás, Madrid: Alianza, 1995.

— Las pasiones del alma, estudio preliminar y notas de J. Antonio Martínez Martínez, Madrid: Tecnos, 1997.

— Discurso del método, estudio preliminar, traducción y notas de R. Frondizi, Madrid: Alianza, 1999.

— Reglas para la dirección del espíritu, traducción, introducción y notas de J. M. Navarro Cordón, Madrid: Alianza, 32018.

Garín, E., Descartes, Barcelona: Crítica, 1989.

Gaukroger, S., Descartes: An Intellectual Biography, Oxford: Oxford University Press, 1995.

Gueroult, M., Descartes, según el orden de las razones, 2 vols., Caracas: Monte Ávila, 2005.

Gómez Pin, V., Descartes. La exigencia filosófica, Madrid: Akal, 1996.

Koyré, A., Del mundo cerrado al universo infinito, Madrid: Siglo XXI, 1979.

Rodis-Lewis, G., L'Œuvre de Descartes, 2 vols., París: Vrin, 1971.

Turró, S., Descartes. Del hermetismo a la nueva ciencia, Barcelona: Anthropos, 1985.

Williams, B., Descartes. El proyecto de una investigación pura, Madrid: Cátedra, 1996.

- René Descartes: Biografía, Pensamiento y Obras - - Alejandra de Argos -

- Detalles

- Escrito por Kilian Lavernia

Vida y obra de Aristóteles: "El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona" Aristóteles nació en el año 384 A.C. en Estagira. Al morir su padre, fue enviado a Atenas para ingresar en la Academia de Platón, donde permanecería unos veinte años: recibió una formación superior, se familiarizó con la filosofía platónica y terminó impartiendo él mismo clases de retórica como profesor.

Aristoteles

Vida y obra de Aristóteles

El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona

Aristóteles nació en el año 384 A.C. en Estagira. Al morir su padre, fue enviado a Atenas para ingresar en la Academia de Platón, donde permanecería unos veinte años: recibió una formación superior, se familiarizó con la filosofía platónica y terminó impartiendo él mismo clases de retórica como profesor.

En 347, al morir Platón, Aristóteles decidió abandonar Atenas y se estableció primero en Asos, luego en Mitilene. Acompañado por su familia y discípulos, aquellos años le sirvieron para confeccionar su propia filosofía y consagrarse a estudios de corte empírico. Asimismo, fue convocado también por el rey Filipo II de Macedonia, confiándole la educación de su hijo de trece años Alejandro, quien pasará a la historia como Alejandro Magno.

Sobre el 336/35 Aristóteles retornó a Atenas para fundar su propia escuela, el Liceo. Aquella institución de enseñanza, gratuita y pública, se contrapuso a la Academia platónica y a otros gimnasios atenienses: insistía menos en las matemáticas y el arte de la discusión y más en la instrucción formal y sistemática, incidiendo tanto en la ciencia empírica de la naturaleza como en la erudición jurídica.

Al morir Alejandro Magno en el 323, se produjo en Atenas una violenta reacción antimacedonia, que perjudicó también al Estagirita. Acusado de impiedad, huyó de aquella ciudad, falleciendo al año siguiente en Calcis.

Tradicionalmente, las obras aristotélicas se han dividido en dos tipos: exotéricas y esotéricas. Del primer conjunto apenas conservamos fragmentos y algunos títulos, siendo compuestas casi todas en forma de diálogo para destinarse a su publicación fuera del Liceo. Del segundo grupo, en cambio, se ha legado una parte sustancial, al tratarse de aquellos textos utilizados por Aristóteles como apuntes de clase o notas de conferencias dentro del Liceo, siendo su temática tan diversa como extensa: lógica, metafísica, ética, física, retórica, etc.

Ciencia y universalidad

Aunque no resulta fácil elegir un acceso para esbozar la vasta filosofía de Aristóteles, presentar la radical novedad de su planteamiento a la luz de la imponente sombra proyectada por su maestro Platón ofrece una clave para valorar su aportación fundamental a la historia del pensamiento de Occidente.

Quizá el hecho de que se alejara de la doctrina de las ideas platónicas resulte decisivo para comprender la originalidad de su planteamiento. Aun compartiendo la convicción platónica sobre la filosofía como conocimiento de las esencias de las cosas, consideró que, para conocer lo inmutable y universal, no había que recurrir a un plano trascendente o ideal que estuviera más allá de las cosas empíricas, sino a un plano inmanente que estuviera en las cosas empíricas mismas; esa y no otra era la dimensión en la que comprobar que lo universal se encontraba siempre ya de alguna manera en lo individual y particular, mostrando así que únicamente existía una realidad, un mundo físico constituido por cosas individuales.

Inevitablemente, este alejamiento determinó la orientación de la teoría del conocimiento aristotélica, así como la forma misma del objeto estudio científico. Así, mientras que Platón se había interesado por las matemáticas desdeñando las ciencias empíricas –salvo la medicina–, su discípulo revalorizó las ciencias empíricas, el ámbito de lo fenoménico y la experiencia y, por consiguiente, la preeminencia epistémica del conocimiento sensible y el método inductivo. Si a eso le sumamos un estilo discursivo sistemático, sobrio y descriptivo, alejado de los recursos narrativos mítico-poéticos que habían impregnado las obras platónicas, obtendremos una imagen completa de este cambio cualitativo en la forma misma del filosofar.

Conviene, no obstante, subrayar que las consecuencias de este desplazamiento resultan cruciales para entender la propia configuración filosófica de nuestra historia de la ciencia, tanto sus raíces como su devenir. Al rechazar la comprensión platónica de la dialéctica como grado supremo de conocimiento y su devaluación de las ciencias empíricas como pertenecientes a la esfera de la mera opinión, la innovadora epistemología aristotélica aceptó la validez del conocimiento sensible como punto de partida para indagar la universalidad de la ciencia. Es más, dicha universalidad de la ciencia sería entendida como conjunción de todos los saberes, articulados a su vez en diversas ciencias particulares con su propia esfera de competencia y recursos conceptuales, constituyendo el conjunto de todas ellas la ciencia (Metafísica I, 2, 982a).

No por casualidad, Aristóteles ha pasado a la historia como fundador de un novedoso instrumento demostrativo al servicio de las ciencias: la lógica, herramienta para investigar los principios del razonamiento válido desde el punto de vista formal, fijándose, entre otros, en la función del silogismo y los tipos de juicios utilizados.

Finalmente, llevó a cabo la primera sistematización de las ciencias en la Antigüedad, ofreciendo una clasificación en tres campos (Tópicos VI, 6, 145a): ciencias teóricas (física, matemáticas y metafísica), que tendrían por objeto alcanzar el conocimiento teórico de la realidad buscando el saber por sí mismo; ciencias prácticas (política y ética), cuyo estudio versaría sobre la acción humana individual o colectiva en cuanto dirigida hacia algún fin; ciencias productivas, que apuntarían a la creación de objetos bellos y útiles, dividiéndose a su vez en dos: las distintas artesanías (el saber de la fabricación de utensilios, etc.) y los oficios artísticos (pintura, música, poesía, etc.)

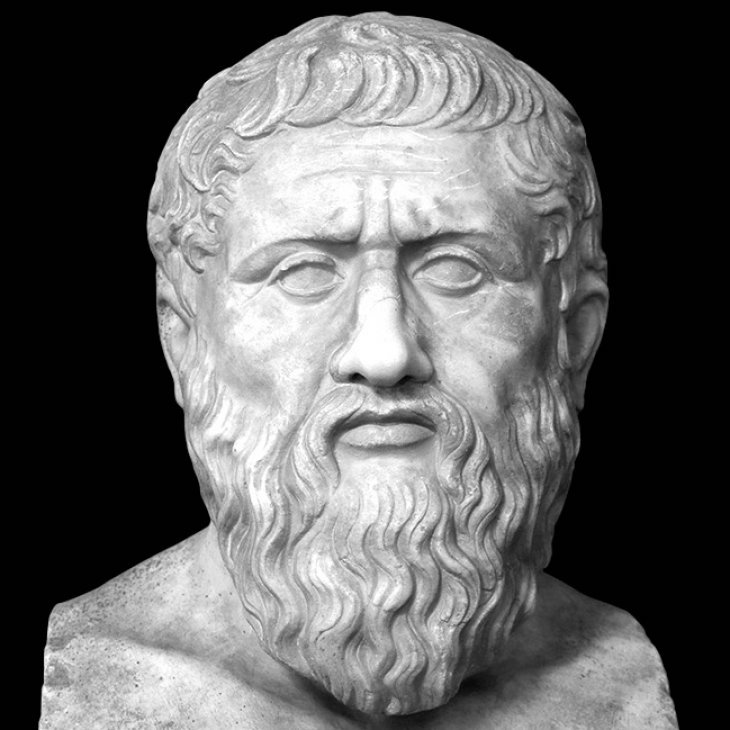

Platón y Aristoteles en La escuela de Atenas. Rafael Sanzio. 1510-1511. Técnica Pintura al fresco. 500 cm × 770 cm. Museos Vaticanos. Ciudad del Vaticano

Metafísica o “filosofía primera”: el problema del ser

De entre las ciencias teóricas hay una en particular que, según la arquitectónica aristotélica, viene a ser la ciencia entre las ciencias por cuanto estudia las causas y los principios supremos de todas las cosas. Esta aspiración de máxima universalidad la convierte en la expresión más nítida de lo que es la sabiduría y, en consecuencia, asume el grado más alto del conocimiento. Tal ciencia de las causas y principios primeros sería la “filosofía primera” o “teología”, que más adelante será bautizada como “metafísica”.

¿Cuál es su objeto de estudio y dónde cifrar su novedad fundamental para la historia del pensamiento? Si cada ciencia particular se ocupa de estudiar un dominio del reino del ser y las propiedades que le corresponden, la metafísica indaga el ser en cuanto tal:

Hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo que es, y los atributos que, por sí mismo, le pertenecen. Esta ciencia, por lo demás, no se identifica con ninguna de las denominadas particulares. Ninguna de las otras [ciencias], en efecto, se ocupa universalmente de lo que es, en tanto que algo es, sino tras seccionar de ello una parte, estudia los accidentes de ésta (Metafísica IV, 1, 1003a).

Como han recordado especialistas de la talla de Pierre Aubenque, la universalidad de esta ciencia suprema alberga enormes dificultades teóricas, las cuales todavía hoy nos alerta, y con razón, de la complejidad de dicho objeto de investigación. Pues, en efecto, ¿cómo decir el ser? Así, contra Parménides –quien definió el ser como algo único, unívoco y eterno, que no permitía la pluralidad– y Platón –tanto su dualismo estricto como sus ideas como género universal–, Aristóteles postula su principio de la multiplicidad de significados del ser. Como reza la famosa y original divisa: el ser se dice de muchas maneras.

Ahora bien, si el ser expresa significados distintos se debe a que todos y cada una de sus significaciones comportan una referencia común a un principio idéntico y unificador, que existe en sí y no en otro: la sustancia (ousía). Al margen de que Aristóteles distinga entre sustancias primeras –sujetos individuales y concretos– y sustancias segundas –géneros y especies (Metafísica V, 8, 1017b)–, la idea de fondo es la siguiente: los seres particulares cambian, pero tras esas cualidades secundarias cambiantes –los accidentes (Metafísica V, 13, 1025a)– permanece siempre un algo inalterado. Por ejemplo, el agua puede modificar su estado (sólido, vapor o líquido), y sin embargo continúa siendo la misma agua; y también las personas siguen siendo las mismas pese a mudar sus estados de ánimo, salud o enfermedad.

Física aristotélica, o sobre la indagación del movimiento

Aportación capital para nuestra historia de la ciencia, la segunda ciencia teórica estudiada por Aristóteles es la “física” o “filosofía segunda”, que tiene por objeto la investigación de las sustancias sensibles. A ella no debemos acercarnos a la manera moderna, como ciencia cuantitativa, sino como una ciencia cualitativa de la naturaleza donde las ricas especulaciones de orden metafísico y físico, especulativo y empírico, se entrelazan mutuamente para buscar aquellas causas y principios primeros de los elementos que la componen (Física I, 1, 184a). Con ello, el pensador griego forjó el primer gran andamiaje articulado de conceptos y categorías fundamentales de la ciencia (espacio, tiempo, materia, causa, etc.).

Con carácter general, el estudio aristotélico de la naturaleza se centró en los seres vivos dotados de movimiento (Física II, 1, 192b). Así, al ocuparse de aquella forma de ser que está afectada por el cambio, fue en esencia una ciencia del movimiento, así que no debería sorprendernos que la explicación de dicho movimiento sea la principal preocupación teórica del pensador griego, ofreciendo al menos dos modelos explicativos de enorme repercusión futura:

La primera manera de explicar el movimiento, que reafirma el decisivo vínculo interno entre física y metafísica aristotélicas, será indagando los diferentes significados del ser. Entre ellos encontramos un grupo de significados que se basa en la distinción entre “ser en acto” (enérgeia) y “ser en potencia” (dynamis). Esta decisiva pareja de conceptos permite entender todo cambio que acontece en un ser como paso de la potencia al acto, en una especie de modo intermedio entre el ser y no-ser. Con ello se brindan algunas soluciones a las aporías clásicas sobre el cambio y la generación esgrimidas desde Parménides en adelante, por ejemplo: ¿cómo el ser puede provenir del no-ser? ¿Cómo lo mismo puede hacerse otro?

Para Aristóteles, el ser en acto es lo que ese ser es de hecho, aquí y ahora, es la sustancia tal como en un momento determinado se nos presenta y la conocemos. Por el otro, el ser en potencia se refiere al conjunto de capacidades de la sustancia para llegar a ser algo diferente de lo que actualmente es, de ser algo que por naturaleza es propio de esa sustancia y no de otra; por ejemplo, una semilla es un árbol en potencia, o un huevo es una gallina en potencia.

Fiel a su talante pedagógico, no exento a veces de cierta aridez, el Estagirita aporta el siguiente el ejemplo ilustrativo: “El bronce es estatua en potencia” (Física III, I, 201a), porque alberga la capacidad de adquirir dicha forma. Así, el cambio es posible, pero remite no a una modificación sin más del bronce, sino a un proceso de actualización de cuanto existe en potencia: la estatua en tanto que está siendo esculpida (Física III, I, 201b). Durante el cambio mismo, es como si la potencia –la estatua– despertase y, concluido el cambio, la potencia deja de existir, sustituida por el acto, por la forma de aquella que era potencia.

La segunda vía para explicar el movimiento pasará por atender a la composición interna de los seres y la particular estructura de la realidad sensible, para lo cual Aristóteles elaborará su teoría del “hilemorfismo”, según la cual todos los seres estarían compuestos de materia (hyle) y de forma (morphé). Materia y forma no son propiamente realidades separadas, sino aspectos que nuestra mente es capaz de discriminar en las cosas y que permiten conciliar lo permanente y lo cambiante, la unidad y la multiplicidad de tales seres.

¿Cómo argumenta Aristóteles esta importante teoría? En todo cambio hay algo que se modifica y algo que permanece inalterado. Si yo me muevo de una localidad a otra, aquello que cambia es el sitio en que me encuentro, pero yo permanezco; o, cuando un cerezo florece en primavera, lo que permanece es el árbol. En ambos casos, sostiene el Estagirita, hay un factor constitutivo interno que persiste después de que la cosa llegue a ser: ese algo es la materia, comprendida como potencialidad indestructible e ingenerable (Física I, 9, 192a). Pero el cambio no es solo el desplazamiento de un estado por otro, ni tampoco la simple aniquilación de algo para dar paso a algo distinto. Antes bien, es el paso de una forma a otra entre dos estados de una misma materia, uno inicial y otro final: así, la materia pierde una forma que tenía y adquiere otra en su lugar de la que, inicialmente, estaba privada.

Es en esta encrucijada donde se incidirá por primera vez en la pregunta por excelencia de nuestro pensamiento científico occidental: ¿si los objetos materiales se generan, cambian y se destruyen, no debería ese cambio ser causado y su causación explicada? Para Aristóteles, esta pionera indagación sobre las causas adquiere una importancia capital para el ámbito de la ciencia de la naturaleza, distinguiendo cuatro sentidos del término “causa” (Física II, 7, 198a): en referencia a la materia de algo (causa material); en referencia a su forma (causa formal); en referencia a aquello de lo que proviene el cambio (causa eficiente); en referencia al fin de algo (causa final).

Aristóteles contemplando el busto de Homero. Rembrandt.

Antropología aristotélica

Como la mayoría de pensadores griegos, Aristóteles acepta la existencia del alma como principio interno de los seres vivos en general, y del ser humano en particular como ser animado racional: todos los seres vivos, por el hecho de serlo, están dotados de alma, tanto los vegetales como los animales. Se trata, como expone en su bello tratado Acerca del alma, de aquel principio constitutivo que da cuenta de la particular configuración y funciones vitales que caracterizan el cuerpo orgánico de todo cuerpo natural organizado que se nutre, crece y se consume por sí mismo (Acerca del alma II, 1, 412a).

A diferencia del dualismo antropológico platónico, la apuesta aristotélica se cifra en la convicción de que la unión de cuerpo y alma representa una unión perfecta compuesta de materia y forma, siendo la materia el cuerpo y su forma el alma (Acerca del alma II, 2, 414a). A caballo entre la biología y la psicología, la extraordinaria exposición de las funciones del alma (vegetativa, sensitiva, intelectiva) diseña el camino científico de la vida interna de las plantas y animales a la vida del hombre y su mundo circundante, vigente todavía en nuestro imaginario moderno, culminando en la cúspide del intelecto humano, tanto el intelecto paciente como el intelecto agente (Acerca del alma III, 5, 430a).

Ética aristotélica: la búsqueda virtuosa de la felicidad

De profundo calado para nuestra historia moral, la innovadora reflexión ética de Aristóteles parte de la convicción de que todas las acciones y decisiones humanas parecen realizarse en función de un bien que se persigue, mejor aún, de un fin (telos), que es el desarrollo y la perfección progresiva del ser humano. Ahora bien, al analizar tales acciones en la vida social o política, el pensador detecta acertadamente que algunos fines se subordinan a otros: unos son buscados como medios para alcanzar otros fines particulares, mientras que algunos se quieren por sí mismos. Sobre esta última clase fijará su prioritaria preocupación ética: ¿Es posible pensar un fin autosuficiente, que se quiera por sí mismo, y que sea el fin universal en función del cual eligiésemos todos los demás fines?

Sobre su nombre, casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los sabios dicen que es la felicidad, y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero sobre lo que es la felicidad discuten y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios (Ética nicomáquea I, 4, 1095a).

Ampliando la tradición ética de Sócrates, Aristóteles identifica el bien supremo con la felicidad (eudaimonia), en la medida en que buscamos la felicidad por sí misma y por ninguna otra cosa. Sin embargo, ¿qué es la felicidad? Desde luego, la felicidad parece ser un cierto tipo de vida buena, pero el consenso termina tan pronto preguntamos en qué consiste exactamente esa forma de vida que llamamos “buena”.

La indiscutible novedad del planteamiento aristotélico radica en defender que la felicidad solo puede hallarse en aquella actividad que sea conforme a la verdadera naturaleza racional del ser humano. O dicho de otro modo: quien desee vivir bien debe vivir según la razón y el más perfecto ejercicio de las facultades humanas, pues de su conocimiento dependerá que llegue a ser bueno y, por consiguiente, feliz. A esta excelencia humana la llamará virtud (areté), de ahí que la ética aristotélica sea siempre también una ética de la virtud. Es más, si el fin de la vida humana es la felicidad, la virtud será la condición de esa felicidad, ya sean virtudes éticas como virtudes dianoéticas.

Las virtudes éticas son siempre el resultado de un hábito (éthos) adquirido de decidir bien desde la libertad de cada cual, formándose por la repetición de actos adecuados, que lleven al hombre prudente a ser lo que es, alguien pleno y autorrealizado, llegando así a ser feliz. Para definir esa regla ética que nos permita tomar la decisión virtuosa óptima, repitiéndola y habituándonos a ella, Aristóteles introduce la conocida noción de “término medio”, situado siempre entre dos extremos que deben rehuirse: el uno por exceso, el otro por defecto; así, por ejemplo, el valor representaría la virtud cuyos extremos serían la temeridad y la cobardía.

Entre todas las virtudes éticas, Aristóteles apostará especialmente por dos virtudes de enorme potencialidad y actualidad teóricas: la justicia, que consiste en la justa medida para que el hombre discierna lo justo en su relación con el otro, precisamente porque lo justo encarna en sí mismo la debida proporción entre extremos y es la virtud que contiene a todas las demás virtudes (Ética nicomáquea V, 1, 1129b); y la amistad (philía), que implica el reconocimiento libre del otro como alguien igual y semejante, así como la reciprocidad afectiva entre los seres humanos. En ella se quiere al otro como fin en sí mismo, reza la bella definición del Estagirita, y representa una virtud superior a la justicia porque, cuando los hombres son amigos, no hay entre ellos necesidad de justicia ni previsión de que cometan injusticia unos contra otros (Ética nicomáquea VIII, 1, 1155a).

Para culminar su apuesta moral, Aristóteles abordará las virtudes dianoéticas, que se refieren al conocimiento y a la búsqueda de su perfección según las funciones de la parte racional del alma (función productiva, práctica y contemplativa). Mientras que a la función práctica le corresponderá la virtud de la prudencia (phrónesis), que consiste en dirigir bien la vida del hombre estableciendo la adecuación de las reglas óptimas para regular su conducta y obtener su fin, a las funciones contemplativas del alma –propias del conocimiento científico–, le recaerá nada menos que la virtud de la sabiduría (sophía).

La mirada filosófica de Aristóteles es aquí profundamente griega, además de resultar modélica para nuestra utilitarista y pragmática mirada moderna, casi una cura de humildad. Y es que la sabiduría, que nos sirve para avanzar hasta los últimos fundamentos de la verdad sobre aspectos universales y necesarios de la realidad, no supone un medio para ningún otro fin, sino que, como recuerda el Estagirita de un modo insuperable, es un fin en sí mismo y detenta su placer propio. En suma: la sabiduría representa el grado más elevado de virtud, pues en su ejercicio el hombre se mueve en el ámbito de la actividad contemplativa, aquella que se identifica con la verdadera felicidad (Ética nicomáquea X, 7, 1177a).

Política aristotélica, o sobre la vida en la polis

La reflexión política en Aristóteles conserva una continuidad armónica con su aspiración ética; pues si el fin del hombre es la felicidad, la realización de ese bien supremo deberá gestionarse desde la evidencia de que él no es un mero animal más que pueda sobrevivir aislado del mundo, sino que vive en el seno de una agrupación humana que satisfaga sus necesidades. De forma natural, la comunidad es siempre previa al individuo, pues solo en ella se realiza y perfecciona como ser humano integrándose en su correspondiente comunidad política (koinonía politiké) formada por ciudadanos que compartan un ideal de virtud individual y colectiva: solo en ella puede ser feliz.

De enorme repercusión para el pensamiento político, una de las principales innovaciones aristotélicas radica en que definir el hombre como animal a cuya naturaleza pertenece el ser miembro de una polis es considerarlo siempre como un ciudadano que se comunica, convirtiéndose así en un animal político y social dotado de lenguaje, de razón y de palabra (logos):

La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario, es evidente: la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra. […] La palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales: poseer, él solo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad (Política I, 2, 1253a).

Aunque polémica, la apuesta aristotélica por naturalizar las formas políticas de agrupación humana –a diferencia de los sofistas, para quienes la polis era el fruto de un pacto artificial y convencional entre los hombres– puede ser considerada un hito fundamental en la teoría y filosofía políticas occidentales.

Así, por ejemplo, el primer ámbito de la actividad social y política del ser humano quedó fijado en la comunidad doméstica o casa (oíkos), cuya finalidad sería la satisfacción de sus necesidades básicas y cotidianas. Como unidad familiar constituida por el hombre, la mujer, los hijos, los esclavos y los bienes, todo oíkos supone una unidad orgánica orientada a un fin propio, donde la función de cada elemento se subordina a la del conjunto; de ahí también la necesidad de reflejar su jerarquía interna, basada en una imagen siempre problemática de las relaciones sociales dominantes en la Antigua Grecia.

El segundo nivel es la aldea, que se constituye para proporcionar seguridad personal y organizar la división laboral. A su vez, un conjunto autosuficiente de aldeas tiene por resultado el tercer ámbito: la polis, que existe por naturaleza y surge como consecuencia de las ventajas prácticas que ofrece desde la perspectiva de la ayuda mutua, la defensa común y la utilidad compartida. Según la teorización aristotélica, es evidente, además, que alberga también las condiciones óptimas para realizar una vida plena y por tanto ser feliz, pues dado que los hombres no se bastan a sí mismos, precisan de la polis para ealizarse plenamente con arreglo a la mejor vida posible.

Los regímenes políticos

La centralidad de Aristóteles para la historia del pensamiento político tiene una última característica decisiva. Partiendo de un profundo análisis empírico de tipo comparado sobre las realidades políticas de su época, el filósofo lanzó una mirada sobre la variedad de regímenes políticos existentes, sobre su turbulento desarrollo y sus recurrentes crisis. En su innovador esfuerzo empírico por reunir y estudiar todas las constituciones escritas de las polis griegas –unas 158 constituciones–, a fin de determinar su evolución histórica y analizar comparativamente sus diferentes instituciones, costumbres y leyes, se cifra la honda preocupación por evaluar las distintas formas de gobierno asumibles por una polis dependiendo de las transformaciones impuestas por la realidad social subyacente.

¿Podemos conocer las causas en que reside la destrucción o la conservación de las diferentes estructuras jurídico-políticas de las polis? ¿Podemos identificar las formas rectas, aquellas que se proponen el bien común, y rechazar las formas corruptas, aquellas que solo tienen en cuenta los beneficios personales de los gobernantes? (Política III, 6-7, 1279a). Para responder afirmativamente a estas y otras preguntas, el Estagirita establece una clasificación de los regímenes políticos distinguiendo las formas que considera rectas –conformes a la justicia– y las despóticas –contrarias a la justicia– basada en dos criterios: el número de gobernantes (uno, pocos o la mayoría) y la búsqueda del interés común como finalidad.

¿Cuál sería la mejor forma de gobierno? Aristóteles considerará una vía intermedia entre la oligarquía y la democracia, una suerte de democracia atemperada por la oligarquía, que posea las virtudes de esta pero carezca de sus defectos. A este régimen mixto, donde los derechos políticos pertenecerían a las capas medias de población libre, lo denominará “república” (Política III, 7, 1279a). Así, para eludir los extremos de toda desigualdad, para conferir la necesaria duración a las leyes, se deberá priorizar la consolidación de la clase media, facilitando una mayor participación de los ciudadanos en el gobierno de la polis: “La ciudad debe estar construida lo más posible de elementos iguales y semejantes, y esto se da sobre todo en la clase media, de modo que una ciudad así es necesariamente mejor gobernada” (Política IV, 11, 1295b).

Bibliografía

- Aristóteles, Acerca del alma, introducción, traducción y notas de T. Calvo Martínez, Madrid: Gredos, 1978.

- Ética Nicomáquea; Ética Eudemia, introducción por E. Lledó Íñigo, traducción y notas por J. Pallí Bonet, Madrid: Gredos, 1985.

- Política, introducción, traducción y notas de M. García Valdés, Madrid: Gredos, 1988.

- Metafísica, introducción, traducción y notas de T. Calvo Martínez, Madrid: Gredos, 1994.

- Tratados de Lógica (Organon) I: Categorías, Tópicos, Sobre las refutaciones sofísticas, introducciones, traducciones y notas de M. Candel Sanmartín, Madrid: Gredos, 1994.

- Física, introducción, traducción y notas de G. R. de Echandía, Madrid: Gredos, 1995.

- Aubenque, P., El problema del ser en Aristóteles, Madrid: Escolar y Mayo, 2008.

- Barnes, J., Aristóteles, Madrid: Cátedra, 1987.

- Calvo Martínez, T., Aristóteles y el aristotelismo, Madrid: Akal, 1996.

- De Koninck, Th., Aristote, l'intelligence et Dieu, Paris: PUF, 2008.

- Düring, I., Aristóteles, exposición e interpretación de su pensamiento, México D.F.: UNAM, 21990.

- Irwin, T. H., Aristotle’s First Principles, Oxford: Clarendon Press, 1988.

- Jeager, W., Aristóteles, Madrid: Fondo de Cultura Económica de España. 1993.

- Mosterín, J., Aristóteles: historia del pensamiento, Madrid: Alianza Editorial, 2006.

- Reale, G., Introducción a Aristóteles, Barcelona: Herder, 2003.

- Ross, W. D., Aristotle, London: Routledge, 61995.

- Aristóteles: Biografía, Pensamiento y Obras - - Alejandra de Argos -

- Detalles

- Escrito por Kilian Lavernia

A partir del siglo V a.C., el centro de gravedad del pensamiento filosófico se traslada a la floreciente ciudad de Atenas, contribuyendo decisivamente a la resultante “edad de oro” del clasicismo ateniense. Desde el punto de vista histórico, baste recordar aquí que el triunfo militar de Atenas y otras ciudades-Estado...

Contextualización: la Atenas clásica y los sofistas

A partir del siglo V a.C., el centro de gravedad del pensamiento filosófico se traslada a la floreciente ciudad de Atenas, contribuyendo decisivamente a la resultante “edad de oro” del clasicismo ateniense. Desde el punto de vista histórico, baste recordar aquí que el triunfo militar de Atenas y otras ciudades-Estado (polis) del mundo helénico sobre el poderoso Imperio Persa había encauzado un importante proceso de cambio y apogeo en el orden político, económico, social y cultural de aquella ciudad griega. De forma particular, el éxito ateniense en las Guerras médicas (499-479 a.C.) bebía de la indispensable aportación de las clases populares a la victoria de esta polis sobre la tiranía persa, permitiendo la gradual aparición de una realidad política hasta entonces desconocida para el espacio cultural heleno: la democracia popular.

El desplazamiento político hacia la democracia popular de Atenas implicó también un desplazamiento de los temas que habían predominado hasta ese momento en la práctica filosófica. A diferencia de la reflexión sobre el origen de las cosas y el fenómeno de la physis ejercida por las escuelas monistas o pluralistas de los presocráticos, la nueva realidad emergente sedimentó otra actitud filosófica que situó en el centro del tablero al hombre en cuanto ciudadano libre de una determinada organización política. En consecuencia, este desplazamiento filosófico ya no aspiraba a entender el universo y definir desde ahí el lugar específico del hombre, antes bien, trataba de entenderlo a él: comprender su centralidad en las nuevas dimensiones antropológicas que emergían en su vida pública en cuanto miembro de la polis, ya fuera en el terreno de la política, la ética, la retórica, el arte, la educación, etc.

Dicho desplazamiento estuvo favorecido por la aparición, a partir de la segunda mitad del llamado “siglo de Pericles”, de la figura de los sofistas. En su origen, el término griego sophós quería decir simplemente “sabio”, aun cuando haya pasado a la historia por designar un tipo de profesionales de la sabiduría (sophía) que, sin constituir una única escuela, representaron, más bien, un movimiento integrado por numerosos sabios que compartieron algunos convencimientos comunes en aquella Atenas clásica. Al margen de las diferencias entre los representantes de la primera sofística –Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontini– y la segunda sofística –Trasímaco de Calcedonia, Critias, etc.–, puede decirse que los sofistas fueron un grupo de personas de orígenes diversos, en su mayor parte viajeros que conocían numerosas culturas y que estaban preparados para impartir sus conocimientos de modo itinerante, ofreciéndolos a quien quisiera aprenderlos a cambio de una remuneración económica. Dado que el saber pasó a subordinarse a las exigencias prácticas de la acción política, su labor estuvo dirigida, en suma, a satisfacer cierta demanda educativa de los ciudadanos atenienses en la nueva realidad democrática, cuya complejidad requería una mejor instrucción para sus futuros dirigentes, al menos en tres sentidos filosóficamente relevantes.

En primer lugar, los sofistas encarnaron una actitud crítica ante las instituciones políticas, a las que básicamente acusaron de fundarse en falsas leyes naturales. Frente a la comprensión de la naturaleza como generadora de un saber sobre las cosas humanas sustentado en leyes universalmente válidas, plantearon la distinción, por un lado, entre lo que realmente era naturaleza (physis) o ley natural, y, por el otro, lo que era el fruto de una convención o ley humana (nomos), cambiante, contingente y creada para y por el ser humano. No por casualidad, discutieron abiertamente el valor eterno de instituciones humanas como normas y religiones para mostrar su carácter convencional en cuanto acuerdo humano siempre revisable. Así, visualizar esta contraposición entre physis y nomos se volvió una preocupación recurrente entre los sofistas, habida cuenta de que afectaba al corazón mismo de las leyes que regían en una ciudad como Atenas, ahora democrática. Pues con el argumento de que eran naturales y sagradas en realidad se defendían, pongamos por caso, posiciones ventajosas de determinados grupos y por tanto injustas para con el conjunto del demos.

En segundo lugar, la sofística mantuvo una actitud de relativismo ético y de escepticismo. De hecho, ambas posiciones están íntimamente entrelazadas con el anterior punto, porque al desconfiar de la validez de las leyes naturales con un valor universal, tampoco resultaba posible acudir a verdades o normas morales universalmente válidas que asegurasen qué era lo bueno y lo justo en el seno de la polis. El valor de leyes o códigos morales venía a ser, por consiguiente, relativo y convencional, siendo el éxito el único criterio para determinar la utilidad de las acciones morales. De modo que, según los sofistas, si no existía una verdad absoluta al margen de los individuos que la construían (relativismo), la única actitud intelectual que se imponía frente al conocimiento humano era la puesta en duda, la suspensión del juicio y, llegado el caso, la permanencia en la duda (escepticismo).

En tercer lugar, los sofistas impulsaron con denuedo el arte de la retórica y de la dialéctica. Ahora bien, conviene insistir en que la búsqueda del discurso persuasivo no servía para alcanzar la verdad –pues esta ya no era ni objetiva ni universal–, sino para afianzar aquellas creencias que aumentasen la adhesión de otro ciudadano a los intereses que se defendían, de suerte que garantizaran, en última instancia, el éxito político en la vida pública. No en vano, los sofistas se presentaban a sí mismos como especialistas en el arte del discurso y la formación oratoria; eran maestros de la palabra (logos), del diálogo y de los medios de argumentación, instrumentos todos ellos imprescindibles para la formación de los ciudadanos atenienses con vistas a su intervención pública en los asuntos políticos.

La muerte de Sócrates. 1787. Jacques-Louis David. Museo Metropolitano de Arte, Nueva York, Estados Unidos. Google Art Project.jpg. Técnica Óleo sobre lienzo.

Vida y cuestión socráticas

En el contexto de este florecimiento cultural ateniense, la emergencia de la figura de Sócrates (470-399 a.C.) ocupa un lugar central para comprender la transformación de la filosofía griega en particular, y la de la historia del pensamiento de Occidente en general. Sócrates es el símbolo por antonomasia de lo que es un filósofo, de ahí que la contribución y el legado de este célebre ciudadano ateniense resulten cruciales para entender la manera en que el discurso de la filosofía occidental ha integrado algunos de sus rasgos y temáticas específicos: desde el problema cardinal del individuo y la conciencia –el problema de la subjetividad humana–, pasando por el estatuto existencial de la vida y el método filosóficos, hasta llegar a la dimensión educativa incardinada en la praxis filosófica y la recomposición comunitaria del lenguaje moral.

No deja de ser llamativo, sin embargo, que esta indiscutible centralidad filosófica parta del hecho de que Sócrates no dejara absolutamente ningún documento escrito. Acerca de su vida y su doctrina únicamente conocemos aquellos testimonios que algunos discípulos suyos como Jenofonte y Platón, así como el dramaturgo coetáneo Aristófanes, nos han legado de un modo indirecto, en parte idealizado, en parte deformado. Tal es la ambigua máscara (prósopon), la constante dissimulatio a la que debemos enfrentarnos una y otra vez al acercarnos al “texto” llamado Sócrates. Huelga decir que esta circunstancia, conocida bajo el trillado tópico de la “cuestión socrática”, arroja una serie de problemas hermenéuticos para reconstruir los contornos tanto de su figura histórica como de su pensamiento filosófico. Desde esta perspectiva, en la historia de la cultura occidental siempre ha emergido alrededor de Sócrates un aura fascinante de misterio y santidad, alimentada sin duda por su condena a muerte en el año 399 a.C., acusado de negar a los dioses y corromper a la juventud ateniense. Así, separar la leyenda y el personaje real, distinguir el Sócrates mitificado del Sócrates histórico, resulta una empresa intelectual tan arriesgada como compleja, como bien demuestran los clásicos trabajos de A. E. Taylor, Olaf Gigon, Cornelia de Vogel y Gregory Vlastos.

Con bastante probabilidad sí sabemos que nació cerca de Atenas sobre el año 470 a.C., procedente de una familia humilde. Tras recibir una educación tradicional en literatura, música y gimnasia, el joven Sócrates se familiarizó con la dialéctica y la retórica de los sofistas, probablemente bajo el amparo de su maestro Arquelao. Durante aquel camino formativo participó también como hoplita –soldado de infantería– en algunas de las batallas decisivas contra Esparta en el marco de la Guerra del Peloponeso. A su regreso, decidió entregar su vida entera a la investigación filosófica, entendida como examen de sí mismo y de los demás, y a la enseñanza gratuita de los jóvenes atenienses, o de cualquier interlocutor que estuviera dispuesto a conversar con él en mercados, palestras o tiendas atenienses. Gran conversador y paseante, apasionado de la palabra, uno de sus discípulos, nadie menos que Jenofonte, rememorará su talante en los siguientes términos:

Sócrates siempre estaba en público. Muy de mañana iba a los paseos y gimnasios, y cuando la plaza estaba llena, allí se le veía, y el resto del día siempre estaba donde pudiera encontrarse con más gente. Por lo general, hablaba, y los que querían podían escucharle. Nadie vio nunca ni oyó a Sócrates hacer o decir nada impío o ilícito (Recuerdos de Sócrates IV, 5-6).

Sócrates, 1921-22. Constantin Brancusi. Fotografia Peder Lund.

Aproximación a su práctica y pensamiento filosóficos

Enlazando con la exposición inicial sobre la sofística, quizá uno de los modos de aproximarnos un poco más a la práctica filosófica de Sócrates sea recordando que fue el primero que combatió abiertamente las doctrinas de los sofistas. Es cierto que compartió con ellos su interés por el ser humano y la sociedad, no menos que por cuestiones ético-políticas, por la verdad y el problema del lenguaje. En lo tocante a la bondad natural del hombre, así como en la confianza en la razón y la necesidad de fundamentar la práctica política sobre bases racionales, puede afirmarse que también que coincidía con ellos. Sin embargo, no es menos cierto que les reprochó que cobraran por sus enseñanzas, pretendiendo en ello que el saber fuera la posesión de un especialista. Si los sofistas ofrecían esa sabiduría a cambio de dinero, el provocativo filósofo ateniense, que alardeaba de su pobreza, decía más bien buscarla, postulando su fundamental ignorancia al respecto: “Solo sé que no se nada”, reza la famosa divisa recogida por Platón (Apología de Sócrates 21d).

Con todo, el principal reproche que dirigió contra los sofistas se cifró en la crítica de que se extendiesen demasiado en sus largos discursos oratorios, sin posibilidad alguna de analizarlos en favor de la verdad. A diferencia de la simple disputa sofística, en la que parecía que lo único que importaba era la defensa argumentada de las propias opiniones, Sócrates reclamó y encarnó él mismo una decisiva comprensión del diálogo entendido como momento filosófico por excelencia, allí donde la verdad de las cosas podía emerger más allá de cualquier relativismo. Si, para los sofistas, solo había opiniones (dóxai) válidas para el individuo particular en función de su modo de percibir, para Sócrates no había lugar para un relativismo, de ahí que buscara un saber universalmente válido que rigiera en igual medida para todos los seres humanos. En cierto modo, esa búsqueda remitía a preguntas que, desde entonces, se han convertido en fundamentales e irrenunciables en el seno del oficio filosófico, por ejemplo: ¿Hay algo que sea permanente y común en las representaciones de los individuos? O bien: ¿Existe un conocimiento estable de las cosas, que no dependa ni de los sujetos, ni de sus cambiantes percepciones y opiniones?

Tal vez otra manera de enfatizar este último rasgo vertebrador del ethos socrático sea aludiendo a su método específico de indagación filosófica, a saber: la mayéutica. Por “mayéutica” debe entenderse, en líneas generales, el arte de ayudar a dar a luz la verdad, de enseñar a alumbrar, a través del camino compartido del diálogo, la verdad que siempre poseemos de forma latente en nuestro interior. En su diálogo Teeteto, Platón ilustra a la perfección esta misteriosa relación entre el diálogo y la verdad, subrayando para ello la actitud (aparentemente) humilde e irónica de Sócrates frente a cualquier saber:

Soy estéril en sabiduría. Muchos, en efecto, me reprochan que siempre pregunto a otros y yo mismo nunca doy ninguna respuesta acerca de nada por falta de sabiduría, y es, efectivamente, un justo reproche. La causa de ello es que el dios me obliga a asistir a otros pero a mí me impide engendrar. Así es que no soy sabio en modo alguno, ni he logrado ningún descubrimiento que haya sido engendrado por mi propia alma. Sin embargo, los que tienen trato conmigo, aunque parecen algunos muy ignorantes al principio, en cuanto avanza nuestra relación, todos hacen admirables progresos, si el dios se lo concede, como ellos mismos y cualquier otra persona puede ver. Y es evidente que no aprenden nunca nada de mí, pues son ellos mismos y por sí mismos los que descubren y engendran muchos bellos pensamientos (Teeteto 150c-d).

Desde las brillantes intuiciones de Kierkegaard se ha solido afirmar que el método interrogativo que Sócrates encarnó con su propia actitud condensa a la perfección el momento pedagógico de su conocida ironía, acaso un delicioso momento enmascarado de aprendizaje y comunicación indirectos. Por supuesto nos referimos al mecanismo de aparente autodesprecio, que se niega a enseñar o comunicar nada como maestro, en favor de una interrogación constante con su adversario: en ella, no sólo se reducen al absurdo los planteamientos del interlocutor, erosionados a través de la duda y la aporía, sino, en último término, se refrenda la necesidad dialéctica del camino compartido para y por las exigencias del logos. Por lo demás, se trata de un método de tipo inductivo, ya que partía de conceptos y definiciones particulares para remontarse a lo general, esto es, a la búsqueda y al descubrimiento de aquellas definiciones o conceptos universales que habitaban ya en el interior de todo hombre. No en balde, que el conocimiento no podía venirle de fuera, sino de su fuero interno –de su “alma”–, eso es algo que Sócrates asumió como programa de sabiduría y de responsabilidad individual en la célebre máxima inscrita en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos: “Conócete a ti mismo”.

Con todo, lo importante aquí es recalcar que los fines de este método socrático siempre fueron de naturaleza ética y educativa, de modo que nos encontraríamos, en última instancia, ante una indagación de naturaleza moral comprometida con las instituciones y la realidad política de Atenas. Prueba de ello sería su innegable interés por aquel discurso filosófico que tenía por objeto el conocimiento de lo bueno y de lo malo, de la justicia y de la virtud, etc. ¿Por qué? Porque alcanzar conceptos morales de rango universal –intentar definir, por ejemplo, qué es la justicia– no era sino la condición necesaria para saber conducirse de una forma justa y, en consecuencia, vivir en una polis donde, más allá de todo relativismo ético, pudieran compartirse ciertos criterios de validez racionalmente consensuados para estar en condiciones de juzgar desde un código moral imperante hasta una acción individual concreta. Apostar por la constancia de los valores éticos y tratar de fijarlos en definiciones universales que pudieran tomarse como guías y normas del actuar humano implicaba que el bien individual y el bien colectivo eran coincidentes, de ahí que la indagación sobre la esencia de las cosas mediante el diálogo y el examen de sí mismo sumase siempre en esa misma dirección convergente. Así lo recuerda Jenofonte:

Sócrates creía que quienes tienen un concepto de lo que es cada cosa pueden también explicárselo a los otros, mientras que los que no lo tienen no sería sorprendente que se equivocaran ellos e hicieran equivocarse a los demás. Por ese motivo, nunca dejaba de examinar con sus seguidores el concepto de cada cosa (Recuerdos de Sócrates IV, 5-6)

Así las cosas, ya no parece sorprendente que Sócrates defendiera la conocida posición según la cual la verdadera virtud se hallaba en el conocimiento y que, en consecuencia, cualquier bien moral era reducible a un hecho del conocimiento que debía de ser indagado y enseñado. Si la virtud era aquello que hacía que el alma fuera lo que debía ser –buena y perfecta–, su conocimiento permitiría al hombre ponerla en práctica en la vida social, siendo así un buen ciudadano en el marco (deseado) de una sociedad más justa y bien gobernada. Saber y virtud coincidían, por lo tanto, y ambos conducían por igual a la felicidad (eudaimonia), punto de vista conocido como “intelectualismo moral” y que sostiene que el conocimiento de lo bueno bastaría para obrar con rectitud y alcanzar la felicidad; que no sería posible, por decirlo en otros términos, conocer el bien y no hacerlo. ¿Tenemos razones para afirmar categóricamente que el intelectualismo moral de cuño socrático estableció, en el marco de la historia de la filosofía, la primacía del discurso racional frente a otras formas de conocimiento, ya fueran la intuición, la voluntad o el sentimiento? Difícil cuestión de enorme calado para la historia del pensamiento, que, sin embargo, debemos dejar abierta.

Un último aspecto del intelectualismo moral tiene que ver con la posibilidad de que el alma más excelente alcance también la libertad humana. Para Sócrates, la verdadera libertad es algo que también debe ser buscado en el interior del alma y, en cuanto libertad interior deseada por también ese fondo o fuerza insondable, inexplicable de la vida y práctica filosóficas –el daimon socrático–, no puede depender nunca ni de aspectos materiales o bienes externos al ser humano, sino en la perfección espiritual de quien no necesita nada más que la salud del alma para ser feliz y virtuoso. Esa libertad se manifestará únicamente en el ejercicio espiritual del autodominio, donde el hombre demuestra que no es esclavo de los propios gustos o instintos. El autodominio, personificado en la figura del sabio –entendido socráticamente como mediador entre el ideal trascendente de la sabiduría y la realidad humana concreta–, consiste en el constante gobierno de sí mismo: solo entonces será libre, al dominar sus instintos y no convertirse en víctima de lo superfluo que hay en ellos.

Sócrates. 1970, Roberto Rossellini

Oráculo de Delfos: El Templo de Apolo. Mitología Griega. Mira la História

Sócrates y la autoconfianza. De la serie de Alain De Botton "A Guide to Happiness"

Bibliografía seleccionada

- Bilbeny, N., Sócrates: el saber como ética, Barcelona: Península, 1998.

- De Romilly, J., Los grandes sofistas en la Atenas de Pericles, Barcelona: Seix Barral, 1997.

- Gigon, O., Sokrates. Berna: A. Francke, 1947.

- Jaeger, W., Paideía: los ideales de la cultura griega. México: Fondo de Cultura Económica, 2001.

- Jenofonte, Recuerdos de Sócrates, Económico, Banquete y Apología de Sócrates, introducciones, traducciones y notas de J. Zaragoza, Madrid: Gredos, 1993.

- Johnson, P., Sócrates: un hombre de nuestro tiempo, Madrid: Avarigani, 2013.

- Mondolfo, R., Sócrates, Buenos Aires: Eudeba, 1972.

- Platón, Diálogos, vol. I: Apología. Critón. Eutifrón. Ion. Lisis. Cármides. Hipias menor. Hipias mayor. Laques. Protágoras, introducción general por E. Lledó Íñigo, traducción y notas por J. Calonge Ruiz, E. Lledó Íñigo y C. García Gual, Madrid: Gredos, 1981.

- Diálogos, vol. V: Parménides, Teeteto, Sofista, Político, traducciones, introducciones y notas por M.ª I. Santa Cruz, Á. Vallejo Campos y N. L. Cordero, Madrid: Gredos, 1988.

- Taylor, A. E., El pensamiento de Sócrates, México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 92017.

- Tovar, A., Vida de Sócrates, Madrid: Alianza, 1999.

- Vlastos, G., Socrates, Ironist and Moral Philosopher, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991.

- Socratic Studies, Cambridge: Cambridge UP, 1994.

- Sócrates. Biografía y Pensamiento - - Alejandra de Argos -

- Detalles

- Escrito por Kilian Lavernia

Platón nació en Atenas sobre el 428/27 a.C. en el seno de una influyente familia aristocrática. Su origen noble le permitió disfrutar de una educación integral (gramática, retórica, música, poesía, etc.) enfocada hacia una futura vida política, que, por aquel entonces, estuvo marcada tanto por la Guerra del Peloponeso y el declive de la democracia ateniense.

Platón. Leonidas Drosis. Jardín de la Academia de Atenas

Vida y obra platónicas

Platón nació en Atenas sobre el 428/27 a.C. en el seno de una influyente familia aristocrática. Su origen noble le permitió disfrutar de una educación integral (gramática, retórica, música, poesía, etc.) enfocada hacia una futura vida política, que, por aquel entonces, estuvo marcada tanto por la Guerra del Peloponeso y el declive de la democracia ateniense. Hacia el año 407, el joven Platón empezó a frecuentar el círculo de Sócrates, convirtiéndose en uno de sus discípulos más cercanos hasta su condena a muerte en el 399. Tras aquel acontecimiento, que dejaría una profunda impronta en su vida, realizó una serie de viajes que le condujeron hacia diversos centros del saber la época, desde Egipto hasta las colonias griegas del sur de Italia. Allí se familiarizó con las doctrinas pitagóricas, además de visitar la corte del tirano Dioniso I, en la ciudad de Siracusa.